Das Phänomen des Bewusstseins gehört zu den komplexesten und am schwersten fassbaren Themen der Neurowissenschaften und Philosophie. Trotz jahrzehntelanger Forschung bleibt die Frage offen, wie subjektive Erfahrungen aus der Aktivität des Gehirns entstehen. In diesem Zusammenhang haben sich verschiedene theoretische Modelle etabliert, darunter insbesondere der Globale Neuronale Arbeitsraum (Global Neuronal Workspace, GNW) und die Integrierte Informationstheorie (Integrated Information Theory, IIT). Beide Ansätze bieten unterschiedliche Sichtweisen darauf, wie Bewusstsein neurobiologisch umgesetzt wird, und führen zu kontrastierenden Vorhersagen, die mit modernen bildgebenden Verfahren empirisch getestet werden können. Das Verständnis beider Theorien und ihrer derzeitigen Evaluierung ist nicht nur für die Grundlagenforschung bedeutend, sondern hat auch weitreichende Implikationen für klinische Anwendungen und ethische Fragestellungen.

Die Globale Neuronale Arbeitsraumtheorie wurde maßgeblich von Stanislas Dehaene und Kollegen entwickelt. Sie beschreibt das Bewusstsein als Ergebnis eines Netzwerkes von Neuronen, das Informationen global im Gehirn zugänglich macht. Im Zentrum steht die Idee eines „Arbeitsraums“, in dem Informationen durch sogenannte Ignitionsmechanismen verstärkt und weit verteilt werden. Dieses Netzwerk umfasst besonders den präfrontalen Kortex, den parietalen sowie höheren sensorischen Zentren. Bewusste Inhalte entstehen demnach durch die globale Verbreitung und Integration von Informationen, wodurch sie anderen kognitiven Systemen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder Handlungsplanung zugänglich sind.

GNW stellt somit das Bewusstsein als dynamische Informationsverarbeitung und globale Verfügbarkeit dar und hebt hervor, dass bewusste Information kurzzeitige, aber kräftige Aktivierungsschübe in einem weitverzweigten Netzwerk auslöst. Die Integrierte Informationstheorie hingegen wurde von Giulio Tononi formuliert und legt den Fokus auf die strukturelle Eigenschaft eines Systems, nämlich die Menge integrierter und irreduzibler Information, die es erzeugt. Gemessen wird dies durch einen Parameter namens Phi (Φ), der angibt, wie sehr die Teile eines Systems miteinander verbunden sind, sodass mehr als die Summe ihrer Einzelteile entsteht. Für Tononi und seine Kollegen ist Bewusstsein nicht nur eine Funktion der Informationsverarbeitung, sondern ein grundlegendes Merkmal eines Systems, das in der Lage ist, diverse Zustände hochgradig integriert zu repräsentieren. Neurowissenschaftlich wird dabei besonders die posterior gelegene Großhirnrinde, die sogenannte „Hot Zone“ im temporo-parieto-okzipitalen Bereich, als der Ort maximaler Phi-Werte vorgeschlagen, also der primäre Ort für bewusste Wahrnehmung.

Im Gegensatz zur GNW ist der präfrontale Kortex für IIT nicht essenziell für Bewusstsein, sondern es kommt vor allem auf die intrinsische Vernetzung und die Komplexität innerhalb spezieller hippokampaler Netzwerke an. Wissenschaftliche Studien der letzten Jahre haben versucht, diese unterschiedlichen Vorhersagen experimentell zu überprüfen. Ein wesentlicher Fortschritt liegt in der Verwendung multimodaler Bildgebungstechniken wie funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI), Magnetoenzephalographie (MEG) und intrakranieller Elektroenzephalographie (iEEG), die unterschiedliche räumliche und zeitliche Auflösungen bieten. Große Stichproben von gesunden Probanden und Patienten wurden mit identischen experimentellen Designs untersucht, um bewusste Wahrnehmungen verschiedener visueller Stimuli in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen und deren neuronale Korrelate zu entschlüsseln. Diese rigorosen Studienmethoden, oftmals als „adversariale Kollaboration“ bezeichnet, bringen Befürworter beider Theorien zusammen, um Vorhersagen vorab zu definieren und gemeinsam zu testen.

Im Rahmen solcher Untersuchungen zeigte sich, dass bewusste Wahrnehmungsinhalte sowohl in den posterioren Arealen als auch im präfrontalen Kortex dekodierbar sind. Dies spricht zunächst für Elemente beider Theorien, da GNW den präfrontalen Beitrag betont und IIT die Relevanz posteriorer Regionen hervorhebt. Allerdings konnte in diesen Studien zudem beobachtet werden, dass Informationen über niedrigstufige Merkmale, wie beispielsweise die Orientierung eines Objekts, vornehmlich in den posterioren Arealen vertreten sind, während der präfrontale Kortex eher abstrakte Kategorien kodiert. Die Rolle der präfrontalen Aktivierung bleibt allerdings umstritten, denn sie zeigt eher kurzzeitige, phasische Reaktionen insbesondere zu Beginn oder Ende eines Stimulus, statt einer kontinuierlichen Repräsentation während der gesamten Dauer. Dieses Ergebnis widerspricht einigen zentralen Vorhersagen der GNW, die eine anhaltende „Ignition“ im frontalem Netzwerk für bewusste Inhalte postuliert.

Ein weiterer Befund betrifft die Synchronisation und Konnektivität zwischen Hirnregionen während bewusster Wahrnehmung. Die IIT postuliert eine nachhaltige, vor allem lokal begrenzte Synchronisation im gamma-Band (hochfrequente Oszillationen) innerhalb der posterioren Regionen, die als physikalisches Substrat des integrierten Informationszustands zu verstehen ist. GNW hingegen erwartet kurzfristige, aber globale Vernetzung zwischen präfrontalen und höheren sensorischen Kortexregionen. Empirische Daten zeigen einerseits, dass gamma-Synchronisationen innerhalb der posterioren Areale eher kurzlebig und stimulusgebunden sind, weshalb sie nicht die von IIT geforderte nachhaltige Konnektivität repräsentieren. Andererseits werden globale lange Verbindungen, die GNW voraussagt, nicht in der zuvor beschriebenen Form bestätigt.

In manchen Frequenzbändern finden sich zwar konnektionale Muster, die beide Theorien teilweise unterstützen, wobei doch keine der beiden Theorien vollständig den zugesagten Befund erhält. Diese sich widersprechenden Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für das Verständnis des Bewusstseins. Zum einen verdeutlichen sie die Komplexität der biologischen Verankerung von Bewusstsein, die wohl nicht einfach auf eine einzelne Hirnregion oder ein starres Netzwerkmodell reduziert werden kann. Zum anderen motivieren sie zur Weiterentwicklung und Präzisierung der Theorien. So könnte die GNW etwa ihre Vorstellung von der „Ignition“ anpassen und statt anhaltender globaler Aktivierung verstärkt transienten und vielleicht auch unterbewussten Zuständen Rechnung tragen.

Die IIT wiederum steht vor der Herausforderung, die Abwesenheit nachhaltiger gamma-Synchronisation innerhalb der posterioren Areale zu erklären und gegebenenfalls die Rolle weiterer dynamischer Netzwerke einzubeziehen. Neben den spezifischen Befunden werfen diese Studien auch methodologische Fragen auf. Unterschiedliche bildgebende Verfahren erfassen verschiedene Aspekte neuronaler Aktivität, sodass eine Integration der Daten besonders wichtig ist. Die Kombination von iEEG mit dem breiten räumlichen Zugang von fMRI und der hohen zeitlichen Auflösung von MEG ermöglicht ein umfassenderes Bild, bedarf aber sorgfältiger Analyse- und Vergleichsmethoden. Zudem fordert die experimentelle Gestaltung, bei der unterschiedliche Stimulusattribute wie Kategorie, Identität, Orientierung und Darbietungsdauer variiert werden, komplexe Kriterien für die Interpretation der Daten.

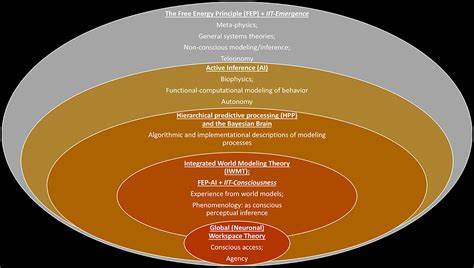

Ein bedeutender Fortschritt in der Erforschung des Bewusstseins ist außerdem die Anerkennung von Konfundierungen durch Berichts- und Aufmerksamkeitsmechanismen. Frühere Studien, die bewusste und unbewusste Wahrnehmungen verglichen, waren häufig durch diese Faktoren beeinflusst, was eine direkte Neuinterpretation ihrer Ergebnisse notwendig macht. Die in aktuellen Studien verwendeten Paradigmen, die starke, supraschwellige und vollständig aufmerksame Stimuli untersuchen, vermeiden viele dieser Probleme und ermöglichen klarere Rückschlüsse auf die neuronalen Mechanismen des Bewusstseins selbst. Die Debatte zwischen Globalem Neuronalen Arbeitsraum und Integrierter Informationstheorie ist Teil eines größeren wissenschaftlichen Diskurses über die Natur des Bewusstseins, an dem weitere Theorien, wie die Lokale Rekurrenztheorie oder Höhere Ordnungstheorien, beteiligt sind. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Modelle zeigen, dass sich im Kern viele Annahmen überschneiden, etwa die Bedeutung von Vernetzung und Integration neuronaler Aktivität.

Dennoch divergieren sie maßgeblich in ihrer Betonung bestimmter Hirnregionen und Mechanismen, was den Bedarf an präzisen, nachvollziehbaren und falsifizierbaren Hypothesen unterstreicht. Zukünftige Forschungsansätze werden vermutlich noch stärker auf multimodale Untersuchungen setzen, um den Spatiotemporalitätskomplex neuraler Codes besser abzubilden. Ebenso sind Individualdatenanalysen und Studien an nichtmenschlichen Primaten mit direkten Einzelzellmessungen zentral, um eine Brücke zwischen Theorie und neuronaler Realität zu schlagen. Ebenfalls wichtig ist der Ausbau von theoretischen Modellen, die nicht nur biologische Befunde erklären, sondern auch phänomenologische Aspekte der subjektiven Erfahrung adressieren. Zusammenfassend zeigt der aktuelle Forschungsstand, dass sowohl die Globale Neuronale Arbeitsraumtheorie als auch die Integrierte Informationstheorie wesentliche Einsichten in das Bewusstsein liefern können.

Doch keine der beiden Theorien hat bisher eine umfassende, widerspruchsfreie Erklärung mit vollständiger empirischer Unterstützung erzielt. Die vorliegenden Erkenntnisse fordern Wissenschaftler auf, ihre Modelle anzupassen, weiterführende Experimente zu planen und interdisziplinär zu kooperieren. Nur durch solche Bemühungen kann dem Rätsel des Bewusstseins Schritt für Schritt nähergekommen werden – einem der letzten großen Geheimnisse der menschlichen Existenz.