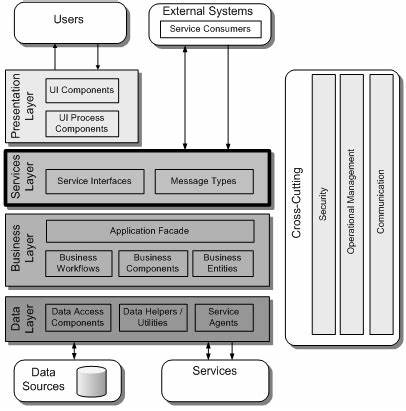

Die konstante Weiterentwicklung in der Softwareentwicklung fordert eine klare Strukturierung von Anwendungskomponenten, insbesondere in Bezug auf die Trennung von Business Logic und Application Logic. Ein durchdachtes Design des Service Layers bildet hierbei die Basis für skalierbare, wartbare und gut strukturierte Softwarearchitekturen. Es geht darum, die Komplexität zu beherrschen und verschiedene Verantwortlichkeiten sauber voneinander zu trennen, um nachhaltige Systeme zu ermöglichen. Service Layer ist eine Schicht, die die Interaktion verschiedener Anwendungsteile steuert und als Schnittstelle zwischen den Clients und der Domäne fungiert. Diese Ebene koordiniert typischerweise Geschäftsprozesse, kontrolliert Transaktionen und integriert verschiedene Ressourcen.

Wichtig ist, dass der Service Layer keine Geschäftsregeln implementiert, sondern diese in der darunterliegenden Domäne verankert bleiben. Er übernimmt vielmehr die Orchestrierung und Delegation der Arbeit. Eine etablierte Architektur greift auf das Schichtenmodell zurück, um die verschiedenen Verantwortlichkeiten innerhalb eines Systems zu isolieren. Das Modell beginnt mit der Benutzerschnittstelle, die Benutzerinteraktionen abbildet, gefolgt von der Anwendungsschicht, die die Abläufe steuert, und der Domänenschicht, in der die Kernlogik der Geschäftsprozesse verankert ist. Die unterste Schicht ist die Infrastruktur, die technische Details wie Datenpersistenz oder externe Kommunikation abdeckt.

Das Verständnis der Unterschiede zwischen Business Logic und Application Logic ist zentral. Business Logic beschreibt die Regeln und Prozesse, die direkt das Geschäftsfeld widerspiegeln, wie etwa die Berechnung von Steuern oder die Validierung von Geschäftsdaten. Anwendungslogik hingegen betrifft Abläufe, die spezifisch für die Nutzung der Software sind, beispielsweise die Steuerung von Transaktionsschritten oder die Integration mit externen Systemen. Die Trennung dieser Logikbereiche ist essentiell, da sich Änderungen im Geschäftsbereich unabhängig von Anwendungsspezifika vollziehen können. Werden sie hingegen vermischt, steigt die Komplexität signifikant, was Wartung und Wiederverwendung erschwert.

Der Gestaltung von Services kommt dabei eine besondere Rolle zu. Services können sowohl im Domänen- als auch im Anwendungskontext existieren. Ein Domain Service enthält komplexe Geschäftsprozesse, die nicht direkt einem einzelnen Objekt zugeordnet werden können, wie etwa Geldtransfers zwischen Konten. Ein Application Service hingegen koordiniert Aufgaben und Anfragen aus der Sicht der Anwendung, etwa das Management von Business-Transaktionen oder die Orchestrierung von Benachrichtigungen. Technische Services stellen häufig Infrastrukturfunktionen bereit, wie das Versenden von E-Mails oder das Logging von Ereignissen, und sind von der eigentlichen Geschäftslogik unabhängig.

Durch diese klare Zuordnung können Systeme modularisiert und einzelne Komponenten unabhängig voneinander weiterentwickelt und ausgetauscht werden. Im Bereich der Kollaboration zwischen Services hat sich das Orchestrierungsprinzip bewährt, bei dem ein zentraler Service die Abläufe steuert und andere Services zur Ausführung von Teilaufgaben aufruft. Dieses Modell ist jedoch mit der Gefahr von hoher Kopplung und verminderter Wiederverwendbarkeit verbunden, wenn zu viele Verantwortlichkeiten auf zentralen Komponenten liegen. Dem gegenüber steht das Choreographie-Modell, in dem Services lose gekoppelt und durch Ereignisse gesteuert interagieren. Dieses Event-gesteuerte Paradigma fördert Skalierbarkeit und Flexibilität, erfordert jedoch eine sorgfältige Gestaltung der Kommunikation und Fehlerbehandlung.

Eine weitere wichtige Unterscheidung betrifft die Zustandsverwaltung von Services. Während die meisten Services zustandslos sind, da dies ihre Wiederverwendbarkeit und Parallelität verbessert, gibt es auch Zustandsbehaftete Services, etwa Use Cases oder Interaktoren, die kontextspezifische Informationen während einer Transaktion halten. Diese Umsetzung hängt stark vom Anwendungsfall und der Architektur ab, wobei Zustandslosigkeit häufig bevorzugt wird, um Komplexität zu reduzieren. Im Zuge von wachsender Komplexität der Anwendungslogik haben sich alternative Paradigmen herausgebildet, wie Command Query Responsibility Segregation (CQRS) und Event Sourcing. CQRS trennt die Schreib- von der Leseoperation, was insbesondere in verteilten Systemen zu einer verbesserten Skalierbarkeit und Responsivität führt.

Dies wird ergänzt durch Event Sourcing, das den Zustand des Systems durch eine unveränderliche Historie aller Ereignisse abbildet und so Probleme durch konkurrierende Zugriffe minimiert. Solche Konzepte setzen eine funktionale Herangehensweise an Datenänderungen voraus, vermeiden Seiteneffekte und fördern die Nachvollziehbarkeit. Die praktische Umsetzung eines Service Layers erfordert meist Techniken wie Inversion of Control und Dependency Injection, um die Kopplung zu reduzieren und eine einfache Testbarkeit zu gewährleisten. Insbesondere in Frameworks wie Zend oder bei der Verwendung von ORMs ist eine genaue Trennung zwischen Domain-Objekten, Datenzugriff und Service Layer hilfreich, um flexible und wartbare Anwendungen zu schaffen. Dies gilt insbesondere bei der Arbeit mit Frameworks wie Django, wo häufig die Geschäftslogik irrtümlich in Model- oder Managerklassen eingebracht wird.

Hier führt ein Service Layer zu einer saubereren Trennung, indem er sowohl Geschäfts- als auch Anwendungslogik richtig kapselt und die Möglichkeit zur unabhängigen Weiterentwicklung der Domäne ermöglicht. Auf der Client-Seite kann der Service Layer durch Konzepte aus der reaktiven Programmierung, wie RxJS, unterstützt werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Datenflusses und die Kommunikation mit Backend-Services, insbesondere bei asynchroner Datenverarbeitung und komplexen Abfragen. Eine konsequente Trennung und klar definierte Schichtenarchitektur fördern die Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit von Systemen. Dies ist besonders wichtig in heutigen Enterprise-Anwendungen, bei denen häufig verschiedene Clients unterschiedliche Sichtweisen auf Daten und Prozesse benötigen.

Eine einzige Koordinationsschicht verhindert Duplikation in der Anwendung und sorgt für konsistente Abläufe. Die Entscheidung für einen Service Layer ist allerdings kontextabhängig. Kleine Anwendungen mit geringem Bedarf an mehreren Schnittstellen oder wenigen synchronisierten Ressourcen können auf diese zusätzliche Schicht verzichten. Dort steht die Einfachheit über einer komplexeren Struktur. In größeren Anwendungen jedoch wird der Service Layer zur unverzichtbaren Architekturkomponente, die Stabilität und Skalierbarkeit ermöglicht.

Abschließend lässt sich sagen, dass die fundierte Trennung von Business Logic und Application Logic, kombiniert mit einem gut gestalteten Service Layer, Grundlage für moderne, agile und gut wartbare Softwarearchitekturen ist. Die Integration moderner Paradigmen wie CQRS und Event Sourcing erweitern die Möglichkeiten bei der Handhabung von Zustandsmanagement und Skalierbarkeit erheblich. Entwicklern und Architekten bietet diese Herangehensweise einen klaren Rahmen, um komplexe Geschäftsanforderungen effizient und zukunftssicher umzusetzen.