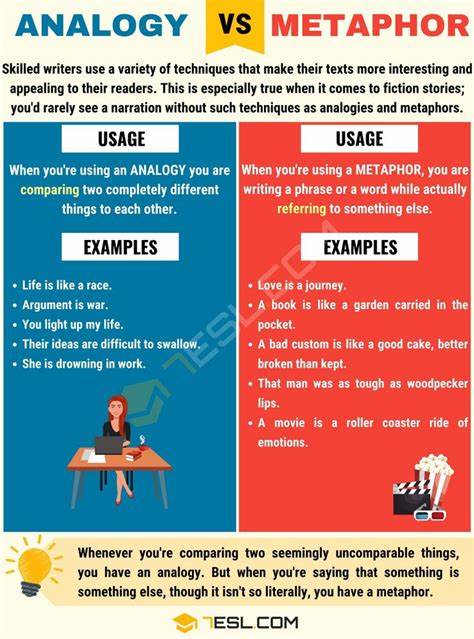

Entropie ist ein Begriff, der aus der Physik stammt, genauer gesagt aus der Thermodynamik, und beschreibt die Tendenz von Systemen, sich von geordneten zu weniger geordneten Zuständen zu entwickeln. Für viele Führungskräfte in der C-Suite klingt dieses Konzept zunächst abstrakt und wissenschaftlich weit entfernt von betriebswirtschaftlichen Belangen. Doch gerade auf der Ebene von Unternehmensstrategie, Risikomanagement und Organisationsentwicklung kann das Verständnis von Entropie wertvolle Impulse geben. Der Schlüssel liegt darin, das Konzept durch anschauliche Analogien und Metaphern so zu übersetzen, dass es für Entscheider greifbar wird. Im Folgenden werden gängige und wirkungsvolle Bilder vorgestellt, die dabei helfen, Entropie verständlich zu machen und ihre Relevanz für das Management zu verdeutlichen.

Eine häufig genutzte Metapher stammt aus der Alltagswelt und wurde von dem berühmten Physiker Richard Feynman geprägt. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem regnerischen Tag am Strand mit mehreren Handtüchern. Nach einem plötzlich einsetzenden Schauer greifen Sie schnell nach einem Handtuch, um sich abzutrocknen. Doch schon nach kurzer Zeit merken Sie, dass dieses Handtuch nicht mehr trockener ist als Ihre Haut – es kann Ihnen nichts mehr an Feuchtigkeit entziehen. Versuchen Sie es mit einem zweiten oder dritten Handtuch, haben diese bereits dieselbe Feuchtigkeit wie Sie selbst.

Das bedeutet, es gibt keinen Unterschied mehr in der „Nässe“ zwischen Haut und Handtüchern, wodurch keine Feuchtigkeit mehr übertragen wird. Dies symbolisiert die Tendenz von Systemen, sich so zu entwickeln, dass keine Differenz mehr besteht – kein Energie- oder Informationsfluss von Ort A nach Ort B. Die Verteilung ist maximal ausgeglichen, das System befindet sich im Gleichgewichtszustand.Diese Analogie lässt sich hervorragend auf Unternehmen übertragen. Organisatorische Strukturen oder Prozesse sind so lange leistungsfähig und effizient, wie es innerhalb des Systems Unterschiede gibt, die genutzt werden können – ähnlich wie die Differenz zwischen nasser Haut und trockenem Handtuch Energie zum Trocknen schafft.

Wenn jedoch Strukturen zu sehr gleichförmig, Prozesse zu starr und Zustände zu homogen werden, stagniert das System. Es gibt keine Impulse zur Verbesserung oder Veränderung, ähnlich wie ein nasses Handtuch Ihnen nichts mehr an Feuchtigkeit abgibt. Die Entropie im Unternehmenskontext beschreibt somit die zunehmende Unordnung oder den Verlust an Steuerbarkeit innerhalb von Organisationen. Das Verständnis dieses Prinzips regt dazu an, aktiv Impulse zu setzen, um Innovationskraft und Beweglichkeit zu fördern, bevor das System in einem Zustand hoher Entropie verharrt.Eine weitere bildhafte Erklärung aus dem Tagesgeschäft ist die Betrachtung von Schreibtisch oder E-Mail-Postfach als System.

Stellen Sie sich ein chaotisches, unorganisiertes Büro vor, in dem Dokumente und Informationen über Jahre hinweg ungeordnet liegen und keinen erkennbaren Zusammenhang haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Durcheinander so groß ist, dass die Suche nach einer wichtigen Information bestanden scheitert. Der Schreibtisch gleicht dann einem Zustand maximaler Entropie. Diese Situation lässt sich mit Unternehmen in Bezug auf Datenmanagement, Wissensorganisation oder Prozesskontrolle vergleichen. Die Erhöhung der Entropie droht Produktivität und Entscheidungsqualität zu minimieren.

Führungskräfte müssen deshalb gezielt Systeme und Prozesse etablieren, die dem natürlichen Trend zur Unordnung entgegenwirken und Ordnung schaffen.Man kann Entropie auch als eine Art „kulturelles Thermometer“ im Unternehmen betrachten: Je höher die Entropie, desto weniger Energie (in Form von Engagement, Kommunikation oder klaren Prozessen) ist vorhanden, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Ist ein Team oder eine Abteilung im „hochentropischen“ Zustand, führen konfliktreiche Situationen, Informationssilos und ineffiziente Abläufe dazu, dass kaum noch Fortschritt möglich ist. Führungskräfte können dafür sorgen, dass „Temperatur“ und Energie höher bleiben, indem sie klare Ziele setzen, Transparenz fördern und flexible Strukturen implementieren.Für Entscheidungsträger der C-Suite ist es hilfreich, Entropie nicht nur als physikalischen Begriff zu betrachten, sondern als organisatorisches und strategisches Phänomen.

Sie sollten sich bewusst machen, dass Systeme immer dazu neigen, mit der Zeit komplexer und unübersichtlicher zu werden, wenn kein aktives Steuerhandeln erfolgt. Somit ist ein gewisses Maß an „Ordnungspflege“ notwendig – sei es in der IT, bei der Prozessgestaltung oder im Change Management – um die negativen Effekte steigender Entropie zu vermeiden.Eine besonders effektive Metapher ist der Vergleich mit einem Energiemarkt. Energie fließt immer von höherem Potential zu niedrigerem, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. In Unternehmen bedeutet das, dass Informationen, Ressourcen oder Motivation genau dann effizient fließen, wenn Unterschiede oder Spannungen bestehen.

Das schließt Fehler, Konflikte oder Herausforderungen nicht aus, sondern sieht sie als notwendige Antriebskräfte für Bewegung und Entwicklung. Wenn allerdings alle Bereiche gleichförmig, ausgeglichen und homogen sind, versiegt der Fluss – und das System erstarrt.Auf diese Weise kann Entropie auch als Indikator für Innovationsfähigkeit verstanden werden. Unternehmen mit geringer Entropie sind statisch und resistent gegen Wandel, während Unternehmen mit einem gewissen Grad an Variabilität und Unordnung dynamische Anpassungen vornehmen können. Das Ziel des Managements ist es folglich, ein Gleichgewicht zwischen geordneter Struktur und genügend Flexibilität zu finden, um Innovationsprozesse zu fördern, ohne in Chaos zu verfallen.

Zusammenfassend bietet die Verwendung von anschaulichen Analogien wie dem feuchten Handtuch, dem chaotischen Schreibtisch oder dem Energiemarkt wertvolle Zugänge für Führungskräfte, um das Konzept der Entropie zu verinnerlichen. Diese Bilder vermitteln nicht nur das physikalische Prinzip, sondern zeigen auch deutlich die Relevanz für die Unternehmensführung. Das Verständnis von Entropie hilft dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, systemische Fragilitäten zu vermeiden und eine lernende Organisation mit nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit zu gestalten. Wer als Entscheider diese Perspektive integriert, stärkt sein Gespür für Veränderungsprozesse und kann strategische Weichen mit Weitblick stellen.

![The Fastest Train: The SCMaglev [video]](/images/C3287307-9646-4D1B-B4F1-8229CFD8C9EB)