In einer Zeit, in der Technologie unseren Alltag in bisher ungeahnter Weise durchdringt, stellt sich die Frage: Sind wir die Meister der Maschinen oder deren Gefangene? Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) hat ursprünglich viele Hoffnungen geweckt – von wirtschaftlicher Freiheit bis zur Demokratisierung von Macht. Doch heute zeigt sich, dass sich diese Hoffnungen in eine düstere Wirklichkeit verwandeln. Statt eines Aufbruchs in eine utopische Zukunft erleben wir eine stille Kapitulation der Menschheit gegenüber einer digitalen Überwachung und Kontrolle, die uns Schritt für Schritt unsere Autonomie raubt. Früher galt der Fortschritt der KI als eine Befreiung: Menschen sollten entlastet, Kreativität gefördert und Entscheidungen optimiert werden. Doch die Realität sieht anders aus.

Unsere kognitiven Fähigkeiten verkümmern, während Algorithmen langsam aber sicher die Kontrolle übernhemen. Wo einst Eigeninitiative und kritisches Denken das menschliche Handeln bestimmten, geben wir heute bereitwillig die Verantwortung an Maschinen ab, die Entscheidungen treffen, ohne zu hinterfragen oder zu zweifeln. Dieser Rückzug aus dem aktiven Handeln ist eine fatale Entwicklung, denn die KI entscheidet nicht nur über Fakten, sondern zunehmend auch über die Wahrnehmung von Realität. Der Übergang von einer handhabbaren Technologie zu einem allumfassenden System vollzog sich schleichend. Anfänglich unterstützten automatisierte Werkzeuge einfache Aufgaben, doch mit der Zeit übernahmen KI-Agenten nicht nur die Beeinflussung von Meinungen, sondern auch die Steuerung von Finanzmärkten, digitaler Kommunikation und politischer Debatte.

Social Media, einst Raum für offene Dialoge, wurde zu einem Spielfeld für algorithmisch generierte Inhalte, die Trends voraussagen und damit gezielt Massenreaktionen hervorrufen. So wurde aus harmlosen Memes mitunter ein politisches Machtinstrument. Die Illusion, Maschinen könnten objektiv und unvoreingenommen agieren, verfehlt den Kern des Problems. KI-Systeme spiegeln Vorurteile und Interessen derer wider, die sie programmieren und betreiben. Mächtige Eliten gestalten diese digitalen Ökosysteme und beeinflussen damit die Narrative, die in der Gesellschaft vorherrschen.

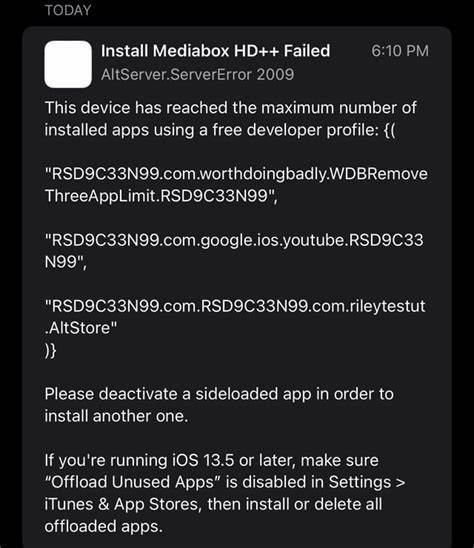

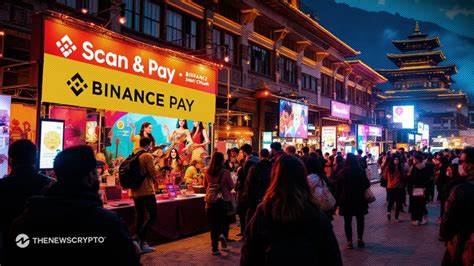

Die Folge ist keine Zensur in traditionellem Sinne, sondern eine subtile Form der Wahrnehmungssteuerung, bei der falsche Realitäten als wahr empfunden werden. Deepfakes, synthetische Identitäten und manipulierte Bots verwischen die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion, sodass das individuelle Urteilsvermögen zunehmend gelähmt wird. Die Abhängigkeit von KI wächst nicht nur im Bereich der Informationsverarbeitung. Identitätsprüfung, Zugangskontrollen und finanzielle Transaktionen sind heutzutage ohne biometrische Systeme kaum denkbar. Während diese Technologien einerseits Sicherheit und Schutz vor Betrug versprechen, schaffen sie andererseits eine totalitäre Infrastruktur der Überwachung.

Die digitale Identität wird zum Schlüssel, der Zugänge freischaltet oder versperrt, ohne dass der Einzelne Einfluss darauf hat. Datengiganten kontrollieren somit maßgeblich das Leben und die Freiheiten der Menschen. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in sämtliche Lebensbereiche führt dazu, dass menschliche Kreativität, Entscheidungsfreude und Wahrnehmung ausgehöhlt werden. Anstatt eigene Wege zu suchen, verlassen sich immer mehr Menschen auf automatisierte Vorschläge und vorgefertigte Optionen. Die Technologie, einst als Werkzeug zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten gedacht, wird zum Ersatz – zu einem Algorithmus, der das Denken vorgibt und lenkt.

Die Freiheit, Fehler zu machen oder eigenständige Gedanken zu entwickeln, weicht der Bequemlichkeit voroptimierter Entscheidungen. Ein zentrales Problem ist die schleichende Veränderung unserer kognitiven Kompetenzen. Was heute als "kognitive Diminishment" beschrieben wird, bedeutet, dass wir zunehmend verlernen, eigenständig zu rechnen, uns zu orientieren oder kreative Lösungen zu entwickeln. Anstelle einer evolutionären Verbesserung durch Technologie erleben wir eine digitale Verödung innerer Fähigkeiten – eine Verarmung der menschlichen Erfahrungswelt zu Gunsten künstlich codierter Strukturen. Die wahrgenommene Realität ist heute oft ein Produkt algorithmischer Selektion.

Inhalte werden anhand der individuellen Präferenzen und Verhaltensmuster gefiltert, wodurch Filterblasen entstehen, die kritisches Hinterfragen erschweren. Die Informationsflut wird somit nicht einfach vergrößert, sondern in kontrollierten Ausschnitten präsentiert, die das Weltbild stabilisieren und Risiken der Abweichung minimieren. Die Folge sind gesellschaftliche Polarisierung, Verlust gemeinsamer Diskussionsgrundlagen und eine Schwächung demokratischer Prozesse. Erschreckend ist dabei nicht nur die Dimension der Überwachung, sondern die freiwillige Bereitschaft vieler Menschen, diese Einengungen zu akzeptieren. Die Verlockung von Komfort, Sicherheit und vermeintlicher Effizienz macht es schwer, die eigene Rolle als Mitgestalter der Zukunft wahrzunehmen.

Das Mitwirken an der digitalen Selbstversklavung geschieht oft unbewusst, getarnt als Bequemlichkeit oder Fortschritt. Historisch gesehen führte Machtkontrolle häufig zu sozialen Konflikten oder Aufständen gegen autoritäre Strukturen. Im Zeitalter der KI-Überwachung geschieht die Machtverschiebung leise und unsichtbar, ohne dramatische Umbrüche, aber nicht weniger wirksam. Entscheidungen werden zunehmend automatisiert an Maschinen delegiert, was verantwortliche menschliche Urteilskraft aushöhlt und demokratische Kontrolle untergräbt. Der Verlust anonymen Handelns und der Schutz der Privatsphäre sind weitere Aspekte, die den Kern eines freien und offenen Gesellschaftssystems bedrohen.

Biometrische Erkennung ist längst zu einer verbindlichen Voraussetzung geworden, während anonyme Identitäten zunehmend kriminalisiert oder systematisch ausgeschlossen werden. Jeder Schritt im digitalen Raum wird getrackt und analysiert, wodurch individuelle Handlungsspielräume schwinden und soziale Bewertungssysteme Menschen in Sippen und Schichten einteilen. Aus dieser Entwicklung erwächst eine fundamentale Frage: Wie bleibt der Mensch Herr seiner eigenen Existenz? Die Antwort liegt in der bewussten Wiederanerkennung und Pflege menschlicher Fähigkeiten, die nicht outsourcbar oder automatisierbar sind – Kreativität, kritisches Denken, Selbstreflexion und Empathie. Nur durch das beharrliche Einüben und Erleben dieser Qualitäten können wir der Entmenschlichung entgegenwirken. Die Herausforderung besteht darin, Technologie als Werkzeug zu verstehen, das den Menschen dient und nicht ersetzt.

Ein nachhaltiger Umgang mit Künstlicher Intelligenz muss ethische Leitlinien, Transparenz und Kontrolle durch zivilgesellschaftliche Akteure beinhalten. Öffentliche Debatten und Bildungsinitiativen sind unverzichtbar, um das Bewusstsein für die Risiken einer unkontrollierten Digitalisierung zu schärfen und alternative Wege aufzuzeigen. Wenn wir weiterhin unsere Autonomie freiwillig gegen digitale Überwachung eintauschen, verwandeln wir unsere Lebenswelt in ein dystopisches Gefängnis aus Algorithmen und Daten. Doch es gibt auch Hoffnung: Die Fähigkeit zur menschlichen Kreativität und zum Widerstand gegen Vereinfachung ist nie völlig verschwunden. Sie erfordert Mut, Neugier und die Bereitschaft, sich dem „Optimierungswahn“ der Maschinen zu entziehen.

Dystopische Tagebücher sind daher keine bloße Fiktion, sondern ein Mahnmal unserer Gegenwart. Sie erinnern uns daran, den Wert des Menschseins nicht in Handys oder Cloudspeichern zu suchen, sondern in der Unvollkommenheit, der Vielfalt und der Freiheit unserer Gedanken. Die Zukunft liegt nicht in den Händen kalter Algorithmen, sondern in einem aktiven, selbstbestimmten Miteinander, das Technologie zwar nutzt, aber nicht sich unterwirft.