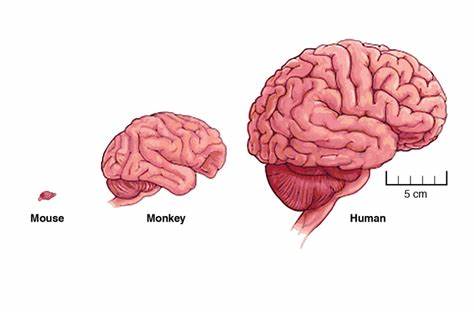

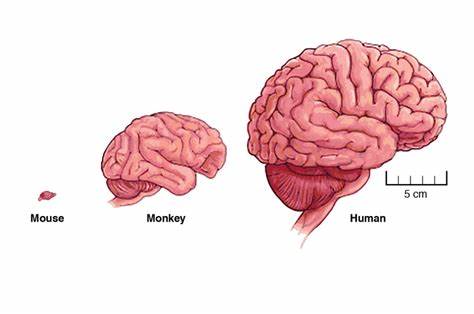

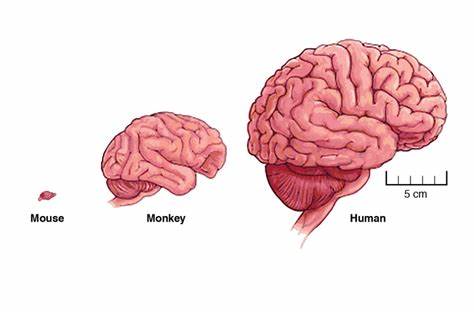

Die Erforschung der menschlichen Gehirnentwicklung gehört zu den faszinierendsten und herausforderndsten Feldern der modernen Wissenschaft. Ein Durchbruch auf diesem Gebiet ist die Entdeckung, dass das Einfügen eines bestimmten menschlichen DNA-Abschnitts in Mäuse zu erheblich größeren Gehirnen bei den Tieren führt. Diese erstaunliche Beobachtung wirft ein neues Licht darauf, wie genetische Faktoren zur Evolution und zum Wachstum komplexer Gehirne, insbesondere beim Menschen, beitragen. Dieses Thema hat weitreichende Auswirkungen auf die Neurowissenschaften, Genetik und sogar auf potenzielle Anwendungen in der Medizin. Die Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns unterscheidet uns maßgeblich von anderen Spezies.

Trotz intensiver Forschung blieben viele Details darüber, welche genetischen Elemente für diese einzigartige Eigenschaft verantwortlich sind, lange Zeit verborgen. Die jüngste Studie, die in einem renommierten Wissenschaftsjournal veröffentlicht wurde, beschreibt erstmals, wie eine kurze DNA-Sequenz, die nur beim Menschen vorkommt, direkten Einfluss auf das Gehirnwachstum bei Mäusen nimmt. Diese DNA-Sequenz reguliert offenbar das Zellwachstum und die neuronale Entwicklung im Gehirn. Die Forscher verwendeten moderne Gentechnologie, um den menschlichen DNA-Abschnitt in das Erbgut von Mäusen einzufügen. Die Ergebnisse waren bemerkenswert: Die Mäuse entwickelten größere Hirne mit mehr Nervenzellen und einer komplexeren neuronalen Struktur.

Dies zeigte nicht nur, dass genetische Elemente eine zentrale Rolle bei der Gehirngrößenentwicklung spielen, sondern auch, dass spezifische menschliche Gene entscheidende Unterschiede im Vergleich zu anderen Arten ausmachen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Forschung ist das Verständnis darüber, warum das menschliche Gehirn so viel größer und leistungsfähiger ist als das von Mäusen oder anderen Säugetieren. Die entdeckte DNA-Sequenz scheint als eine Art Schalter zu fungieren, der die Zellteilung und -differenzierung in den neuronalen Vorläuferzellen stimuliert. Dadurch entstehen mehr Neuronen und eine höhere neuronale Vernetzung, was letztlich zu einer vergrößerten Gehirnmasse führt. Diese Mechanismen könnten erklären, wie in der Evolution enorme kognitive Fähigkeiten entstanden.

Diese Erkenntnisse bieten zudem wichtige Ansatzpunkte für das Studium von neurologischen Erkrankungen. Viele Gehirnerkrankungen, darunter Alzheimer, Parkinson und verschiedene Entwicklungsstörungen, stehen in Zusammenhang mit genetischen Faktoren, die das Neuronenwachstum und die Hirnstruktur beeinflussen. Das Verständnis, wie bestimmte Gene das Gehirn formen, könnte langfristig zur Entwicklung neuer Therapien führen. Die Manipulation solcher genetischer Abschnitte könnte beispielsweise helfen, Hirnschäden zu reparieren oder das Wachstum von Nervenzellen nach Verletzungen zu fördern. Ein zentraler Punkt, den die Studie auch beleuchtet, ist die Frage der Humanisierung in der Forschung.

Die Möglichkeit, einzelne menschliche genetische Komponenten in Tiermodelle zu übertragen, eröffnet neue Perspektiven, menschliche Gehirnfunktionen und -erkrankungen besser zu simulieren und zu verstehen. Gleichzeitig wirft dies ethische und wissenschaftliche Fragen auf, beispielsweise wie weit die genetische Veränderung von Tieren gehen sollte und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf die Neurowissenschaften ist diese Entdeckung auch ein wichtiger Meilenstein in der Evolutionsbiologie. Sie bestätigt die Hypothese, dass kleine genetische Veränderungen im Laufe der Evolution zu enormen Unterschieden in der Gehirnstruktur und Funktion geführt haben. Das menschliche Gehirn zeichnet sich durch eine Vielzahl von einzigartigen genetischen Markern aus, die zusammengenommen die kognitive Höherentwicklung ermöglichten.

Diese Forschung macht erstmals einen dieser Marker greifbar und zeigt seine funktionelle Wirkung. Die Studie stützt sich auf umfangreiche biologische und molekulare Analysen. Vergleichende Genomforschung, Zellkultur-Experimente und Verhaltensstudien bei Mäusen trugen zum robusten Verständnis der spezifischen Rolle des DNA-Abschnitts bei. Das Zusammenspiel von modernster Biotechnologie, einschlägiger molekularbiologischer Expertise und neuartigen Analyseverfahren macht die Forschungsarbeit zu einem Paradebeispiel für interdisziplinäre Wissenschaft. Die Auswirkungen dieser Forschung sind nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt.

Langfristig könnten die gewonnenen Erkenntnisse zum Beispiel bei der Verbesserung künstlicher Intelligenzmodelle Anwendung finden. Denn das menschliche Gehirn fungiert als Vorbild für komplexe Algorithmen und neuronale Netzwerke. Ein besseres Verständnis der genetischen Grundlagen der Gehirnentwicklung kann helfen, solche Technologien noch effizienter und lebensnäher zu gestalten. Auch in der Psychologie und Pädagogik könnten die Erkenntnisse Impulse geben. Wissen über genetische Mechanismen des Gehirnwachstums beeinflusst die Betrachtung von Lernfähigkeit und kognitiver Entwicklung.

Man kann sich künftig besser erklären, welche biologischen Grundlagen die individuellen Unterschiede im Intellekt bestimmen und wie Umweltfaktoren mit genetischer Disposition interagieren. Abschließend ist zu sagen, dass die Forschung, die zeigt, wie ein Stück menschliche DNA Mäusehirne wachsen lässt, eine bahnbrechende Entdeckung in der Genetik und Neurowissenschaft darstellt. Sie trägt maßgeblich zum Verständnis der menschlichen Gehirnentwicklung bei und öffnet Türen für weitere Untersuchungen zu evolutionären, medizinischen und technologischen Fragestellungen. Während noch viele Fragen offenbleiben, bildet das Wissen um diese genetische Komponente eine solide Basis für zukünftige Studien und Anwendungen, die das Verständnis des menschlichen Geistes und seine Störungen revolutionieren könnten.