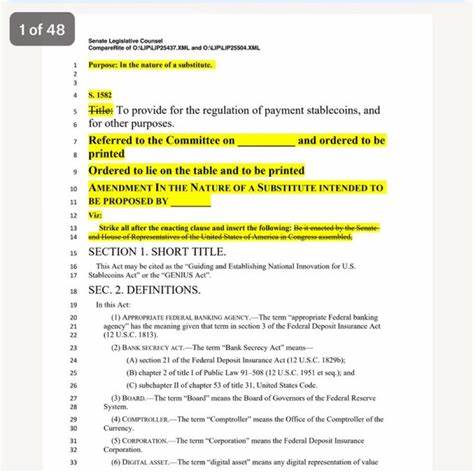

Die Regulierung von Stablecoins rückt in den USA immer stärker in den Fokus der politischen Bühne. Nach der jüngsten gescheiterten Abstimmung im Senat offenbaren sich komplexe Dynamiken, die weit über den technischen Charakter der digitalen Währungen hinausgehen. Die feste Verankerung von Stablecoins im globalen Finanzsystem verlangt nach einem klaren rechtlichen Rahmen, doch politische Spannungen und Vorbehalte gestalten die Entwicklung des US-Stablecoin-Gesetzes äußerst kompliziert. Der sogenannte GENIUS Act, ein Gesetzesentwurf zur Regulierung von Stablecoins, wurde am 8. Mai im US-Senat nur knapp abgelehnt.

Die knappe Mehrheitsverweigerung mit 48 zu 49 Stimmen spiegelt tiefe Meinungsverschiedenheiten wider, die nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem politische Motive berühren. Zu den Hauptgründen für das Scheitern zählten insbesondere Bedenken demokratischer Senatoren hinsichtlich der Verflechtungen von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Familie mit der Kryptoindustrie. Diese persönlichen und finanziellen Verbindungen werfen Konflikte auf, die der Gesetzesentwurf selbst nicht adressiert, was die Blockadehaltung erklärt. Die Rolle von Donald Trump im Kontext der legislativen Diskussion hat eine neue Dimension hinzugefügt. Seine Beteiligung an der Krypto-Plattform World Liberty Financial und der damit verbundenen Stablecoin USD1 führt zu Befürchtungen über Interessenkonflikte und mögliche Korruption.

Berichte über die hohe Bewertung seiner Krypto-Beteiligungen und die Verbindungen seiner Familienmitglieder als sogenannte „Web3-Botschafter“ verstärken den Druck auf die Gesetzgeber, Transparenz und klare ethische Standards zu etablieren. Innerhalb des Kongresses äußert sich die Kritik an der aktuellen Fassung des GENIUS Acts deutlich. Demokratische Abgeordnete wie Maxine Waters bemängeln, dass der Entwurf keinerlei Schutzmechanismen enthalte, die Trumps Einfluss auf die Stablecoin-Regulierung einschränken würden. Stattdessen werde ihm faktisch Macht zugestanden, die Regeln für seine eigenen und konkurrierende Stablecoins mitzugestalten. Dieses Vertrauen in eine solche Interessenslage sei aus Sicht vieler Demokraten nicht akzeptabel.

Trotz dieser politischen Spannungen hat die Mehrheit der Republikaner im Senat signalisiert, dass sie den Gesetzesentwurf ohne wesentliche Änderungen erneut zur Abstimmung bringen wollen. Dabei steht jedoch die Herausforderung im Raum, dass für die Verabschiedung des Gesetzes mindestens 60 Stimmen erforderlich sind, um eine Filibuster-Blockade der Demokraten zu verhindern. Ob die Republikaner genügend Unterstützung gewinnen können, bleibt daher ungewiss. Ein von Senator John Thune eingebrachter Antrag zur erneuten Beratung des GENIUS Acts legt nahe, dass der Gesetzgebungsprozess in Kürze wieder aufgenommen wird. Dies bedeutet, dass die Debatte und weitere Abstimmungen über die Stablecoin-Regulierung unmittelbar bevorstehen.

Experten aus dem Bereich Blockchain und Finanzen bewerten die vorübergehende Verschiebung der Abstimmung jedoch keineswegs negativ. Liat Shetret von der Blockchain-Analyse-Firma Elliptic sieht die Verzögerung vielmehr als Chance, um Unklarheiten zu beseitigen und offene Fragen zu klären. Eine ruhige Phase könne genutzt werden, um parteiübergreifend an konkreten Lösungsvorschlägen zu arbeiten und den Gesetzesentwurf zu verbessern. Auf der politischen Seite formieren sich zudem Gegenbewegungen, etwa durch den Einfluss von Organisationen wie der Cedar Innovation Foundation und dem politisch engagierten PAC Fairshake. Diese Akteure mahnen die Kongressführung zur Eile und warnen vor parteipolitischem Kalkül.

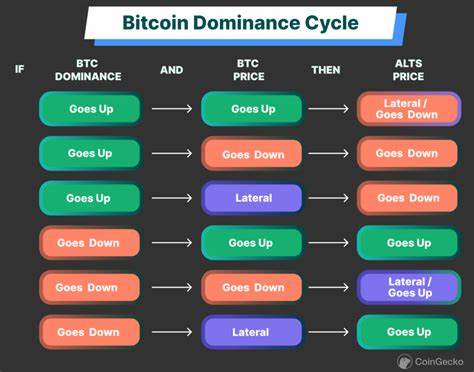

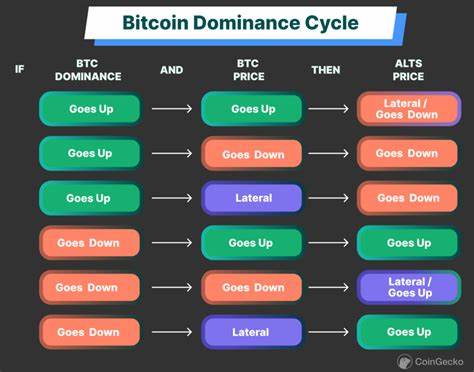

Mit einem finanziellen Engagement von über 131 Millionen US-Dollar in den Wahlen 2024 besitzt Fairshake erheblichen Einfluss und fordert eine umgehende Verabschiedung eines stabilen und umfassenden Stablecoin-Gesetzes. Die Herausforderung für das US-Stablecoin-Gesetz liegt auch in der komplexen Balance zwischen Innovation und Verbraucherschutz. Stablecoins gelten als essentiell für das Wachstum und die Stabilisierung von Kryptowährungen und der digitalen Wirtschaft. Sie versprechen niedrige Volatilität und ermöglichen schnelle sowie kostengünstige Transaktionen. Zugleich bergen sie Risiken, etwa hinsichtlich der Liquidität und der Sicherheit von Hinterlegungen, die gesondert geregelt werden müssen.

Die regulatorische Landschaft in den USA muss daher nicht nur technische Anforderungen berücksichtigen, sondern auch die Einbindung globaler Standards und Schnittstellen zu bestehenden Finanzsystemen gewährleisten. Das Geschehen um den GENIUS Act spiegelt somit den Kampf um die Kontrolle und Zukunft der digitalen Währungen wider. Gleichzeitig zeigt die Debatte die Notwendigkeit eines konsensorientierten parlamentarischen Ansatzes, der politische Interessen zurückstellt zugunsten eines zukunftsfähigen Rechtsrahmens. Die Stellungnahmen von US-Finanzminister und weiteren Regierungsvertretern, die positive Signale für eine Regulierung senden, verdeutlichen diesen Willen. Nicht zuletzt müssen die USA angesichts schneller globaler Entwicklungen und Initiativen anderer Länder rasch handeln, um als führender Standort für digitale Innovationen konkurrenzfähig zu bleiben.

Neben dem politischen Tauziehen wächst die öffentliche Aufmerksamkeit. Investoren, Technologieunternehmen und Verbraucher beobachten gespannt, wie das Gesetzgebungsverfahren weiter verläuft. Die mögliche Einführung verbindlicher Regeln für Stablecoins wird erhebliche Auswirkungen auf den Markt und die Akzeptanz digitaler Währungen haben und könnte zudem neue Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen. Für die Zukunft sind verschiedene Szenarien denkbar. Zum einen könnte der GENIUS Act in unveränderter Form erneut zu einer knappen Mehrheit finden und so den Weg für eine klare US-Regulierung ebnen.