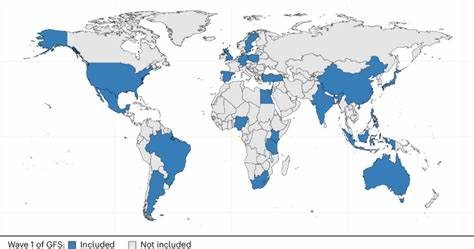

Das Global Flourishing Study (GFS) stellt eine der umfangreichsten und facettenreichsten Studien dar, die sich dem Thema menschliches Wohlbefinden und Gedeihen auf globaler Ebene widmet. Mit einer Stichprobe von über 200.000 Teilnehmern aus 22 Ländern – verteilt auf alle sechs bewohnten Kontinente – setzt das GFS neue Maßstäbe in der Erforschung von Flourishing, einem umfassenden Verständnis von Lebensqualität, das weit über einfache Glücksmessungen hinausgeht. Die Studie verfolgt über fünf Jahre hinweg einen longitudinalen Ansatz mit der Absicht, jährlich Daten zu erheben und so Veränderungen sowie Determinanten des florierenden Lebens besser zu verstehen. Wohlbefinden ist ein Begriff, der vielfach verwendet wird, jedoch oft unzureichend definiert ist.

Der Ansatz des GFS erweitert das Verständnis dahingehend, dass Flourishing als mehrdimensionales Konzept betrachtet wird, das sowohl subjektive als auch objektive Aspekte des Lebens umfasst. Dabei sind nicht nur individuelle Faktoren entscheidend, sondern auch die sozialen und umweltbezogenen Kontexte, in denen Menschen leben – sei es in ihren Familien, Gemeinschaften oder Nationen. Flourishing beschreibt somit einen Zustand, in dem verschiedene Lebensbereiche als gut wahrgenommen werden und sich gegenseitig fördern können – vom körperlichen und emotionalen Wohlbefinden über sinnstiftende Beziehungen und Charaktereigenschaften bis hin zur ökonomischen Sicherheit. Ein herausragendes Merkmal des GFS ist die Ausrichtung auf die Erfassung unterschiedlichster Lebensdimensionen: Gesundheit, Zufriedenheit, Sinn, Charakterstärke, soziale Beziehungen und finanzielle Stabilität. Mit zwei Indikatoren je Domain wird eine detailreiche Composite-Index-Berechnung ermöglicht, die aussagekräftige Vergleiche zwischen Ländern sowie zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen erlaubt.

Diese ganzheitliche Betrachtung basiert auf einer breit anerkannten Definition von Flourishing, die gleichzeitig Flexibilität für kulturspezifische Unterschiede lässt. Der bislang vorliegende erste Datensatz zeigt faszinierende Einblicke und Variationen. Beispielsweise konnte festgestellt werden, dass Indonesien, Mexiko und die Philippinen im Durchschnitt höhere Werte im Composite-Flourishing-Index aufweisen als industrialisierte Nationen wie Japan, die Türkei oder das Vereinigte Königreich. Dieses Ergebnis widerspricht gängigen Vorstellungen, wonach wirtschaftliche Entwicklung im direkten Zusammenhang mit höherem Wohlbefinden steht und weist auf die Bedeutung nicht-materieller Faktoren hin. Besonders bemerkenswert ist die oft entgegengesetzte Beziehung zwischen ökonomischem Wohlstand und Sinnfindung: Wohlhabendere Länder erzielen nicht zwangsläufig die besten Werte im Bereich Sinn und prosoziales Verhalten.

Ein weiteres zentrales Ergebnis betrifft die Lebensalterspanne. Während ältere Menschen in vielen Ländern tendenziell höhere Werte im Flourishing-Index aufweisen, zeigt sich diese Entwicklung keineswegs überall oder eindeutig. In einigen Ländern wie Indien oder Japan gibt es eher U-förmige Verläufe, in anderen wie Polen oder Tansania sogar abnehmende Verläufe mit steigendem Alter. Dieses komplexe Muster verdeutlicht, dass Alters- und Generationeneffekte nicht einheitlich sind und kulturelle sowie soziale Faktoren wesentlich mitwirken. Die Untersuchung von Kindheitserfahrungen als Prädiktoren für das Erwachsenenleben gehört zu den besonderen Stärken des GFS.

Die retrospektive Erfassung zeigt klar, dass positive Beziehungen zu den Eltern, finanzielle Sicherheit in der Kindheit und gute Gesundheit wichtige Voraussetzungen für ein florierendes Erwachsenenleben sind. Andererseits wirken sich Missbrauch, das Gefühl der Ausgrenzung und schwierige finanzielle Umstände negativ auf das spätere Wohlbefinden aus. Trotzdem offenbaren die Daten auch, dass nicht alle Formen von Widrigkeiten ausschließlich schädlich sind. In manchen Fällen fördern Erfahrungen von Leid Resilienz und können zu einem gesteigerten Engagement im sozialen Bereich führen, wie man an gesteigerter freiwilliger Arbeit oder Hilfsbereitschaft beobachten kann. Religion und Spiritualität spielen in vielen Ländern eine bemerkenswert starke Rolle als positive Einflussfaktoren auf Flourishing.

Die regelmäßige Teilnahme an religiösen Gottesdiensten korreliert über alle Kulturen hinweg mit höheren Werten im Wohlbefinden. Hierbei ist hervorzuheben, dass spirituelle Praxis nicht alle Dimensionen positiv beeinflusst. Beispielsweise korreliert sie mitunter auch mit höherem körperlichem Schmerz oder Suffering, was auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Glauben, Leidensverarbeitung und sozialer Unterstützung hindeuten könnte. Dennoch unterstreichen diese Befunde die Bedeutung spiritueller und gemeinschaftlicher Ansätze für die Förderung von Lebensqualität und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die demografische Analyse unterstreicht auch die Rolle von Familienstand, Beschäftigungsstatus und Bildung.

Verheiratete Menschen erzielen im Allgemeinen höhere Flourishing-Werte, was die Bedeutung stabiler Partnerschaften betont. Ähnliches gilt für berufliche Integration; Beschäftigung wirkt sich stets positiv auf das Wohlbefinden aus. Allerdings zeigen sich hier auch deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern, was soziale Systeme, Arbeitsmärkte und kulturelle Normen reflektiert. Ein weiterer wichtiger Befund betrifft Geschlechterunterschiede, die im globalen Maßstab vergleichsweise gering ausfallen, jedoch in einzelnen Ländern durch unterschiedliche soziale Rollen und Erwartungen stärker ausgeprägt sind. So berichten Frauen in manchen Kulturen über höhere Flourishing-Werte als Männer, in anderen Ländern hingegen genau umgekehrt.

Diese Befunde weisen darauf hin, dass Genderaspekte in der Lebensqualität an kulturelle Kontexte gebunden sind und entsprechend differenziert betrachtet werden müssen. Die Methodik des GFS überzeugt durch intensive Bemühungen um Validität, Zuverlässigkeit und kulturelle Angemessenheit. Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte mit internationalem Expertengremium, mehrstufigen Übersetzungs- und Rückübersetzungsverfahren sowie Vorabtests in den Studienländern. Dadurch wurde gewährleistet, dass die erfassten Konzepte möglichst kontextneutral abgebildet werden. Die Ergebnisse unterliegen zudem einer sorgfältigen statistischen Aufbereitung unter Berücksichtigung der schweren internationalen Stichprobenstrukturen und Anpassung an soziodemografische Besonderheiten.

Die Stärken des GFS liegen insbesondere in der breiten, repräsentativen Stichprobe, der Einbeziehung zahlreicher Kulturen und dem longitudinalen Paneldesign. Es bietet eine wertvolle Ergänzung zu anderen Wohlbefindensstudien wie dem World Values Survey oder dem Gallup World Poll, indem es sowohl eine tiefere inhaltliche Dimension eröffnet als auch Veränderungen im Zeitverlauf beobachtbar macht. Gleichzeitig sind die Resultate nicht ohne Einschränkungen zu betrachten. Die teilnehmenden Länder repräsentieren vorwiegend mittel- bis höher entwickelte Staaten, während extrem arme oder konfliktgeprägte Regionen weniger berücksichtigt sind. Zudem basieren viele Daten auf Selbstangaben, was soziale Erwünschtheit und Erinnerungseinflüsse nicht vollständig ausschließt.

Außerdem lässt sich in der ersten Welle noch nicht abschließend beurteilen, ob beobachtete Altersunterschiede als „echte“ Altersphänomene oder Kohorteneffekte zu interpretieren sind. Künftige Erhebungswellen werden hier weiteren Aufschluss bringen. Das Global Flourishing Study eröffnet neue Perspektiven für die gesellschaftliche Förderung von Wohlbefinden weltweit. Die Erkenntnis, dass Flourishing viele Dimensionen umfasst und sich kulturell differenziert darstellt, fordert eine maßgeschneiderte Herangehensweise in Politik und Praxis. Sie hebt die Bedeutung sozialer Beziehungen, familiärer Erfahrungen in der Kindheit, spiritueller Ressourcen und makroökonomischer Bedingungen hervor.

Die mögliche Divergenz zwischen materiellem Wohlstand und anderen Facetten wie Sinn, Charakter oder Gemeinschaft lässt zudem die Notwendigkeit erkennen, wirtschaftlichen Fortschritt nicht allein an ökonomischen Indikatoren zu messen, sondern stärker an ganzheitlichen menschlichen Werten. Die Fokussierung auf Jugend und junge Erwachsene ist eine weitere zentrale Botschaft. Globale Trends zeigen, dass gerade jüngere Generationen heute mit vergleichsweise niedrigeren Wohlbefindenswerten zu kämpfen haben als ältere. Das stellt eine Herausforderung für Gesellschaften weltweit dar, ermutigt aber zugleich zu Interventionen und Strategien, die gezielt junge Menschen stärken und unterstützen. Diese können von Familienpolitik bis zu Bildungsinnovationen, von psychischer Gesundheitsförderung bis zu kommunalen Angeboten reichen.