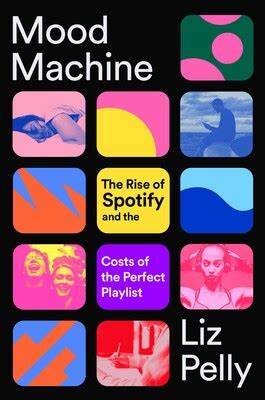

In einer Welt, die zunehmend von Technologie durchdrungen ist, gewinnt das Konzept der sogenannten Stimmungsmaschinen immer mehr Bedeutung. Dabei handelt es sich um Geräte und Apparaturen, die darauf ausgelegt sind, die Stimmung des Menschen zu beeinflussen oder zu verändern. Sei es das beruhigende Rauschen eines Radios, der mitreißende Beat eines MP3-Players oder komplexe High-Tech-Virtual-Reality-Systeme – solche Maschinen haben eine lange Tradition und spielen eine vielschichtige Rolle in unserem Alltag. Bereits im 20. Jahrhundert gab es faszinierende Entwicklungen und Ideen, die den Versuch unternahmen, die menschliche Stimmung maschinell zu steuern.

Der Architekt Cedric Price entwarf in den 1960er Jahren den sogenannten Fun Palace, eine Art bewegliche, multifunktionale Struktur, die verschiedene Sinneseindrücke und soziale Interaktionen ermöglichen sollte. Obwohl dieses visionäre Projekt nie realisiert wurde, zeigte es eindrucksvoll den Wunsch, Technologie direkt in das emotionale Erleben der Menschen einzubinden. Auch in der Popkultur finden sich zahlreiche Beispiele für Maschinen, die gezielt Gefühlszustände hervorrufen sollten. Wilhelm Reichs sogenannte „Orgonakkumulatoren“, welche sexuelle Energien bündeln und steigern sollten, blieben wissenschaftlich umstritten und wurden nicht ernsthaft erprobt. Filme wie Woody Allens „Sleeper“ oder „Barbarella“ spielten humorvoll mit der Idee von Maschinen, die Freude oder Lust künstlich erzeugen könnten.

Diese visionären und oftmals amüsanten Versuche spiegeln den komplexen Umgang der Gesellschaft mit der Vorstellung wider, menschliche Emotionen technisch zu kontrollieren. Im Kern geht es bei Stimmungsmaschinen um die Interaktion von Technik und menschlicher Psyche. Geräte wie Fernseher, Computerkonsolen oder Musikanlagen bieten nicht nur Unterhaltung, sondern eröffnen auch Wege, Stimmungen bewusst zu erzeugen oder zu verstärken. Besonders die Musik spielt hierbei eine zentrale Rolle: Ob Jukeboxen, MP3-Player oder Streaming-Dienste – sie haben sich zu mächtigen Werkzeugen entwickelt, die unser Gefühlsleben prägen können. Dennoch ist die Kontrolle der Stimmung durch Maschinen alles andere als einfach.

Emotionen sind komplex und vielschichtig, und die Wirkung einer technischen „Stimmungshilfe“ hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter der individuellen Verfassung, der Umgebung und dem Kontext. Eine Maschine allein kann daher nicht automatisch positive Stimmung erzeugen, gerade wenn sie versagt oder nicht wie gewünscht funktioniert. Maschinelles Versagen im Bereich der Stimmungskontrolle führt oft zu Frustration und negativen Gefühlen. Wenn der Fernseher abstürzt, das Musikstück nicht abgespielt wird oder eine VR-Brille technische Probleme hat, schlägt die vermeintlich positive Wirkung schnell ins Gegenteil um. Dies zeigt, dass der Erfolg von Stimmungsmaschinen eng mit ihrer Zuverlässigkeit und der Nutzererwartung verknüpft ist.

Allerdings kann auch das Scheitern von Maschinen wertvolle Einsichten liefern, beispielsweise über die Grenzen technischer Systeme und über die tieferen Schichten menschlicher Emotionen. Diese Ambivalenz spiegelt sich in der Theorie wider, die sich mit unterschiedlichen Typen von Maschinen beschäftigt, darunter die Kategorien „Subversionsmaschine“, „Verbesserungsmaschine“, „Perfekte Maschine“ und „Dysfunktionale Maschine“. Letztere sind besonders interessant, da sie aufzeigen, wie Maschinen durch Fehlfunktionen oder unerwartetes Verhalten überraschende Impulse setzen und unser Verständnis von Technik und Emotion herausfordern können. Der britische Mathematiker Alan Turing, bekannt für seine Arbeiten zur theoretischen Informatik, trägt in diesem Zusammenhang indirekt zum Diskurs um Stimmungsmaschinen bei. Seine frühen Konzepte zur Universalmaschine und zur künstlichen Intelligenz regen dazu an, über die Grenzen technischer Systeme nachzudenken, über das Unberechenbare und das „Uncomputable“.

In diesem Sinne sind Stimmungsmaschinen nicht nur Werkzeuge zur Stimmungserzeugung, sondern auch philosophische Objekte, die zum Nachdenken über Geist, Bewusstsein und technologische Grenzen anregen. Moderne Entwicklungen im Bereich der Stimmungsmaschinen gehen weit über einfache Geräte hinaus. Virtual Reality, Brain-Computer-Interfaces und sensorisch angereicherte Körperanzüge versprechen ein immersives Erlebnis, das Gefühle auf ungekannte Weise hervorrufen kann. Projekte wie Philip Beesleys „Implant Matrix“ präsentieren interaktive Strukturen, die auf menschliche Anwesenheit reagieren und sogar mit erotischer Symbolik spielen. Solche Innovationen zeigen, dass Technologie zunehmend direkt mit unseren Sinnen und Emotionen verzahnt wird.

Doch trotz all dieser Fortschritte bleibt die Stimmungskontrolle durch Maschinen ein ambivalentes Unterfangen. Übermäßige Stimulation kann zu Überforderung führen, und die Vorstellung, Gefühle durch technische Mittel künstlich zu erzeugen, berührt ethische und philosophische Fragen. Menschliche Gefühle sind nicht nur biologisch verankert, sondern auch kulturell vermittelt und individuell verschieden. Eine Maschine, die nur standardisierte, oberflächliche Reize liefert, kann niemals die ganze Tiefe menschlicher Emotion erfassen oder ersetzen. Die Bedeutung von Stimmungsmaschinen liegt daher weniger in ihrer Perfektion, sondern vielmehr in ihrem Potenzial als Werkzeug zur Erforschung menschlicher Empfindungen.

Gerade durch ihre Unvollkommenheiten bringen sie die Komplexität des emotionalen Lebens zum Vorschein und fordern uns auf, unser Verhältnis zu Technik, Emotion und Kultur zu reflektieren. Für den Alltag bedeutet das, dass wir mit Maschinen leben, die unsere Stimmung beeinflussen können, ohne jedoch die alleinige Kontrolle darüber zu besitzen. Von Smartphone-Apps zur Meditation bis hin zu intelligenten Möbeln, die Licht und Klang ambivalent steuern – der Markt für emotionale Technologien wächst und entwickelt sich stetig weiter. Dabei gilt es, die Grenzen und Möglichkeiten dieser „Stimmungsmaschinen“ kritisch zu betrachten und ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden zu verstehen. Zusammenfassend sind Stimmungsmaschinen faszinierende Erscheinungen an der Schnittstelle von Technik, Kultur und menschlicher Psyche.

Sie spiegeln den Wunsch wider, Kontrolle über innere Zustände zu gewinnen, und offenbaren zugleich die Komplexität dieses Unterfangens. Ob durch Musik, Architektur oder digitale Innovationen – die Suche nach dem perfekten „Mood Machine“ bleibt ein spannendes Feld, das sowohl technische als auch gesellschaftliche Fragen aufwirft und uns dazu einlädt, das Zusammenspiel von Maschine und Gefühl immer wieder neu zu erkunden.