Als die Künstliche Intelligenz (KI) in den vergangenen Jahren vermehrt Einzug in Unternehmen und den Arbeitsalltag vieler Menschen hielt, waren die Erwartungen hoch. Viele hofften auf eine Zukunft, in der repetitive Aufgaben automatisiert werden, in der der Stress nachlässt und kreative Freiräume wachsen. Doch die Realität sieht häufig anders aus: Trotz oder gerade wegen der KI-Technologien fühlen sich viele Arbeitnehmer heute überfordert, frustriert und zunehmend ersetzbar. Die scheinbaren Vorteile haben sich teils als Illusion entpuppt, die Schattenseiten dominieren oft den Alltag – insbesondere in den sogenannten Wissensberufen. Dieser Text beschäftigt sich mit den Gründen, warum KI unseren Alltag nicht unbedingt leichter macht, sondern im Gegenteil manche Aspekte erschwert und die Arbeitswelt komplexer und angespannter gestaltet.

Ein zentraler Punkt ist die Rolle der KI als Ersatz, nicht nur als Unterstützung. Während viele Menschen früher eine klar definierte Funktion in ihrem Beruf hatten und darauf vertrauen konnten, dass ihre Aufgabe wertgeschätzt und benötigt wird, ist dies heute häufig nicht mehr der Fall. KI-Systeme können immer mehr Tätigkeiten übernehmen, die früher menschliches Know-how voraussetzten – angefangen von Textgenerierung über Design bis hin zur Programmierung. Dabei sind die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz nicht immer perfekt oder sogar fehlerhaft, doch für das Management reichen sie oft aus, um Mitarbeiter teilweise zu ersetzen oder deren Aufgaben zu zerschneiden und zu delegieren. Das bedeutet für viele Beschäftigte eine dauerhafte Unsicherheit, denn die eigene Rolle wird nach und nach auseinandergerissen und durch Algorithmen ergänzt oder substituiert.

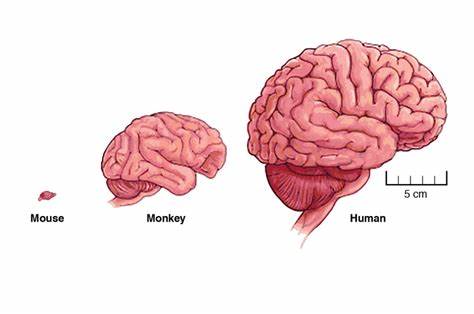

Die Belastung steigt, da der Mensch zum Überwacher der KI wird, um Fehler zu korrigieren oder „Halluzinationen“ der Maschine auszugleichen. So entsteht die paradoxe Situation, dass der Job nicht komplett wegfällt, aber die Verantwortung und der Arbeitsaufwand zunehmen – und das ohne entsprechende Anerkennung oder Bezahlung. Auch die Dynamik im Management hat sich durch die Einführung von KI verändert – leider nicht unbedingt zum Vorteil der Mitarbeiter. Viele Führungskräfte interpretierten die neuen Technologien als Werkzeug, mit dem sie effizienter und „smarter“ agieren können, während sie tatsächlich oft nur als Vorwand dienen, um Budgets zu kürzen, Teams umzustrukturieren oder strategische Neuausrichtungen vorzunehmen, die in der Konsequenz meist Personalabbau bedeuten. Die dadurch entstehende Verunsicherung und Überforderung auf allen Ebenen verstärken die Drucksituationen.

Führungskräfte fühlen sich durch den Hype um KI befähigt, Entscheidungen zu treffen, ohne vollständig zu verstehen, wie die zugrundeliegenden Systeme funktionieren. Diese Mischung aus Überheblichkeit und Unwissenheit macht sie teils unberechenbar – was sich negativ auf die Arbeitskultur und das Betriebsklima auswirkt. Mitarbeiter erleben weniger Unterstützung, more Fluktuation und häufig zunehmende Spannungen im Berufsalltag. Ein weiterer Faktor, der die Situation verschärft, ist der wachsende Wettbewerb, der durch KI-Technologien belebt wird. Früher war die Konkurrenz meist lokal und greifbar – der Kollege aus der Nachbarabteilung oder eine begrenzte Anzahl externer Dienstleister.

Heute sind Arbeitnehmer doch globalen Kräften ausgesetzt, die mit Hilfe von KI und moderner Kommunikationstechnologie zu jeder Zeit an jedem Ort arbeiten können. Insbesondere Freelancer, die per ChatGPT- oder ähnlichen KI-Tools unterstützt werden, können oft Aufgaben zu günstigeren Preisen erledigen und schneller liefern. Das Ergebnis: Die Konkurrenz wächst unüberschaubar, was den Druck auf einzelne Mitarbeiter enorm erhöht. Gleichzeitig wird von den Beschäftigten erwartet, sie sollten trotz dieses Wettbewerbs nicht nur die gleichen Ergebnisse liefern, sondern diese zudem regelmäßig schneller und in besserer Qualität abliefern – und das alles ohne eine entsprechende Anpassung von Gehältern oder Arbeitszeiten. Damit wird die ohnehin angespannte Situation auf vielen Ebenen eskaliert.

Die Arbeit durch KI wird also nicht weniger, sondern mehr. Das Versprechen von mehr Kreativität und weniger monotonen Tätigkeiten hat sich nicht eingelöst. Stattdessen werden die Aufgaben komplexer und umfangreicher. Die Erwartung an die Mitarbeitenden wächst, während der Pool aus Kollegen schrumpft. Dadurch verschlechtert sich die Work-Life-Balance vieler Menschen dramatisch.

Man arbeitet paradox genug nicht nur an den gewohnten Aufgaben, sondern übernimmt dank KI-Unterstützung auch koordinierende und korrigierende Funktionen, die früher auf teamübergreifende Zuständigkeiten verteilt waren. Die Folge ist oft das Gefühl, sich in einem Hamsterrad zu befinden, das sich immer schneller dreht, aber keinen echten Ausweg bietet. Die psychischen Belastungen steigen, und die Reaktionen reichen von Burnout bis zu einer verstärkten Resignation. Nicht zuletzt spielt dabei auch die kulturelle Dimension eine Rolle. Viele Plattformen, vor allem soziale Netzwerke wie LinkedIn, preisen KI-Technologien als unverzichtbaren Fortschritt und Erfolgsfaktor an.

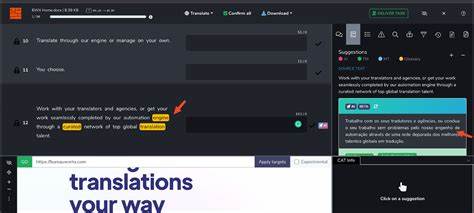

Dieser Hype sorgt für eine Art öffentliches Zwangspositiv, in dem Menschen sich kaum trauen, offen über die Herausforderungen und negativen Erfahrungen mit KI zu sprechen. Kritik wird oftmals als rückständig oder resistent gegen Innovation bewertet. Arbeitnehmer müssen so eine Art Maske tragen, die Begeisterung für KI vorspielt, während sie innerlich mit Überforderung und Jobängsten kämpfen. Das beeinträchtigt die offene Kommunikation in Teams, belastet die Unternehmenskultur und verstärkt das Gefühl von Isolation und Frustration bei vielen Einzelnen. Zudem ist die Überwachung am Arbeitsplatz durch KI-gestützte Tools zunehmend allgegenwärtig – von der Analyse von Arbeitszeitdaten bis hin zu in Echtzeit nachverfolgten Kommunikationsverläufen.

Die Privatsphäre leidet, und die Sorgen um eine Überwachungsgesellschaft wachsen. All diese Faktoren zusammengenommen führen zu einem Gesamtbild, in dem KI nicht das erhoffte Allheilmittel für eine bessere Arbeitswelt darstellt. Stattdessen zeigt sich, dass der Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz vielfach als Beschleuniger von bestehenden Problemen wirkt. Stress, Überforderung und Unsicherheit werden verstärkt, statt entschärft. Auch wenn KI sicherlich in vielen Bereichen Potenzial hat, bleibt festzuhalten, dass die Einführung solcher Technologien nicht automatisch zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt.