Indizes gehören zu den wichtigsten Werkzeugen in Datenbanksystemen wie PostgreSQL, um die Performance von Abfragen entscheidend zu verbessern. Doch die Frage, welche Indizes automatisch vorgeschlagen werden können, um Abfragen zu optimieren, ist komplex und schwierig zu beantworten. Die Vorstellung, dass Software oder Tools einfach per Knopfdruck den perfekten Index vorschlagen können, klingt verlockend, doch in der Realität ist es weit komplizierter. In der Praxis hängt die optimale Indexwahl von zahlreichen Faktoren ab, die oft nur im Kontext der spezifischen Daten und Abfragen zu verstehen sind. Ein wesentlicher Grund, warum es schwierig ist, automatisch sinnvolle Indexempfehlungen zu geben, liegt in der Vielfalt der möglichen Kombinationen und der Dynamik der Abfragen und Daten.

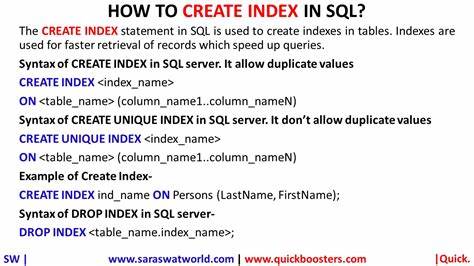

Bereits bei einer Tabelle mit nur wenigen Spalten ergeben sich zahlreiche mögliche Indizes, wenn man unterschiedliche Spaltenkombinationen betrachtet – angefangen von einzelnen Spalten bis hin zu komplexen Mehrspaltenindizes. Die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten steigt exponentiell, insbesondere wenn auch partiell indexierte Varianten mit WHERE-Klauseln berücksichtigt werden. Dadurch entstehen hunderte oder sogar tausende Optionen, sodass eine einfache Pauschalempfehlung schnell unübersichtlich wird. Doch die reine Anzahl möglicher Indizes ist nur die halbe Wahrheit. Der entscheidendere Faktor ist das Verständnis der sogenannten Selektivität der einzelnen Spalten und Bedingungen.

Selektivität beschreibt, wie viele Datensätze durch eine Bedingung tatsächlich ausgewählt werden. Je höher die Selektivität, desto besser eignet sich diese Bedingung für einen Index, weil er effizient viele unwichtige Reihen ausschließen kann. Wenn zum Beispiel eine Bedingung wie "a = 12" nur sehr wenige Datensätze trifft, ist ein Index auf der Spalte "a" sinnvoll. Trifft die Bedingung dagegen auf 20 oder gar 95 Prozent der Datensätze zu, bringt ein Index häufig wenig. Die Herausforderung besteht darin, dass diese Selektivität nicht nur für einzelne Spalten, sondern auch für Kombinationen von Bedingungen variiert.

Eine Kombination aus zwei oder drei Spalten kann in der Praxis eine ganz andere Selektivität aufweisen als die Summe der einzelnen Bedingungen, was die Konstruktion optimaler Indizes nochmals erschwert. So kann eine einfache Analyse der Verteilung einzelner Spaltenwerte nicht ausreichen, um fundierte Empfehlungen abzugeben. Außerdem muss bei der Empfehlung von Indizes auch berücksichtigt werden, welche Operatoren in den Abfragen verwendet werden. Beispielsweise verhält sich die Indizierung bei Gleichheitsbedingungen oder Ungleichheitsoperatoren unterschiedlich – und deren Reihenfolge innerhalb eines zusammengesetzten Indexes spielt eine wichtige Rolle. Insbesondere bei Ungleichheitsoperatoren ist bekannt, dass diese in der Mitte eines Indexes eher ineffizient sind, da Indizes danach häufig nicht mehr alle Spalten optimal abdecken können.

Daher sind einfache automatische Tools, die rein auf Statistiken basieren, oft nicht in der Lage, solch feine Nuancen zu berücksichtigen. Ein weiterer Faktor, der häufig übersehen wird, ist das Nutzungsverhalten der Abfragen. Manche Bedingungen treten fast immer zusammen auf, andere nur sporadisch. Wenn eine bestimmte Bedingung fast in jeder Abfrage enthalten ist, kann es sinnvoll sein, diese Spalte in eine WHERE-Klausel eines partiellen Indexes aufzunehmen, damit der Index kleiner und schneller bleibt. Dies wiederum erfordert ein tiefes Verständnis der Nutzungsprofile, das automatisch schwer zu erfassen ist.

Das Problem verschärft sich, wenn Datensätze sehr unterschiedlich verteilt sind – beispielsweise wenn eine Spalte viele unterschiedliche Werte enthält, eine andere aber fast immer denselben Wert. Ein Index auf die letztere Spalte bietet oft nichts, weil kaum eine Selektion stattfindet. Ein automatisches System muss also nicht nur die Häufigkeiten, sondern auch die Verteilung der Werte kennen und bewerten. Neben der technischen Herausforderung gibt es auch den praktischen Aspekt, dass Indizes Speicherplatz und Wartungsaufwand kosten. Indizes müssen bei Datenänderungen aktualisiert werden, was Schreiboperationen verlangsamen kann.

Ein zu aggressives Anlegen vieler Indizes kann daher langfristig die Systemperformance verschlechtern. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Abfrageperformance kurzfristig zu optimieren, sondern auch die Gesamtsystembalance im Blick zu behalten – ein Aspekt, den automatische Vorschläge oft nicht angemessen berücksichtigen. Tools wie pganalyze Index Advisor oder ähnliche Lösungen bieten erste Ansätze für automatische Empfehlungen, doch ihre Vorschläge sind häufig nicht optimal. Beispielsweise kann es vorkommen, dass Indizes vorgeschlagen werden, bei denen Ungleichheitsoperatoren in der Mitte stehen oder die Reihenfolge der Spalten nicht zur tatsächlichen Abfrage passt. Solche Empfehlungen können die Performance sogar verschlechtern, wenn sie ungeprüft übernommen werden.

Daher ist es essenziell, Empfehlungen kritisch zu hinterfragen und mit konkreten Tests wie EXPLAIN ANALYZE abzusichern. Das Problem kann man auch als ein Datenbeziehungs- und Abfragesemantik-Problem verstehen. Ohne Wissen, welche Abfragen in welcher Häufigkeit mit welchen Filterbedingungen ausgeführt werden, sind Vorschläge schlicht unvollständig. Nur wenn man statistische Daten über Abfrageprofile, Datenverteilungen und Zugriffsverhalten kombiniert, kann man auf lange Sicht gute Empfehlungen ableiten. Das bedeutet Aufwand für die Sammlung, Analyse und Interpretation der Daten, der oft intern im Unternehmen stattfindet und sich nicht einfach automatisieren lässt.

Praktisch zeigt sich, dass der Weg zu optimalen Indizes über iterative Tests führt. Datenbankentwickler müssen unterschiedliche Indizes anlegen, die Ausführungspläne mit EXPLAIN ANALYZE analysieren und die Abfragezeiten vergleichen. Das ist ein explorativer Prozess, den eine rein mechanische Empfehlung nicht ersetzen kann. Gerade auch die Frage, ob ein Teilindex mit einer WHERE-Klausel sinnvoll ist, ergibt sich erst über Verständnis der Abfragehäufigkeit und Datenverteilung. Zusammenfassend ist es schwierig, automatisch passende Indizes vorzuschlagen, weil: Es sehr viele mögliche Indexkombinationen gibt, ohne den Kontext zu kennen selektive und häufige Bedingungen nicht erkannt werden, Unterschiede in Operatorarten und Reihenfolge der Spalten im Index große Auswirkungen haben, das Nutzungsverhalten berücksichtigt werden muss, die Performance einer Indexlösung sowohl Vor- als auch Nachteile hat und nur durch iterative Tests zwischen verschiedenen Varianten das optimale Ergebnis erreicht werden kann.

Auch wenn die Weiterentwicklung von Tools und Algorithmen im Bereich der automatischen Indexberatung fortschreitet, ist derzeit noch keine vollumfängliche und sichere Lösung für alle Anwendungsfälle verfügbar. Datenbankexperten sind deshalb weiterhin gefordert, mit ihrem Know-how und praktischer Erfahrung Indexstrategien zu entwickeln, die die individuellen Bedürfnisse der Anwendungen bestmöglich abdecken. Wer als Einsteiger im Umgang mit Datenbanken steht, sollte sich vor automatischen Empfehlungen hüten und stattdessen Grundlagen wie den Einfluss von Operatoren, die Bedeutung der Selektivität und die Rolle von partiellen Indizes verstehen. Erst mit diesem Wissen lässt sich gezielt experimentieren, um den eigenen Datenbankinstanzen langfristig zur maximalen Effizienz zu verhelfen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, vorhandene Tools als Hilfestellung zu nutzen, aber immer mit kritischem Blick und nicht als alleinige Entscheidungsquelle.

Nur so ist eine nachhaltige Optimierung möglich, die auf dem tatsächlichen Nutzungsverhalten basiert und nicht auf theoretischen Annahmen. Die Zukunft könnte in noch intelligenteren Systemen liegen, die maschinelles Lernen kombinieren, um aus historischen Abfrage- und Nutzungsdaten bessere Vorschläge zu berechnen. Trotzdem wird menschliches Fachwissen und die Betrachtung der individuellen Anwendungskontexte auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die automatische Indexempfehlung bleibt somit eine anspruchsvolle Herausforderung, bei der mehrere Faktoren zusammenwirken und die auf Basis eines einfachen Knopfdrucks heute noch nicht vollständig lösbar ist.