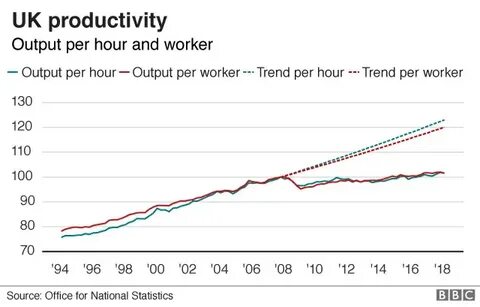

Seit Jahren diskutieren Ökonomen, Politiker und Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft über das sogenannte „Produktivitätsrätsel“ im Vereinigten Königreich. Dabei wird oftmals behauptet, dass die Produktivität des Landes seit der Finanzkrise 2008 unerklärlicherweise stagniert. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieses vermeintliche Rätsel als Fehleinschätzung oder Missverständnis der ökonomischen Lage und der zugrunde liegenden Daten. Das Vereinigte Königreich hat kein tatsächliches Produktivitätsproblem, sondern eine komplexe Kombination von Faktoren, die das Bild verzerren und erklären, warum das Wachstum nicht den erwarteten Mustern folgt.Ein wichtiger Aspekt, der häufig übersehen wird, ist die Methodik, mit der Produktivität gemessen wird.

Produktivität wird üblicherweise als Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Beschäftigten oder pro Arbeitsstunde definiert. Die reinen Zahlen können von kurzfristigen Schwankungen, strukturellen Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und auch von externen Schocks beeinflusst werden. Im Fall des Vereinigten Königreichs spielen dabei mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen hat die Finanzkrise dazu geführt, dass Unternehmen zunächst zurückhaltend investierten und ihre Arbeitskräfte produktiver einsetzten, was dem Produktivitätswachstum zeitweise eine Illusion von Stabilität verlieh. Zum anderen sind bestimmte Branchen mit niedriger Produktivität, etwa der Dienstleistungssektor, gewachsen, was die Durchschnittswerte verzerrt.

Außerdem ist zu beachten, dass sich die Produktivitätswachstumsraten in anderen entwickelten Ländern ähnlich verhalten. Die Verlangsamung der Produktivitätssteigerung ist ein globales Phänomen und kein rein britisches Problem. Technologische Innovationen benötigen häufig eine längere Eingewöhnungsphase, bis sie zu spürbaren Produktivitätsgewinnen führen. Die Einführung neuer Technologien und digitaler Verfahren, die Arbeitsabläufe effizienter machen, verläuft zudem in verschiedenen Branchen unterschiedlich schnell. Branchen mit hoher Innovationsrate tragen stärker zum Produktivitätswachstum bei als traditionelle oder stark regulierte Bereiche.

Der strukturwandel innerhalb der britischen Wirtschaft ist deshalb ein wichtiger Faktor. So haben sich Dienstleistungs- und Wissensbranchen ausgeweitet, die naturgemäß andere Produktivitätsmuster aufweisen als zum Beispiel die produzierende Industrie.Ein weiterer Aspekt, der oft unzureichend berücksichtigt wird, ist die demografische Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Mit einer alternden Bevölkerung steigt der Anteil älterer Beschäftigter, die möglicherweise weniger Stunden arbeiten oder in anderen Jobs tätig sind als jüngere Arbeitnehmer. Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung, Teilzeitarbeit und beruflicher Mobilität beeinflussen ebenfalls die Produktivitätsstatistiken.

Darüber hinaus spielt die Hochschulbildung und Qualifizierung der Arbeitskräfte eine entscheidende Rolle. Zwar steigt die Zahl der hochqualifizierten Beschäftigten, allerdings wirken sich Qualifikationsunterschiede und Weiterbildungsmöglichkeiten unterschiedlich auf die Produktivität aus. Investitionen in Humankapital sind somit genauso wichtig wie in physisches Kapital.Auch die politischen Rahmenbedingungen und Investitionsbereitschaft beeinflussen die Produktivität maßgeblich. Unsicherheiten durch Brexit-Verhandlungen, regulatorische Änderungen und wirtschaftspolitische Risiken hemmen Investitionen in Forschung, Infrastruktur und Innovationen.

Die Produktivität kann dadurch kurzfristig gedrückt werden, während Unternehmen auf stabile Rahmenbedingungen warten. Gleichzeitig haben einige Regionen des Vereinigten Königreichs strukturelle Herausforderungen wie geringere Infrastrukturqualität, niedrigere Bildungsstandards oder wenig wirtschaftliche Diversifizierung. Diese regionalen Unterschiede wirken sich auf die nationalen Durchschnittswerte aus und geben ein Bild, das nicht in allen Teilen des Landes gleichermaßen zutrifft.Schließlich ist die Art und Weise, wie wirtschaftliche Aktivitäten in der modernen Zeit gemessen werden, nicht immer adäquat. Digitale Dienstleistungen, Plattformökonomien und neue Geschäftsmodelle werden in den klassischen Produktivitätsstatistiken nicht immer korrekt abgebildet.

Der Wert von Verbesserungen in Qualität und Kundenservice spiegelt sich nur begrenzt in den statistischen Kennzahlen wider. Zudem können Innovationen, die alltägliche Prozesse erleichtern, indirekte, aber bedeutende Auswirkungen haben, die sich erst langfristig in der Produktivität zeigen. Daraus folgt, dass die traditionellen Kennzahlen für Produktivität lediglich einen Teil der Realität erfassen.Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Vereinigte Königreich kein Produktivitätsrätsel im engeren Sinne besitzt. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von ökonomischen, gesellschaftlichen und technologischen Faktoren, die das Bild der Produktivität prägen.

Verständnis für die zugrunde liegenden Mechanismen hilft, falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden und gezielte Maßnahmen zu entwickeln. Ein Fokus auf qualitative Verbesserungen, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen und Bildungspolitik wird mittelfristig dazu führen, dass das Produktivitätswachstum wieder an Fahrt gewinnt. Die Debatte sollte daher nicht auf der vermeintlichen Stagnation beruhen, sondern auf einem tiefgehenden Verständnis der wirtschaftlichen Dynamik, die viele Nuancen beinhaltet.