Blitzscaling ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Welt der Start-ups und der Unternehmensgründung stammt. Er beschreibt eine aggressive Wachstumsmethode, bei der Organisationen mit extrem hoher Geschwindigkeit skalieren, um Marktanteile zu erobern und Wettbewerber auszuschalten. Während Blitzscaling im Silicon Valley oft als Erfolgsrezept für Technologieunternehmen gefeiert wird, gewinnt die Anwendung dieser Strategie im politischen Kontext eine bedrohliche Dimension – vor allem wenn autoritäre Regierungen oder Regimente versuchen, sich diese Methoden anzueignen, um demokratische Kontrollmechanismen zu umgehen und Macht rasch zu konsolidieren. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Verwaltung digitaler Systeme und der Algorithmisierung staatlicher Prozesse geben Anlass zur Sorge, denn die Prinzipien des Blitzscaling passen in erschreckender Weise zu den Bedürfnissen von Tyrannien und autokratischen Regimen. Im Kern steht beim Blitzscaling der Fokus auf Geschwindigkeit und Größe.

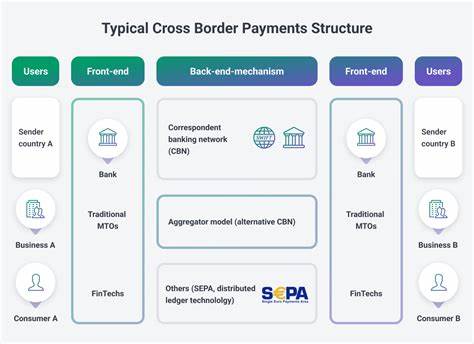

In der Start-up-Welt bedeutet das, so schnell wie möglich zu wachsen, Fehler in Kauf zu nehmen und Nachteile durch mangelnde Effizienz zu akzeptieren, solange dadurch eine dominante Marktposition erreicht werden kann. Für autoritäre Regierungen übersetzt sich dieses Prinzip in den schnellen und oft unkontrollierten Ausbau digitaler Überwachungssysteme, zentralisierter Datenbanken sowie automatisierter Entscheidungsprozesse, die Menschenrechte und rechtliche Standards ignorieren und durchdringen können. Ein besonders brisantes Beispiel ist die Übertragung von Silicon-Valley-Methoden der schnellen, datengetriebenen Skalierung auf Behörden, die mit Grenzschutz, Immigration oder Polizeiarbeit betraut sind. Insbesondere Initiativen wie die umstrittene Organisation DOGE (ein Akronym, das sinngemäß für ein Projekt zur schnellen staatlichen Transformation steht) demonstrieren, wie das Streben nach Tempo und Größe eine bedrohliche Kraft entfalten kann. Mit einer kleinen, elitären Gruppe von Entscheidungen, die durch algorithmische Datenverarbeitung unterstützt werden, wird versucht, staatliche Strukturen in kürzester Zeit umzukrempeln – oft zu Lasten von rechtsstaatlichen Verfahren, individueller Rechtssicherheit und Mühe demokratischer Kontrolle.

Die zugrunde liegenden Herausforderungen sind vielfältig. Einerseits begründet Blitzscaling seine Daseinsberechtigung damit, dass in Krisensituationen schnelles Handeln essenziell ist, etwa bei einer raschen Impfstoffentwicklung oder der Bekämpfung globaler Bedrohungen. Solche Fälle rechtfertigen die schnelle Skalierung trotz vorhandener Fehler. Andererseits zeigt die politische Anwendung von Blitzscaling, dass die Methode auch dazu missbraucht werden kann, um Widerstand zu ersticken, Prozesse zu vereinfachen, die eigentlich komplexe juristische oder menschliche Urteile erfordern, und letztlich unkontrollierbare Machtansprüche zu verfestigen. Das größte Risiko dabei besteht in der Entmenschlichung von Verwaltungsabläufen.

Silicon-Valley-Start-ups, die mittels blitzskalierender Algorithmen Menschen als leicht austauschbare Ressourcen betrachten, übertragen dieses Modell auf staatliche Verantwortungsbereiche. Arbeitskräfte werden durch automatisierte Systeme bewertet, kontrolliert und bei Abweichungen ohne echten menschlichen Dialog entfernt. Die Beispielgeschichte von Amazon Flex fasst solche Probleme gut zusammen: Die Fahrer werden von Algorithmen überwacht, die zwar Daten in Echtzeit verarbeiten, aber wenig Rücksicht auf individuelle Herausforderungen oder soziale Umstände nehmen. Die Folge sind oft ungerechte Entscheidungen, die harte Auswirkungen auf die Betroffenen haben – im staatlichen Kontext trifft dies auf die genaueren staatlichen Maßnahmen zu, die die Existenzen ganzer Bevölkerungsgruppen beeinflussen. Darüber hinaus verstärkt Blitzscaling die bestehende Anfeindung gegenüber Regulierungen und demokratischen Kontrollen.

Digitalisierung und algorithmische Verwaltung gedeihen am besten, wenn sie ohne externe Einschränkungen wachsen können. Für viele in der Start-up-Welt gelten Gesetze, Arbeitsschutzregelungen oder bürokratische Auflagen als Hindernisse für das schnelle Wachstum. Überträgt man diese Haltung auf Regierungen oder Behörden, entsteht eine gefährliche Dynamik: Die Aushöhlung von Checks and Balances, die Abschaffung von Regeln, die eigentlich zur Sicherstellung von Fairness und Rechtsstaatlichkeit eingeführt wurden, und die Bevorzugung einer möglichst effizienten, aber nicht zwingend gerechten Handhabung staatlicher Aufgaben. Vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen wird besonders die Rolle von Unternehmen wie Palantir kritisch diskutiert. Palantir liefert Softwarelösungen, die Daten aus verschiedensten Quellen zusammenführen und sie mit Algorithmen auswerten, um Behörden etwa bei der Strafverfolgung oder bei Einwanderungsbehörden zu unterstützen.

Während das Unternehmen offiziell betont, Transparenz und rechtsstaatliche Prinzipien zu fördern, zeigen interne Berichte und Beobachtungen, dass solche Systeme zunehmend für Massenüberwachung, Deportationen und die Kontrolle marginalisierter Gruppen eingesetzt werden. Der Fokus liegt klar auf der Skalierung und Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse, die jedoch Menschenrechte oft gefährden. Die Gefahr besteht nicht nur in technisch fehlerhaften oder unfairen Entscheidungen, sondern in einer systematischen Umgestaltung staatlicher Machtverhältnisse hin zu einer autoritären Architektur, in der demokratische Kontrolle und individuelle Rechte zurückgedrängt werden. Wenn das Ziel eine möglichst rasche Umsetzung von Maßnahmen auf Kosten der Due Process-Grundsätze ist, verändert dies den Charakter von Regierungen in Grundzügen. Silicon Valley selbst ist sich der Problematik zum Teil bewusst.

So haben prominente Persönlichkeiten wie Reid Hoffman, Mitautor des Standardwerks „Blitzscaling“, öffentlich darauf hingewiesen, dass Geschäftsmodelle und die Funktionsweise von Regierungen grundlegend unterschiedlich sind und dass Fehler, die in Unternehmen toleriert werden, im Staatsapparat katastrophale Folgen haben können. Paul Graham von Y Combinator warnte vorentwickelten Mainstream-Technologien, die zum Aufbau von „Polizeistaatsinfrastrukturen“ beitragen könnten, und rief Programmierer dazu auf, sich nicht an solchen Projekten zu beteiligen. Trotz dieser kritischen Stimmen fehlt bisher eine klare und umfangreiche Debatte innerhalb der Tech- und Startup-Szene darüber, wo die Grenzen von Blitzscaling liegen sollten, insbesondere im Verhältnis zu staatlicher Macht und demokratisch legitimierten Prozessen. Die Herausforderung besteht darin, Skalierungspotenziale zu nutzen, ohne grundlegende Menschenrechte, Kontrollen und die Einhaltung von Recht und Moral zu opfern. Ein weiterer Aspekt der Problematik liegt im Umgang mit Daten selbst.

Algorithmen sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren. Doch Datensätze sind niemals neutral oder vollständig. Sie spiegeln immer soziale, ökonomische und politische Realitäten wider, aber auch Vorurteile, Verzerrungen und Lücken. In blitzskalierenden Systemen wird oft die Notwendigkeit ignoriert, Datenkontexte zu verstehen oder die Grenzen algorithmischer Entscheidungen zu berücksichtigen. Daraus resultieren Fehlentscheidungen, die schwerwiegende Folgen für einzelne Menschen haben können – sei es eine falsche Deaktivierung eines Lieferfahrers oder die willkürliche Festsetzung einer Person für eine Deportation ohne ordnungsgemäßes Verfahren.

Zudem skaliert die Reduktion komplexer menschlicher Sachverhalte auf algorithmische Bewertungen das Potenzial von Fehlurteilen und Ungerechtigkeiten in einer Weise, die mit herkömmlichen bürokratischen Verfahren nicht vergleichbar ist. Wo vorher eine gewisse Flexibilität und menschliche Urteilskraft eingesetzt werden konnte, dominieren heute oft starre digitale Bewertungen, die im Zweifel gegen die Betroffenen entscheiden – nicht selten ohne ausreichende Möglichkeit der Gegenwehr. Die klassische Haltung von Start-ups, Menschen vorrangig als Ressourcen oder Wachstumshemmnisse zu betrachten, übersetzt sich somit in eine Politik, die individuelle Rechte zugunsten angeblicher Effizienz und Skalierbarkeit ignoriert. Die systematische Reduzierung von menschlicher Aufsicht, das Minimieren von Fehlerkorrekturen aufgrund hoher Kosten und die gezielte Umgehung von Verantwortlichkeiten können leicht in eine technokratische Form der Herrschaft münden, die wenig Platz für demokratische Mitbestimmung lässt. Ein weiteres erschreckendes Element ist die „first-scaler advantage“-Strategie.

Wer am schnellsten groß wird, etabliert oft seine Regeln für alle anderen. Im politischen Bereich bedeutet dies, dass der erste Akteur, der effektive Massenüberwachung und automatisierte Verwaltung einführt, ein Monopol auf Daten, Kontrolle und Macht gewinnt, gegen das kaum ein demokratischer Widerstand aufkommen kann. Andere politische Akteure oder zivilgesellschaftliche Kräfte befinden sich permanent im Rückstand und haben kaum Chance, Gegenstrategien rechtzeitig zu entwickeln. Daraus folgt eine wichtige Frage für Gesellschaften und Demokratien: Wie kann man Blitzscaling-Techniken dort einsetzen, wo sie sozialen Nutzen bringen, ohne die Gefahr autoritärer Systeme zu erhöhen? Eine Antwort liegt in einer stärkeren Regulierung der Digitalisierung staatlicher Institutionen, in der Einführung verbindlicher Transparenzvorgaben und in Mechanismen der Rechenschaftspflicht. Es bedarf eines gesellschaftlichen Bewusstseins darüber, wann Geschwindigkeit und Effizienz unmittelbar durch Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und demokratische Werte begrenzt werden müssen.

Zukünftige technologische Entwicklungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, werden diese Balance noch weiter herausfordern. Je mächtiger und autonomer Algorithmen werden, desto dringlicher wird die Notwendigkeit, ihre Anwendung im öffentlichen Sektor streng zu kontrollieren und ethisch zu hinterfragen. Die Vorstellung, dass „andersartige“ Risiken in der Verwaltungslösung auch mal hingenommen werden müssten, ist in politischen Zusammenhängen nicht akzeptabel, wenn sie Menschenleben oder fundamentale Rechte betreffen. Abschließend lässt sich festhalten, dass Blitzscaling im Unternehmenskontext ein bewährtes Mittel sein kann, um Innovationen schnell voranzutreiben. Sobald jedoch die Prinzipien schneller, datengetriebener Skalierung auf politische Machtstrukturen übertragen und dabei demokratische Normen missachtet werden, entsteht ein toxisches Gemisch aus Ungerechtigkeit, Kontrollverlust und potenzieller Tyrannei.

Demokratische Gesellschaften stehen vor der Herausforderung, klare Grenzen zu ziehen und zugleich innovative Technologien verantwortungsvoll zu integrieren. Nur so kann vermieden werden, dass die Werkzeuge des Fortschritts zu Mitteln der Unterdrückung werden.