In den letzten Jahren hat die Technologie der selbstfahrenden Autos immense Fortschritte gemacht. Von den ersten Prototypen bis hin zu fortgeschrittenen Modellversionen, die bereits auf unseren Straßen zu sehen sind, ist die Vision vom autonomen Fahren näher gerückt. Doch die zentrale Frage bleibt: Werden wir jemals in der Lage sein, diesen Fahrzeugen wirklich zu vertrauen? Ein Blick auf die bisherigen Entwicklungen offenbart sowohl die Potenziale als auch die Herausforderungen. Selbstfahrende Autos könnten schließlich dazu beitragen, die Verkehrssicherheit erheblich zu verbessern. Laut Experten sind mehr als 90 Prozent der Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen.

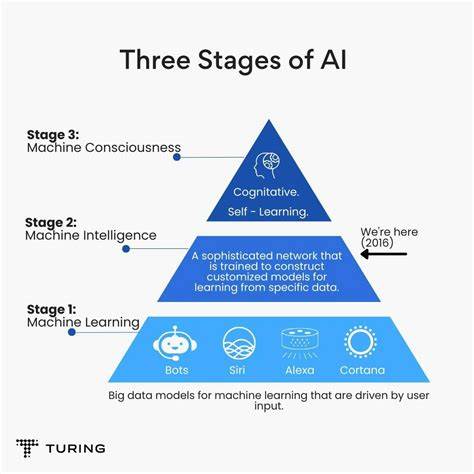

Das bedeutet, dass durch den Einsatz von Hochtechnologie und künstlicher Intelligenz viele dieser Unfälle vermieden werden könnten. In einer Welt, in der autonome Fahrzeuge nicht nur Realität, sondern auch die Norm sind, könnten wir möglicherweise in einer sichereren Umgebung leben. Doch während die Vorteile verlockend erscheinen, stehen wir auch vor einer Vielzahl von Bedenken. Ein prominentes Beispiel ist der tödliche Unfall eines Tesla-Modells im Jahr 2016, bei dem das Auto bei aktivem Autopilot nicht auf einen querenden Lastwagen reagieren konnte. Der tödliche Vorfall führte zu intensiven Diskussionen über die Sicherheitslücken und die Notwendigkeit, Fahrer über die Grenzen der Technologie aufzuklären.

Die Erkenntnisse der National Transportation Safety Board (NTSB) waren klar: Technologien wie Teslas Autopilot sind nicht die vollautomatisierten Lösungen, auf die viele Menschen möglicherweise hoffen. Sie sind Unterstützungssysteme, die den Fahrer nicht vollständig ersetzen. Das Problem könnte sich durch die steigende Verwirrung über den Unterschied zwischen Assistenzsystemen und vollautonomen Fahrzeugsystemen weiter verschärfen. Viele Fahrer sind möglicherweise geneigt zu glauben, dass sie in bestimmten Situationen einfach die Hände vom Steuer nehmen können, während sie in Wirklichkeit verantwortlich bleiben müssen. Matthew Avery, der Direktor von Thatcham Research, warnt vor dieser fatalen Fehleinschätzung.

Er erklärt, dass es entscheidend ist, klar zwischen „hands-on“ und „hands-off“ zu unterscheiden. Nur wenn diese Unterschiede deutlich gemacht werden, können die Fahrer richtig reagieren und schwere Unfälle vermeiden. Zudem wird das Vertrauen in selbstfahrende Autos nicht nur durch technische Probleme, sondern auch durch Sicherheitsbedenken erschwert. In einer Zeit, in der Autos zunehmend mit dem Internet verbunden sind, stehen sie auch im Fadenkreuz von Cyberangriffen. Sicherheitsforscher haben bereits gezeigt, dass sie in der Lage sind, die Systeme eines Fahrzeugs aus der Ferne zu manipulieren und essenzielle Funktionen wie Bremsen oder Lenkung zu übernehmen.

Kathleen Fisher, Professorin für Computersicherheit, stellt fest, dass die Automobilhersteller nicht genug wirtschaftliche Anreize haben, um ihre Produkte absolut sicher zu machen. Hochmoderne Sicherheitssysteme sind oft nicht der Verkaufsschlager, den die Hersteller anstreben. Dies könnte dazu führen, dass Verbraucher misstrauisch werden, da sie sich der möglichen Gefahren nicht sicher sind. Das Vertrauen in selbstfahrende Fahrzeuge wird auch durch ethische Überlegungen strapaziert. Angenommen, ein autonomes Auto steht vor einer unvermeidbaren Kollision.

Die Software muss entscheiden, ob sie für das Wohl der Passagiere oder des Fußgängers „programmierte“ Entscheidungen trifft. Diese Überlegungen werfen komplexe Fragen über moralische Verantwortung auf: Wer trägt die Schuld im Falle eines Unfalls? Die Automobilhersteller, die Programmierer oder das Fahrzeug selbst? Trotz der Herausforderungen gibt es Experten, die optimistisch sind. Einige argumentieren, dass die Vorteile der Technologie, insbesondere in Bezug auf die Verkehrssicherheit, die Risiken überwiegen. Chris Valasek, ein Spezialist für autonome Fahrzeuge, glaubt, dass selbstfahrende Autos dazu beitragen können, Menschen vor den Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Ermüdung oder Ablenkung durch Mobiltelefone zu schützen. Er weist darauf hin, dass diese Fahrzeugtechnologien dazu in der Lage sind, viele der menschlichen Fehler zu eliminieren, die derzeit für die meisten Verkehrsunfälle verantwortlich sind.

Darüber hinaus könnten selbstfahrende Autos auch den Verkehr in städtischen Gebieten optimieren und Staus reduzieren. Algorithmen könnten dabei helfen, die Verkehrszüge effizienter zu steuern, indem sie z.B. das Fahrverhalten an die aktuelle Verkehrslage anpassen. Dies könnte nicht nur die Reisezeiten verkürzen, sondern auch den Kraftstoffverbrauch senken und die Umweltbelastung reduzieren.

Ein weiteres Argument für die Akzeptanz selbstfahrender Autos ist die bequeme Mobilität, die sie bieten könnten. Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen könnten von der Unabhängigkeit profitieren, die ein autonomes Fahrzeug ihnen bieten würde. Anstatt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein oder auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, könnten sie in der Lage sein, selbstständig zu reisen. Abschließend lässt sich sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, selbstfahrende Fahrzeuge in unseren Alltag zu integrieren. Die fortschreitende Technologie wird zweifellos an den Punkt gelangen, an dem sie sowohl sicherer als auch benutzerfreundlicher ist.