Die weltweiten Märkte durchleben eine turbulente Phase, geprägt von Unsicherheit und starken Kursschwankungen. Viele Analysten und Ökonomen suchen nach den Gründen für diese Entwicklungen, die oft als symptomatisch für tiefere wirtschaftliche Probleme angesehen werden. Ein wesentlicher Auslöser für die aktuellen Turbulenzen ist die angekündigte Zollpolitik der Vereinigten Staaten unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die für das Jahr 2025 eine massive Erhöhung der Importzölle vorsieht. Diese sogenannte Zolllawine birgt viele Risiken und hat bereits jetzt weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslandschaft. Der Ursprung der Problematik liegt in der protektionistischen Handelspolitik, die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Trumps politische Agenda war es, amerikanische Unternehmen zu schützen und die heimische Produktion zu stärken, indem hohe Zölle auf Waren aus dem Ausland erhoben werden. Zwar zielt diese Strategie darauf ab, Handelsdefizite zu verringern und Arbeitsplätze im Inland zu sichern, doch die Wirkungen entpuppen sich als komplex und teilweise kontraproduktiv. Die geplanten Zölle für 2025 stellen einen besonders drastischen Schritt dar. Sie betreffen eine Vielzahl von Waren, angefangen bei Konsumgütern über Technologiekomponenten bis hin zu industriellen Maschinen. Unternehmen weltweit sind alarmiert, da steigende Importkosten ihre Gewinnmargen erheblich schmälern könnten.

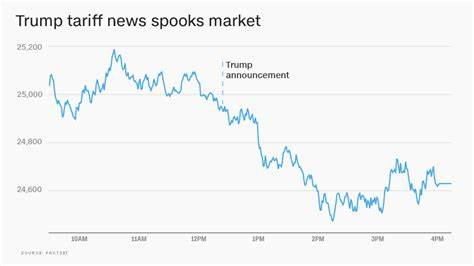

Für internationale Lieferketten bedeutet dies zusätzliche Belastungen, die sich in erhöhten Preisen für Verbraucher widerspiegeln und die Inflation anheizen können. Darüber hinaus sorgt die hohe Unsicherheit bei Investoren für Kapitalabflüsse aus den Aktienmärkten, was den Kursrückgang verstärkt. Die globale Reaktion auf diese Zollmaßnahmen ist vielfältig. Viele Länder warnen vor der Gefahr eines Handelskriegs, der weit über einzelne Zölle hinausgeht. In Asien und Europa wachsen die Sorgen um die Stabilität des Welthandels.

Regierungen und Unternehmen versuchen, alternative Bezugsquellen zu erschließen, was jedoch Zeit und Investitionen erfordert. In einigen Regionen führt die Unsicherheit zu einem Rückgang der Exportgeschäfte, was wiederum das Wirtschaftswachstum bremst. Die Folge ist ein Dominoeffekt, der sich durch verschiedene Branchen zieht und die Erholung nach globalen Krisen, wie der Pandemie, erschwert. Marktbeobachter sehen in Trumps Zollpolitik auch eine strategische Komponente. Die Maßnahme kann als Druckmittel in internationalen Verhandlungen verstanden werden, um günstigere Handelsabkommen auszuhandeln.

Jedoch ist die Kehrseite, dass konfrontative Ansätze Misstrauen schüren und langfristige Kooperationen erschweren. Gerade in Zeiten vernetzter Volkswirtschaften wirkt sich die Polarisierung der Handelspolitik negativ auf das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten aus. Ein weiterer Aspekt ist die Unsicherheit bezüglich der politischen Landschaft. Trumps angekündigte Zollpläne für 2025 werfen Fragen auf, wie stabil und konsistent die Handelspolitik der USA in den kommenden Jahren sein wird. Unternehmer und Investoren bevorzugen in der Regel Vorhersehbarkeit, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Schwankungen und abrupte Richtungswechsel führen dagegen zu Zurückhaltung und Verzögerungen bei Investitionen. Dies verschärft den wirtschaftlichen Druck und kann die Märkte zusätzlich belasten. Die Auswirkungen der Zolllawine auf die Finanzmärkte lassen sich auch in einem verstärkten Risikoappetit der Anleger beobachten. Während kurzfristig geöffnete Verkaufswellen auf Aktienwerte Druck ausüben, suchen viele Investoren vermehrt nach sicheren Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Dies führt zu einer Neubewertung von Vermögenswerten und beeinflusst wiederum Währungen und Kapitalflüsse.

Besonders Schwellenländer spüren die Folgen in Form von Kapitalabzug und Währungsvolatilität. Es ist wichtig zu betonen, dass die globalen Märkte nicht isoliert auf die Zollpolitik reagieren. Zahlreiche andere Faktoren, darunter geopolitische Spannungen, Energiepreise und technologische Umbrüche, tragen ebenfalls zur Unsicherheit bei. Doch die angekündigten Zölle wirken wie ein Katalysator, der bestehende Schwächen verstärkt und das Vertrauen der Marktteilnehmer erschüttert. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen formulieren Wirtschaftsexperten unterschiedliche Handlungsempfehlungen.

Einige plädieren für eine verstärkte internationale Kooperation, um Handelsbarrieren abzubauen und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Andere setzen auf eine Diversifizierung von Lieferketten und Investitionen in Innovationen, um sich gegen protektionistische Schocks widerstandsfähiger aufzustellen. Ungeachtet dessen bleibt die zentrale Fragestellung bestehen, wie Regierungen und Märkte die Balance zwischen nationalem Interesse und globaler Integration finden können. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angekündigten Zölle der Vereinigten Staaten für 2025 eine starke Belastungsprobe für die Weltwirtschaft darstellen. Die damit verbundene Unsicherheit hat bereits deutliche Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen und beeinträchtigt das wirtschaftliche Wachstum vieler Staaten.

Entscheidend wird sein, wie schnell und flexibel Unternehmen und politische Akteure auf diese Herausforderungen reagieren, um weitere Schäden zu minimieren. Die nächste Zeit wird zeigen, ob sich die Märkte stabilisieren können oder ob die Zolllawine einen nachhaltigen Abschwung einläutet, der die globale Wirtschaftsordnung tiefgreifend verändert.