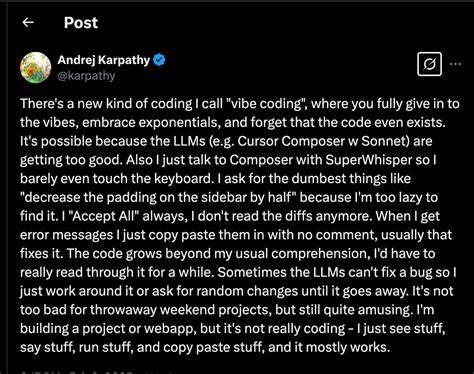

Vibe-Coding, eine Methode, bei der KI-Systeme zur schnellen Generierung von Softwarecode eingesetzt werden, gewinnt in der Technologiebranche zunehmend an Bedeutung. Gerade für Prototypen und erste Ideenentwürfe ist diese Methode verlockend, da sie die ansonsten kostspielige und zeitintensive Zusammenarbeit mit Entwicklern und Designern ersetzen oder zumindest ergänzen kann. Doch trotz der enormen Potenziale birgt Vibe-Coding auch erhebliche Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Ein verantwortungsvoller und sicherer Umgang mit KI-generiertem Code ist entscheidend, um Datenlecks, Sicherheitsmängel oder langfristige wirtschaftliche Schäden zu vermeiden. Der grundlegende Gedanke hinter Vibe-Coding besteht darin, schnell und agil Software zu produzieren, ohne zwangsläufig tiefgehendes Verständnis oder engen manuellen Eingriff.

In der Praxis bedeutet das, dass Entwickler oder Teams Aufgaben meist durch KI-gestützte Tools lösen lassen, ohne jeden Einzelaspekt des generierten Codes vollständig zu verstehen oder zu prüfen. Dies kann bei einfachen Prototypen oder Experimenten akzeptabel sein, wird allerdings problematisch, sobald die Software in produktiven Umgebungen betrieben wird. Ein Code, dessen Entstehungsgeschichte und Funktionsweise unklar sind, gleicht einer Blackbox. Dies birgt zahlreiche Gefahren, insbesondere im Umgang mit sensiblen Daten, APIs und betriebskritischen Systemen. Eine der wichtigsten Lehren aus der Analyse von durch Vibe-Coding entstandenen Codebasen ist die häufige Existenz von veralteten Abhängigkeiten, unsicheren API-Aufrufen und teilweise sogar dem unbeabsichtigten Loggen sensibler Informationen wie API-Schlüssel oder personenbezogene Daten.

Solche Fehler sind im klassischen Softwareentwicklungsprozess nicht ungewöhnlich, doch die Dimension und das Ausmaß dieser Schwachstellen sind bei automatisiert generiertem Code teilweise gravierender. Das Fehlen einer klaren Verantwortlichkeit sowie mangelndes technisches Verständnis für die Erzeugnisse der KI erschweren zudem eine zielgerichtete Fehlerbehebung und Sicherheitsanalyse. Im übertragenen Sinne lässt sich Vibe-Coding mit dem Umgang mit gefundenem Gepäck an einem Flughafen vergleichen. Niemand würde einen fremden Koffer ohne Wissen um dessen Inhalt oder Zweck mit sich auf Reisen nehmen. Gefundenes Gepäck wird gemeldet und nicht einfach übernommen, da neben harmlosen Kleidungsstücken auch illegale oder gefährliche Gegenstände darin verborgen sein könnten.

Dies ist eine treffende Metapher für den Umgang mit KI-generiertem Code: Ohne Kenntnisse über dessen Herkunft und Funktionsweise übernimmt man womöglich schwerwiegende Risiken. Auf das Thema Sicherheit und Datenschutz übertragen bedeutet das: Wer KI-Codes verwendet, der setzt sich gleichzeitig der Gefahr aus, bösartige Aktionen oder Datenpannen unbeabsichtigt zu fördern. Wichtig ist es deshalb, KI-Codes nicht als fertige Lösungen, sondern als Ausgangspunkt und Inspirationsquelle zu betrachten. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Überprüfung durch erfahrene Softwareingenieure lässt sich nicht umgehen. Experten sind in der Lage, den generierten Code auf Sicherheitslücken, Abhängigkeiten und verborgene Probleme hin zu untersuchen und zu verstehen, welche Systeme und Daten womöglich involviert sind.

Erst durch diese menschliche Verantwortung – durch das eigentliche „An-die-Hand-nehmen“ des Codes – kann Vibe-Coding wirklich wertvoll und zuverlässig eingesetzt werden. In Unternehmen sollte der Einsatz von KI-generiertem Code daher streng reguliert und immer transparent erfolgen. Es empfiehlt sich, dedizierte Richtlinien zu erstellen, die festlegen, wie mit solchen Codes umzugehen ist, wer sie prüfen darf und welche sicherheitstechnischen Maßnahmen zum Einsatz kommen. Das Verbot, KI-Systemen Zugang zu echten API-Schlüsseln oder produktiven Umgebungen zu geben, ist hierbei ein wichtiger Schritt. Die Nutzung von Containern oder isolierten Umgebungen, wie etwa Docker, bietet zusätzliche Sicherheit und begrenzt potenzielle Schäden durch kompromittierten Code.

Unternehmensressourcen wie Datenschutzbeauftragte, Sicherheitsverantwortliche und die IT-Abteilung sollten frühzeitig in den Prozess involviert werden, um Compliance, DSGVO-Vorgaben und rechtliche Anforderungen zu gewährleisten. Ein fehlendes Bewusstsein für die Risiken oder ein zu lascher Umgang mit Vibe-Coding kann im Ernstfall rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen – von Datenverlust über Sicherheitsverletzungen bis hin zu Haftungsfragen. Die Grenzen zwischen AI-assistiertem Coding und Vibe-Coding sind dabei deutlich zu ziehen. Während erstgenannte Methode meist einen menschlichen Entwickler an der Steuerung und Kontrolle hat, ist Vibe-Coding oft ein Prozess, bei dem der Entwickler nur passiv ist und sich auf die Entscheidungen der KI verlässt. Diese Unterschiede erfordern angepasste Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen.

Denn nur wo ein Mensch am Steuer sitzt, lässt sich Verantwortung übernehmen – und nur so kann Verlässlichkeit garantiert werden. Ein weiterer Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist die Qualität und Herkunft der Trainingsdaten, auf denen KI-Modelle basieren. Diese Daten stammen meist aus hunderten oder tausenden verschiedenen Quellen mit unterschiedlicher Qualität und möglicherweise auch fragwürdigen Inhalten. Das bedeutet, dass der generierte Code unbeabsichtigt problematische Praktiken, veraltete Techniken oder gar böswillige Muster enthalten kann. Die Überprüfung durch Menschen wird somit umso wichtiger, um potenzielle Fallen frühzeitig zu erkennen.

Die Einführung von unternehmensweiten Prompt-Regelungen ist ebenfalls ein wirksames Mittel, um unerwünschte oder gefährliche Ergebnisse beim Vibe-Coding zu minimieren. Dabei handelt es sich um Vorgaben, mit welchen Eingaben und Anfragen man die KI speist, um sichere und kontrollierte Ergebnisse zu erzielen. Diese Regelungen tragen dazu bei, nicht nur technische Risiken, sondern auch ethische und rechtliche Fragestellungen transparent zu adressieren. Trotz aller Bedenken darf man jedoch nicht vergessen, dass KI-generierte Code-Technologien sowohl die Produktivität steigern als auch Innovationszyklen verkürzen können. Unternehmen, die es schaffen, Vibe-Coding kontrolliert und verantwortungsvoll zu integrieren, können erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen.

Die Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit zu meistern. Das erfordert eine Mischung aus technischem Know-how, organisatorischen Maßnahmen und rechtlichem Bewusstsein. Letztendlich bietet Vibe-Coding eine neue Dimension in der Softwareentwicklung, die zahlreiche Chancen für schnelle Prototypenentwicklung und Experimentierfreude eröffnet. Doch es ist unabdingbar, klare Richtlinien zu etablieren, diese strikt einzuhalten und Mensch und Maschine in einer kontrollierten Arbeitsweise zu verbinden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die durch KI erzeugte Codewelt sicher, stabil und wertvoll bleibt.

Die Zukunft des Programmierens wird sicherlich stark von Künstlicher Intelligenz geprägt sein. Aber auch in dieser Zukunft gilt die Weisheit: Hinter jedem guten Code steht ein verantwortungsbewusster Entwickler. Vibe-Coding sollte deshalb nie als Ersatz, sondern immer als Werkzeug verstanden werden – ein kraftvolles Werkzeug, das Wissen, Sicherheit und menschliche Kontrolle benötigt, um sein wahres Potenzial auszuschöpfen.