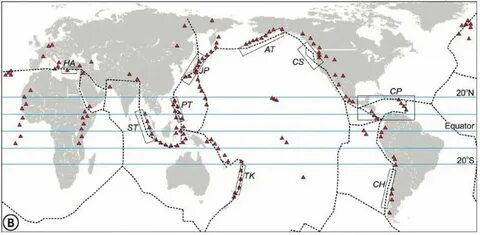

Die globale Vernetzung unseres digitalen Zeitalters ist maßgeblich von unterseeischen Telekommunikationskabeln abhängig, die mehr als 99 % des weltweiten Datenverkehrs übertragen. Sie sind die unsichtbaren Lebensadern hinter Internet, Telefonie, Finanztransaktionen und zahlreichen Diensten des Alltags. Doch gerade dort, wo diese Kabel besonders wichtig sind – in entlegenen Inselstaaten und Küstenregionen –, liegen sie oft in der Nähe seismisch und vulkanisch aktiver Gebiete, deren Naturgewalten eine erhebliche Bedrohung für diese digitale Infrastruktur darstellen können. Vulkaneruptionen, sowohl über als auch unter Wasser, haben im Laufe der Geschichte wiederholt nachweislich Schäden an diesen Kabeln verursacht, was den dringenden Bedarf an Resilienz und Vorsorge verdeutlicht. Die beiden Welten von Naturgefahren und moderner Kommunikationstechnologie überschneiden sich hier in faszinierender wie auch problematischer Weise.

Die Anfänge der unterseeischen Kabelverbindungen reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert, als mit der Verlegung des ersten transatlantischen Telegraphenkabels schnelle Kommunikation über Kontinente hinweg möglich wurde. Mit der Zeit haben technologische Fortschritte, insbesondere seit den 1990er Jahren mit der Einführung von Glasfaserkabeln, zu einer massiven Expansion und Leistungssteigerung geführt. Heute umfasst das globale Netz eine Gesamtlänge von mehr als 1,7 Millionen Kilometern Glasfaserkabel auf dem Meeresboden und trägt das Rückgrat der globalen Informationsgesellschaft. Vor allem abgelegene Inseln sind häufig vollständig auf diese Verbindungen angewiesen, um ihre Gesellschaften, Wirtschaft und Entwicklung zu vernetzen.

Der wirtschaftliche Schaden einer Unterbrechung solcher Verbindungen kann verheerend sein, wie das Beispiel der Insel Tonga nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga im Januar 2022 dramatisch bewies. Die Eruption führte zu heftigen pyroklastischen Strömen, die das einzige internationale Kabel der Nation beschädigten und Tonga für Wochen vom globalen Internet abschnitten. Damit wurde die lebenswichtige Kommunikationsverbindung inmitten einer Katastrophe zerstört, was die Verwundbarkeit solcher Systeme verdeutlicht. Die Gefahren für unterseeische Kabel durch vulkanische Aktivitäten sind vielfältig und vielfältig komplex. Zu den direkten Ursachen zählen pyroklastische Dichteflüsse, die bei Vulkaneruptionen entstehen können, wenn heiße Gesteinsmassen mit hoher Geschwindigkeit ins Meer gelangen.

Solche Ströme schleifen, verrutschen und begraben Kabel, die oft über viele Kilometer hinweg beschädigt werden. Neben den pyroklastischen Strömen spielen auch Lahare eine entscheidende Rolle – schnelle Schlamm- und Schuttströme, die oft durch schwere Regenfälle nach einer Eruption ausgelöst werden und ebenfalls Küstenbereiche und das angrenzende Meer erreichen können. Darüber hinaus gab es vielfach dokumentierte Fälle von Unterwasserrutschungen, ausgelöst durch vulkanische Aktivität oder Erdbeben, die das Sediment am Meeresboden verschieben und Kabel über weite Distanzen beeinträchtigen können. Nicht zuletzt gehören auch durch Eruptionen erzeugte Tsunamis zu den gefährlichen sekundären Phänomenen mit potenziellen Schäden für die Infrastruktur am Meeresboden. Die Ursachen einer Kabelbeschädigung sind daher meist nicht auf einen einzelnen Prozess zurückzuführen, sondern resultieren aus einem komplexen Zusammenspiel von Naturereignissen.

Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die meisten Schäden nicht unmittelbar mit dem Höhepunkt einer Eruption zusammenfallen, sondern sowohl davor als auch danach erfolgen können. Dies erschwert Vorhersagen und präventive Maßnahmen zusätzlich. Zudem zeigen Untersuchungen, dass kein klarer Schwellenwert hinsichtlich der Explosivitätsintensität (VEI) existiert, ab dem Kabelschäden sicher zu erwarten sind. Auch kleinere Eruptionen können Kabel beschädigen, während große Ereignisse nicht zwangsläufig zu solchen Schäden führen. Entscheidend scheinen vielmehr Faktoren wie der Vulkanstandort in Bezug auf die Kabeltrasse, die Morphologie des Vulkans, die Topografie des Meeresbodens sowie das Volumen und die Art der transportierten vulkanischen Materialien zu sein.

Historische Fälle illustrieren diese Zusammenhänge eindrücklich. Der Ausbruch des Krakatau-Vulkans im Jahr 1883 verursachte eine massive Katastrophe mit Tsunamis, denen Kabel im Sunda-Straße-Gebiet zum Opfer fielen. Ebenso führten die heftigen pyroklastischen Ströme der Eruption des Mount Pelée 1902 auf Martinique zu erheblichen Schäden an den damaligen Telegraphenkabeln. Jüngere Beispiele wie die Eruption des Kick ’em Jenny-Unterwasservulkans im Jahr 2015 verdeutlichen, wie Unterwasserflankeneinstürze Kabel beschädigen können, selbst wenn sie weitgehend jenseits der spektakulären Feuer- und Ascheausbrüche stattfinden. Zudem zeigen die Ereignisse an der La Soufrière auf St.

Vincent, dass sowohl die physische Zerstörung der Kabel als auch die Schäden an an Land liegenden Kabelstationen die Verbindung wesentlich beeinträchtigen können. Angesichts dieser vielfältigen Risiken stehen die Betreiber und Planer von Telekommunikationssystemen vor der Herausforderung, Infrastruktur so widerstandsfähig wie möglich zu gestalten. Die Vermeidung der Verlegung von Kabeln in unmittelbarer Nähe aktiver Vulkane ist eine erste Schutzmaßnahme, wobei dies durch geographische und wirtschaftliche Faktoren, etwa bei unverzichtbaren Verbindungen zu entlegenen Inseln, nicht immer realisierbar ist. Stattdessen setzt man auf möglichst vielfältige und redundante Netzwerkrouten, die auch bei Teilverlust einer Verbindung eine Aufrechterhaltung der Kommunikation ermöglichen. Dennoch ist gerade in der Südsee oder in der Karibik die Anzahl der internationalen Kabelverbindungen oft sehr gering, was Länder wie Tonga besonders verletzlich macht.

Bei Reparaturmaßnahmen nach vulkanbedingten Schäden entstehen erhebliche Herausforderungen. Die oftmals großflächigen Zerstörungen erfordern große Mengen an Ersatzkabeln sowie spezielle Reparaturschiffe, deren Verfügbarkeiten begrenzt sind. Die Logistik und Zeitplanung werden durch Faktoren wie abgelegene Standorte, gefährliche Umgebungen und eventuelle Sicherheitszonen rund um den Vulkan zusätzlich erschwert. Beispielhaft hierfür sind die langwierigen Reparaturarbeiten nach der Hunga-Eruption, die sich über Monate hinzogen und den Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur verzögerten. Um solche Szenarien künftig besser zu bewältigen, sind Investitionen in lokale Vorräte an Ersatzmaterial und effiziente Notfallpläne essenziell.

Ein besonders interessantes und zukunftsträchtiges Feld sind dabei die fortschrittlichen Möglichkeiten, die unterseeische Glasfaserkabel selbst als Sensoren zu nutzen. Moderne Technologien erlauben es, entlang der Fasern Umweltdaten, seismische Aktivitäten und sogar akustische Signale hochauflösend zu erfassen und damit das Monitoring von submarinen Vulkanschloten und seismischen Ereignissen zu verbessern. Diese Sensorik kann ohne Unterbrechung des Datenverkehrs eingesetzt werden und könnte entscheidend dazu beitragen, Frühwarnsysteme insbesondere für schwer überwachte und abgelegene Regionen zu etablieren. So wurden etwa während der Hunga-Eruption mithilfe von Distributed Acoustic Sensing entlang des verbliebenen Kabelabschnitts seismische Ereignisse unmittelbar am Vulkan registriert. Weiterhin gewinnen hybride Kabelsysteme, die sogenannte SMART-Kabel, an Bedeutung.

Sie integrieren mess- und monitoringspezifische Sensorik direkt in die Telekommunikationsinfrastruktur und bieten somit neben der Datenübertragung zugleich wissenschaftliche Beobachtungsmöglichkeiten. Erste Projekte dieser Art sind in vulkanisch aktiven Regionen des Pazifiks geplant. Diese duale Nutzung verspricht nicht nur eine Verbesserung der Infrastrukturresilienz, sondern allgemein eine tiefere geowissenschaftliche Erkenntnis submariner vulkanischer Prozesse. Abschließend muss betont werden, dass trotz der hohen Komplexität und der bestehenden Risiken vulkanischer Einflüsse auf die globale Netzwerkinfrastruktur die Zahl der eruptionsbedingten Kabelschäden verglichen mit anderen Ursachen noch sehr gering ist. Dennoch sind die Folgen im Einzelfall enorm und reichen von regionalen Kommunikationsausfällen bis hin zu gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Belastungen für betroffene Gemeinschaften.

In Anbetracht dessen ist eine ganzheitliche Betrachtung von geowissenschaftlichen Daten, technologischen Innovationen und infrastruktureller Planung unerlässlich, um in Zukunft die Zuverlässigkeit und Sicherheit der weltweiten unterseeischen Telekommunikationsnetze besser zu gewährleisten. Die Verbindung von Naturgefahrenforschung und Unterwasserkabelindustrie stellt dabei zugleich eine Chance dar, durch integrierte Ansätze nachhaltige Lösungen für Herausforderungen in diesen mehrfach exponierten und sensiblen Umgebungen zu schaffen. So wird die Sicherheit und Stabilität von lebenswichtigen Kommunikationstechnologien nicht nur verbessert, sondern auch der wissenschaftliche Blick auf submarine vulkanische Vorgänge erweitert, was wiederum zu besserer Vorhersage und Risikominderung beiträgt. Die bevorstehenden technologischen Entwicklungen und die intensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik könnten somit einen Wendepunkt markieren, der die globale digitale Infrastruktur fit macht für die Herausforderungen einer geologisch aktiven Erde.