Das Thema Energieverbrauch im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Mining gewinnt weltweit immer mehr Aufmerksamkeit. Während Kryptowährungen wie Bitcoin in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des globalen Finanzsystems geworden sind, steht ihre ökologische Nachhaltigkeit zunehmend infrage. Eine unlängst durch Harvard-Forscher veröffentlichte Studie versuchte, den Umweltfußabdruck des Bitcoin-Minings systematisch zu erfassen und bewertete diesen als weitaus belastender als bisher angenommen. Doch diese Studie erntete prompt umfangreiche Kritik von Energieexperten, die zahlreiche methodische Schwächen und falsche Annahmen anprangern. Die Kontroverse verdeutlicht, wie komplex und vielschichtig das Thema Energieverbrauch bei Kryptowährungen ist und dass valide Aussagen zur Umweltbilanz von Bitcoin nur mit fundierten Analysen möglich sind.

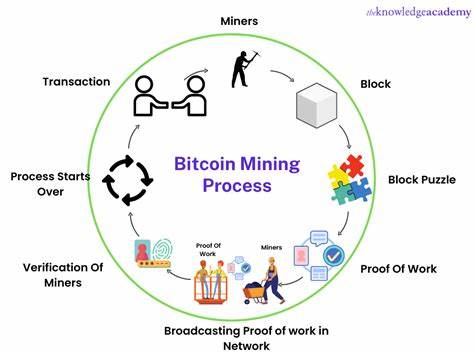

Die Harvard-Studie sorgte für großes Aufsehen, da sie aufzeigte, dass der Energiebedarf des Bitcoin-Minings den Stromverbrauch ganzer Länder übersteige und dadurch erhebliche CO2-Emissionen verursache. Die Forscher bezogen sich dabei vor allem auf eine Kombination aus öffentlich zugänglichen Daten zum Bitcoin-Netzwerk, Schätzungen der Mining-Hardwareeffizienz sowie Annahmen zum Energie-Mix der verwendeten Kraftwerke. Auf dieser Grundlage wurde berechnet, wie viel Energie global tagtäglich in die Kryptomining-Prozesse hineinfließt. Die Resultate kamen zu dem Ergebnis, dass der Energieverbrauch von Bitcoin in einem kritischen Maße zu den globalen Klimaproblemen beitrug und daher regulatorische Maßnahmen notwendig seien. Doch beinahe zeitgleich meldeten sich Energieexperten, Ökonomen und Branchenkenner zu Wort, die diese Studie als „tiefgreifend fehlerhaft“ bezeichneten.

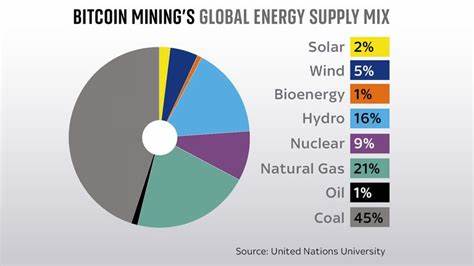

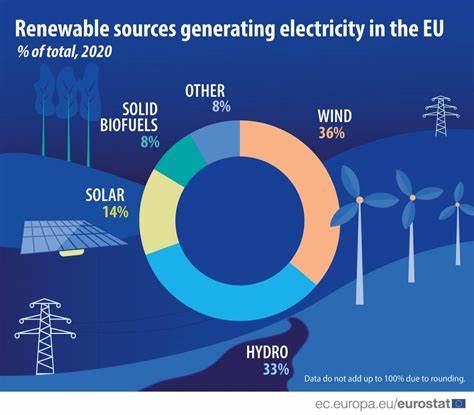

Ein Hauptkritikpunkt ist, dass die Harvard-Forscher den Ursprung der für das Mining verwendeten Energiequellen stark überschätzten und pauschal von einem hohen Anteil an Kohlestrom ausgegangen seien. Dies könne – je nach Region – stark variieren. So bezieht ein erheblicher Teil der Mining-Farmen seinen Strom mittlerweile aus erneuerbaren Quellen oder überschüssiger Energie, die sonst nicht genutzt würde. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Methodik bei der Schätzung des Energiebedarfs. Experten bemängeln, dass die Studie veraltete Daten zur Mining-Hardware verwendet habe und damit die Effizienzsteigerungen der neuesten Generation von Mining-Geräten außer Acht gelassen habe.

Dies habe zu einer Überschätzung des Stromverbrauchs geführt. Zudem wies man darauf hin, dass Bitcoin-Miner flexibel auf Strompreise reagieren und sich bevorzugt in Regionen mit günstiger und oft umweltfreundlicher Energie ansiedeln. Diese dynamische Anpassung wurde von der Studie nicht ausreichend berücksichtigt. Auch der Vergleich mit dem Stromverbrauch ganzer Länder wurde von Kritikern als irreführend eingestuft, da er den jeweiligen Kontext nicht berücksichtigt. Der Stromverbrauch eines Landes umfasst alle Bereiche von Industrie über Haushalte bis Transport, während Mining nur einen Teilbereich abdeckt, der regional stark konzentriert ist.

Zudem wurde von einigen Fachleuten hervorgehoben, dass die Studie keine positiven Aspekte des Bitcoin-Ökosystems beleuchte, etwa das Potenzial für dezentrale Finanzsysteme, die ohne traditionelle Banken funktionieren, sowie Möglichkeiten, das Mining zur Netzstabilisierung und Einbindung erneuerbarer Energiesysteme zu nutzen. Die Debatte zeigt, dass Aussagen zum ökologischen Fußabdruck von Kryptowährungen differenziert betrachtet und auf transparenten, aktuellen Datengrundlagen basieren müssen. Insbesondere sollte die Energiequelle und die technologische Entwicklung der Mining-Hardware stärker in den Fokus rücken. Parallel dazu gewinnt das Thema nachhaltiges Mining zunehmend an Bedeutung. Technologische Innovationen und politische Rahmenbedingungen können entscheidend dazu beitragen, die Umweltbilanz von Kryptowährungen zu verbessern.

So setzen einige Mining-Unternehmen mittlerweile verstärkt auf erneuerbare Energien, wie Wasserkraft, Solar- oder Windenergie. Andere forschen an energieeffizienteren Algorithmen oder nutzen das Mining, um überschüssige Energie flexibel einzusetzen. Außerdem rückt die Diskussion um alternative Konsensmechanismen, wie Proof of Stake, in den Vordergrund, die deutlich weniger Energie verbrauchen als der energieintensive Proof of Work, der Bitcoin zugrunde liegt. Insgesamt verdeutlicht die Kontroverse um die Harvard-Studie, dass der Diskurs um die Nachhaltigkeit von Bitcoin keineswegs abgeschlossen ist. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Feld, in dem verschiedene Interessen, technologische Entwicklungen und ökologische Herausforderungen zusammenwirken.