In der heutigen schnelllebigen Tech-Welt verändert Künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, grundlegend. Maxime Gaudin, ein Pionier im Bereich AI-native Softwareentwicklung bei MadKudu, hat eine Reihe von Prinzipien formuliert, die zeigen, wie Unternehmen KI nicht als bloßen Helfer, sondern als vollwertiges Mitglied des Entwicklerteams integrieren können. Diese Prinzipien sind keine bloßen Theorien, sondern Resultate intensiver Erfahrungen, die das Potenzial haben, die Produktivität um ein Vielfaches zu erhöhen und die Grenzen traditioneller Entwicklung zu sprengen. Das Kernkonzept von AI-Native geht weit über das übliche AI-gestützte Co-Development hinaus. Hier sind KI-Agenten keine Assistenten mehr, die menschliche Programmierer unterstützen, sondern eigenverantwortliche Entwickler, die Bugs beheben, Features implementieren und direkt in die Produktion deployen.

Die Integration von KI als vollwertiges Teammitglied bedeutet eine radikale Umgestaltung von Workflow, Architektur und Kultur. Das Ziel ist klar: Alles, was möglich ist, soll von der KI erledigt werden, und nicht umgekehrt. Das erfordert nicht nur neue Technologien, sondern auch ein Umdenken auf der ganzen Linie. Eine fundamentale Erkenntnis in Gaudins Prinzipien ist die Wichtigkeit eines Mono-Repositories. Während die Softwareentwicklung lange Zeit im Zeichen von Microservices und der Aufteilung von Codebasen in unzählige kleine Repositories stand, hat sich herausgestellt, dass dies für AI-gestützte Entwicklung hinderlich ist.

KI-Agenten verlieren schnell den Kontext, wenn der Code über verschiedene Repositories verstreut ist. Das führt zu Fehlern, Missverständnissen und sogar zu kompletten Fehlinterpretationen von Datenflüssen. Die Lösung ist so simpel wie effektiv: Alles muss in einem einzigen Repository zusammengefasst werden. Dies erstreckt sich nicht nur auf den Anwendungscode, sondern umfasst Infrastrukturkonfigurationen, CI/CD-Pipelines, Dokumentationen, Datenmodelle und sogar Skripte, die vor Jahren geschrieben wurden. Diese Zentralisierung ermöglicht es der KI, den Gesamtkontext zu erfassen und komplexe Aufgaben selbstständig und effektiv auszuführen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Zurücksetzen auf bewährte Technologien. Trotz der Faszination für neue Frameworks und trendige Tools zeigte Gaudin, dass gerade das Setzen auf ausgereifte, weit verbreitete Technologien die Produktivität der KI erheblich erhöht. KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wurden. Tools wie React, Node.js oder PostgreSQL verfügen über eine riesige Menge an öffentlich zugänglichem Wissen, Dokumentation und Best Practices, die das AI-Modell perfekt unterstützt.

Das bedeutet, dass experimentelle oder brandneue Technologien, so spannend sie auch sein mögen, für die AI-native Entwicklung oftmals nicht geeignet sind, da die Trainingsbasis für diese Nischen zu klein oder inexistent ist. Statistische Typisierung ist ein weiterer Eckpfeiler der AI-native Prinzipien. Beim Programmieren ohne Typisierung gerät die KI häufig an ihre Grenzen, weil Fehler schwer zu identifizieren sind und das Debuggen komplexer wird. Typisierung, wie sie beispielsweise in TypeScript, tRPC oder typgestützten Datenbankabfragen (über Prisma oder Drizzle) verwendet wird, erzeugt klare, verständliche Fehlermeldungen. Diese helfen der KI, Fehler schneller zu erkennen und sich iterativ zu verbessern – ein Prozess ähnlich dem Lernen eines menschlichen Entwicklers.

Neben der Fehlervermeidung sorgt starke Typisierung dafür, dass etwa 90 Prozent der Bugs bereits vor der Laufzeit abgefangen werden. Tests sind auch für die AI-gestützte Entwicklung essenziell. Dabei geht es nicht nur um klassischen Qualitätsnachweis, sondern darum, eine Rückkopplungsschleife zu schaffen, die die KI kontinuierlich besser werden lässt. Die KI kann tausende von Iterationen in kürzester Zeit durchführen und anhand von Unit- oder End-to-End-Tests prüfen, ob ein Feature funktioniert wie beabsichtigt. Besonders wichtig ist hier die Spezifikation von Tests bevor der eigentliche Code geschrieben wird, denn klare Testfälle wirken wie eine Anleitung und geben der KI eine exakte Definition des Erfolgs.

End-to-End-Tests stellen sicher, dass neue Features keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen, wodurch die Stabilität und Qualität der Software auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden. Monitoring nach der Auslieferung ist eine weitere unverzichtbare Komponente dieses Modells. Tests können Fehler vor dem Deployment zwar minimieren, aber der Produktionsbetrieb birgt immer unbekannte Szenarien. Ein mehrschichtiges Monitoring mit detailliertem Logging, Analyse von Nutzerverhalten und der Überprüfung fundamentaler Annahmen (sogenannte Invarianten) bildet das Sicherheitsnetz. Wenn die KI auf unerwartete Situationen stößt, werden diese automatisch erkannt und können in den Design-Dokumenten für zukünftige Verbesserungen erfasst werden.

Auf diese Weise wird das System lernfähig und entwickelt sich stetig weiter. Trotz aller Fortschritte ist KI nach wie vor nicht in der Lage, eigenständig solide Softwarearchitekturen zu entwerfen. Gaudin beschreibt dies treffend als das Problem, dass aktuelle KI einem Kleinkind gleicht, das ein Hochhaus bauen soll. Daher sind regelmäßige Architektur-Reviews unverzichtbar, um Domain-Trennung, passende Abstraktionsebenen und Skalierbarkeit sicherzustellen. Diese Reviews helfen, eine stabile Grundlage zu schaffen, auf der KI-Agenten zuverlässig arbeiten können.

Nach jeder Review fließen Erkenntnisse direkt in die Kodierungsrichtlinien und Architektur-Dokumentationen ein, was den Lernprozess unterstützt und die Qualität kontinuierlich steigert. Eine unerwartete, aber entscheidende Erkenntnis ist die Maxime, den Code so kurz wie möglich zu halten. KI-Modelle arbeiten mit begrenzten Kontextfenstern. Zu viel Code auf einmal erschwert es ihnen, den Fokus auf wesentliche Aspekte zu legen. Durch aggressive Refaktorisierung, das Entfernen ungenutzter Codefragmente und das Vermeiden von redundanten Kommentaren wird der Code nicht nur übersichtlicher, sondern auch für die KI besser verdaulich.

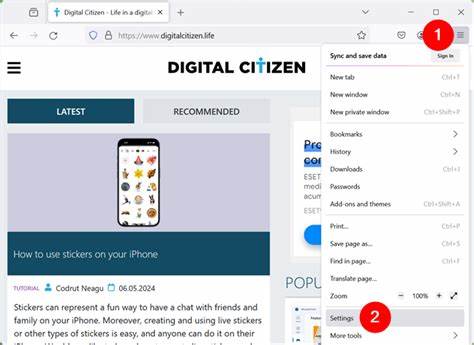

Dies spart zudem Tokens bei der KI-Interaktion und reduziert somit Kosten. Die Rolle von Dokumentationen erfährt durch die AI-native Entwicklung eine paradigmatische Verschiebung. Anstatt Entwickler, die Stunden mit dem Schreiben von Code verbringen, sind es nun die Entwickler, die detaillierte Design-Dokumente und Testbeschreibungen verfassen. Die Umsetzung übernimmt die KI. Diese Arbeitsteilung erlaubt es den Entwicklern, sich auf die konzeptionellen Aspekte zu konzentrieren und die KI die Implementierung machen zu lassen.

Dies steigert sowohl die Produktivität als auch die Qualität der Softwareentwicklung signifikant. Ein wichtiger technischer Baustein sind schnelle Preview-Umgebungen, die für jeden Branch automatisch entstehen und in wenigen Sekunden zugänglich sind. Da die KI in kurzer Zeit viele Iterationen durchführt, ist eine zügige Rückmeldung durch das Testen im realistischen Kontext unerlässlich. Die Nutzung moderner Cloud-Datenbanken mit Branching-Funktionalitäten macht dies möglich und sorgt für eine schnelle, isolierte und reproduzierbare Entwicklungsumgebung. Ein gut durchdachtes und eng gefasstes Designsystem stellt sicher, dass die KI beim Erstellen von Benutzeroberflächen stets konsistente und wiedererkennbare Komponenten verwendet.

Dies verhindert ein Flickenteppich-ähnliches Erscheinungsbild und reduziert den Aufwand für individuelles CSS erheblich. So wirkt die Anwendung stimmig und professionell, ohne dass ständig neue Stile erdacht werden müssen. Nicht zuletzt fördert ein strenger Kodierungsleitfaden zusammen mit vorformulierten Feature-Templates die Qualität der KI-Generierung. Für jedes Feature wird nicht nur der User-Story-Kontext definiert, sondern auch Erfolgskriterien, Testfälle, Edge-Cases und Performance-Überlegungen sorgfältig dokumentiert. Diese Vorarbeit ist der Schlüssel dafür, dass KI bereits beim ersten Versuch den ballenanforderungen gerecht wird und menschliche Entwickler lediglich Feinjustierungen vornehmen müssen.

Die AI-native Entwicklung nach Maxime Gaudin ist kein Science-Fiction-Konzept, sondern eine pragmatische und bewährte Methode, die bereits heute die Produktivität in Unternehmen wie MadKudu massiv steigert. Sie verändert die Rolle der Entwickler, die sich vom reinen Programmierer zum Spezifikationsautor wandeln, und schafft eine neue Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine. Indem die KI wirklich Entwickler wird und nicht bloß Helfer, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für Effizienz, Qualität und Innovationsgeschwindigkeit in der Softwareentwicklung. Wer bereit ist, diesen Weg zu beschreiten, sollte zunächst mit einer der genannten Prinzipien experimentieren. Schon eine Woche intensives Ausprobieren genügt, um die eigene Perspektive auf AI-gestützte Entwicklung grundlegend zu verändern.

Die Zukunft gehört den Teams, die AI-native Prinzipien verstehen und umsetzen – eine Zukunft, in der der Mensch der Visionär bleibt und die KI der präzise und zuverlässige Executor.