Die Bauindustrie steht zunehmend im Fokus nachhaltiger Entwicklungen, da der Verbrauch natürlicher Ressourcen sowie die CO2-Emissionen durch traditionelle Baustoffe wie Beton erheblich zur Umweltbelastung beitragen. Recycelte Betonaggregate (RCA) gewinnen in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung, da sie das Potenzial besitzen, als Ersatz für konventionelle Naturkörnungen genutzt zu werden. Sie stammen aus der Wiederverwertung von Betonbruch und Bauschutt, wodurch wertvolle Rohstoffe geschont und Abfall reduziert wird. Die Integration von RCA in neuen Betonträgern spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung einer zirkulären Bauwirtschaft. Trotzdem wirft ihr Einsatz noch viele Fragen bezüglich der mechanischen Leistung und Dauerhaftigkeit auf, die es genau zu betrachten gilt.

Zunächst ist festzuhalten, dass die physikalischen Eigenschaften von recycelten Betonaggregaten stark von der Qualität des Ausgangsmaterials und der angewandten Aufbereitungsprozesse abhängen. Im Vergleich zu Naturkörnungen weisen RCA eine höhere Porosität und einen höheren Anteil an anhaftendem Altmörtel auf. Dies hat Einfluss auf die Festigkeit, den Wassergehalt und die Dauerhaftigkeit des so produzierten Betons. Untersuchungen zeigen, dass durch eine Erhöhung des Anteils von RCA in Betonmischungen die Druckfestigkeit tendenziell abnimmt, da die schwächere mechanische Beschaffenheit der Altmörtelschicht einen Schwachpunkt in der Verbundzone zwischen Aggregat und Zementmatrix bildet. Dennoch lassen sich diese Effekte durch gezielte Maßnahmen erheblich verringern.

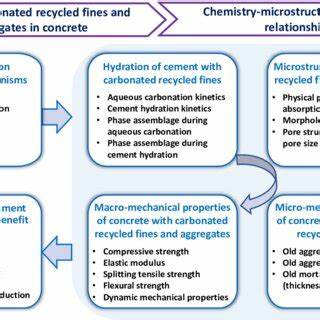

Eine entscheidende Rolle spielen dabei präventive Behandlungsverfahren der RCA. Mechanische Verfahren, wie das Abschleifen oder Mahlen, können den Anteil des anhaftenden Mörtels reduzieren und somit die Oberflächenqualität verbessern. Chemische Behandlungen, beispielsweise durch Säurewaschungen, lösen überschüssige Kalkmörtelreste, während thermische Verfahren zur Entfernung organischer Verunreinigungen und zur Verbesserung der Oberflächenstruktur beitragen. Diese Aufbereitungen haben in Studien nachweislich die mechanischen Eigenschaften von Beton mit RCA positiv beeinflusst, indem sie das interstitielle Übergangsgefüge gestärkt und die Porosität verringert haben. Neben der Aufbereitung der RCA stellt die Zusammensetzung des Betons einen weiteren Schlüsselfaktor für die Leistungsfähigkeit dar.

Die Zugabe von Zusatzstoffen wie Flugasche, Silikastaub oder Hüttensand trägt dazu bei, die Mikrostruktur des Betons zu verfeinern, den Porenvolumenanteil zu reduzieren und das Bindevermögen zwischen Zement und Aggregat zu erhöhen. Das Resultat ist eine verbesserte Druck- und Zugfestigkeit sowie eine gesteigerte Dauerhaftigkeit, die der von Beton mit Naturkörnungen nahekommt. Insbesondere unter Beachtung optimaler Mischverhältnisse und verlängerten Nachbehandlungszeiten wird deutlich, dass Beton mit RCA seine Eigenschaften entwickeln und langfristig dem herkömmlichen Betonstand halten kann. Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit ist die Anfälligkeit gegenüber Umwelteinflüssen ein zentraler Aspekt. Beton mit hohen Anteilen recycelter Aggregate zeigt oft eine erhöhte Wasseraufnahme und eine durchlässigere Mikrostruktur, was Korrosion von Bewehrungen und Schädigungen durch Frost-Tau-Wechsel begünstigen kann.

Eine zunehmende Karbonatisierungstiefe ist dabei ein weitverbreitetes Phänomen. Allerdings kann eine zusätzliche Behandlung der RCA durch beschleunigte Karbonatisierung die Porosität deutlich vermindern. Diese Technik lässt Calciumkarbonat in den Poren ausfallen und verbessert so sowohl die mechanischen als auch die dauerhaften Eigenschaften des Materials. Zudem bindet der Karbonatisierungsprozess CO2 dauerhaft, was einen ökologischen Mehrwert bietet, indem Umweltemissionen durch Zementproduktion teilweise kompensiert werden. Auch die Belastung durch Chloride, die vor allem in Küstenregionen oder durch Streusalzeinsatz relevant ist, stellt eine Herausforderung dar.

Studien zeigen, dass die Diffusion von Chloridionen in Beton mit RCA erhöht sein kann, was wiederum die Passivierung von Stahlbewehrungen beeinträchtigt und das Risiko vorzeitiger Korrosion erhöht. Allerdings wirken sich Zusatzstoffe wie Silikastaub und Flugasche positiv aus, indem sie die Permeabilität des Betons reduzieren und somit den Schutz der Bewehrung verbessern. Innovative Oberflächenbehandlungen der RCAs und die Verwendung von Fasern aus Basalt oder Polypropylen haben ebenfalls signifikante Verbesserungen in der Chloridbeständigkeit bewirkt. Die Elastizitätsmoduln von Beton mit RCA zeigen in der Regel eine Abnahme im Vergleich zu herkömmlichen Betonvarianten. Dies ist unter anderem auf die geringere Steifigkeit der Rezyklate zurückzuführen, welche durch ihre poröse Struktur und anhaftenden Altmörtel geprägt ist.

Die Schwierigkeiten bei der Erzielung notwendiger Verformungssteifigkeiten können jedoch durch die zuvor genannten Aufbereitungsmaßnahmen und Zusatzstoffverstärkungen teilweise kompensiert werden. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie die Ausgangsqualität des recycelten Materials und die Feinkornanteile maßgeblich die endgültige Elastizität des Betonverbunds. Ein Bereich, in dem die Forschung noch Nachholbedarf hat, ist der Langzeitkriechvorgang von Beton mit recycelten Aggregaten. Obwohl das Kriechverhalten aufgrund der höheren Porosität und der möglichen zeitabhängigen Verformungen des Altmörtels verstärkt sein kann, liegen bislang nur wenige detaillierte Daten vor. Die verfügbaren Studien deuten darauf hin, dass der Kriechanteil mit steigendem Gehalt an RCA zunimmt, was bei der Planung von Bauteilen mit hohen Dauerbeanspruchungen berücksichtigt werden muss.

Daher sind weitere Langzeitmessungen und Modellierungen nötig, um verlässliche Vorhersagen zu ermöglichen und geeignete Sicherheitsreserven zu definieren. Ein weiterer Fokus der aktuellen Forschung betrifft die Performance von RCA-Beton unter Brandschutzbedingungen und wechselnden Temperaturbeanspruchungen. Während die mechanischen Eigenschaften bei moderaten Temperaturen weitgehend erhalten bleiben, führt starker Temperaturanstieg meist zu Beschädigungen im Übergangsbereich zwischen Altaggregat und neuer Zementmatrix. Ein langfristiger Einsatz in sicherheitsrelevanten Gebäuden erfordert deshalb eine umfassende Prüfung dieser Einflussgrößen. Aus umwelt- und wirtschaftlicher Sicht zeigen Lebenszyklusanalysen (LCA), dass die Nutzung von recycelten Betonaggregaten deutliche Klimaschutzvorteile mit sich bringt.

Die Reduktion von natürlichem Rohstoffabbau sowie Transportwegen und die Vermeidung von Deponien senken den Energieverbrauch und schneiden den CO2-Fußabdruck erheblich. Dabei spielen die lokale Verfügbarkeit der RCAs und die Effizienz der Aufbereitungsverfahren eine entscheidende Rolle für die ökologische Bilanz. Studien gehen von einer möglichen Senkung der CO2-Emissionen um bis zu 40 Prozent aus, wenn RCA-Beton sinnvoll eingesetzt und optimiert wird. Ökonomisch betrachtet sind Einsparungen bei Material- und Entsorgungskosten möglich, sofern regionale Bedingungen und erforderliche Aufbereitungsprozesse angemessen berücksichtigt werden. Trotz der positiven Potenziale bestehen Herausforderungen bei der breitflächigen Implementierung von RCA in der Baupraxis.

Die Variabilität der Materialqualität, die fehlende Standardisierung von Prüf- und Aufbereitungsverfahren sowie die Unsicherheit bei der langfristigen Leistungsfähigkeit führen bei Planern und Bauherren zu Zurückhaltung. Gleichzeitig erschweren gesetzliche Vorgaben und Normen bis heute häufig die Zulassung von hohen RC-Anteilen in tragenden Bauteilen. Die Zukunft liegt daher in der Entwicklung einheitlicher Richtlinien, die den Einbau von RCA regeln, sowie in der kontinuierlichen Forschung zur Verfeinerung von Mischdesigns und Aufbereitungstechnologien. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass recycelte Betonaggregate eine nachhaltige Alternative zu Naturkörnungen darstellen mit großem Potenzial zur Ressourcenschonung und Emissionsreduktion. Ihre mechanischen und dauerhaften Eigenschaften weisen zwar oftmals ein niedrigeres Niveau auf, können durch geeignete Aufbereitungen, Zusatzstoffe und optimierte Betontechnologie jedoch deutlich verbessert werden.

Fortschritte bei CO2-Bindung durch Karbonatisierung und Langzeitstudien zur Kriech- und Dauerhaftigkeit tragen dazu bei, Sicherheitsaspekte und Leistungsnachweise weiter zu stärken. Die Integration von RCA in die Bauindustrie ist somit ein wesentlicher Leitgedanke für zukunftsorientierte und umweltverträgliche Bauprojekte. Für eine umfassende Umsetzung sind jedoch verbindliche fachliche Standards und weiterführende Forschungsarbeiten unabdingbar, um Qualitätssicherung und Materialzuverlässigkeit langfristig zu gewährleisten.