Die Kluft zwischen Produktträumen und Marktrealitäten ist eine der beständigen Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert werden. Gerade in einer Zeit des schnellen technologischen Wandels und sich wandelnder Kundenerwartungen werden ambitionierte Gründer und innovative Unternehmen daran gemessen, wie gut sie ihre Visionen mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Dynamiken des Marktes in Einklang bringen können. Die Diskrepanz zwischen Gründerern, die mit großem Optimismus und kreativen Ansätzen neue Produkte entwickeln, und der Härte des Marktes, der oft pragmatisch und unnachgiebig reagiert, beschreibt einen zentralen Spannungsbogen, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ein aktuelles Beispiel für diese Thematik ist Airbnb, das nicht nur für bahnbrechende Innovationen im Bereich der Sharing Economy steht, sondern auch zeigt, wie schwierig es ist, Produktträume in nachhaltigen Markterfolg zu verwandeln. Airbnb bewegt sich gegenwärtig in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch des Gründers Brian Chesky, das Unternehmen als umfassende Plattform für Reisen und Erlebnisse zu positionieren, und der Realität eines Marktes, der erhebliche Herausforderungen in der Monetarisierung und Skalierung solcher Angebote aufzeigt.

Airbnbs neuer strategischer Schritt, den Fokus des Unternehmens von einer reinen Unterkunftsvermittlung hin zu einem breiteren Erlebnis- und Servicemarkt zu erweitern, illustriert den Versuch, mehr Nutzerbindung und Umsatzpotenziale zu schaffen. Doch dieser Schritt ist mit erheblichen ökonomischen und operativen Risiken verbunden. Die visionäre Idee, einmalige Reiseerlebnisse weltweit zugänglich zu machen, steht auf der einen Seite, die zahlreichen praktischen Probleme beim Aufbau und der Skalierung eines qualitativ hochwertigen Erlebnismarktplatzes auf der anderen. Dazu kommen Fragen der Margen, der Nutzerakzeptanz und des intensiven Wettbewerbs durch etablierte Freizeit- und Outdoor-Anbieter. Die Fallstudie Airbnb verdeutlicht ein weitverbreitetes Phänomen in der Tech- und Startup-Welt: Gründer lieben es, ein Produkt nach ihren Idealen und einer utopischen Vorstellung von der Welt zu formen.

Diese sogenannte Gründer- oder „Founder-Mode“-Mentalität ist häufig geprägt von der Überzeugung, mit der eigenen Idee könne man bestehende Strukturen grundlegend verändern und völlig neue Märkte schaffen. Doch die Realität ist oft komplexer. Bestimmte Marktmechanismen, regulative Rahmenbedingungen, Nutzergewohnheiten und vor allem wirtschaftliche Zwänge können die Umsetzung solcher Visionen erheblich erschweren oder sogar verhindern. Zu oft entstehen dabei Spannungen zwischen Management, Investoren und dem tatsächlichen operativen Geschäft. Ein weiteres Element, das diese Dynamik beeinflusst, ist die fortschreitende Digitalisierung und die Rolle von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Geschäftsmodellen.

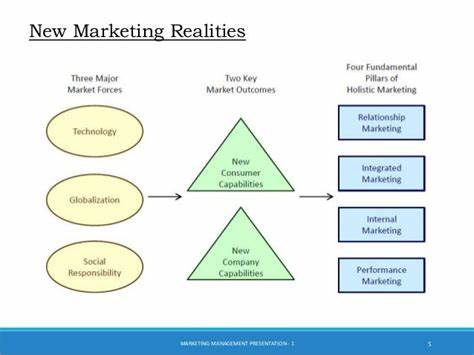

Moderne Unternehmen müssen zunehmend zwischen Produktvisionen, technologischem Fortschritt und der realen Akzeptanz im Markt vermitteln. Erfolgreich sind dabei jene Organisationen, die einerseits ambitionierte Innovation fördern und gleichzeitig realistische, oft iterative, Produktentwicklungsprozesse etablieren, um flexibel auf Kundenfeedback und Marktveränderungen zu reagieren. Das Produktmarketing im digitalen Zeitalter unterliegt einem stetigen Wandel; der direkte Dialog mit Nutzern über soziale Medien und Plattformen ermöglicht schnelle Reaktionen, erhöht aber auch den Druck auf Entwickler und Führungskräfte. Die zunehmend vernetzte Welt reduziert die Lebenszyklen von Produkten und verändert die Anforderungen an langfristige Strategien grundlegend. Erfolgreiche Unternehmen kombinieren deshalb kreative Produktträume mit einer datengetriebenen Marktanalyse.

Nur so lassen sich Trends frühzeitig erkennen, Chancen ergreifen und Risiken minimieren. Dennoch bleibt es essenziell, das richtige Maß zu finden zwischen technologischen Träumen und marktwirtschaftlichen Zwängen. Die Balance zwischen Innovationstreibern und marktwirtschaftlicher Realität stellt einen der Kernpunkte modernen Managements dar. Unternehmen, die sich nicht nur auf bahnbrechende Technologien konzentrieren, sondern auch die komplexen Marktgegebenheiten sorgfältig analysieren, können eine nachhaltigere Position erlangen. Neben Airbnb gibt es viele weitere Beispiele aus verschiedenen Branchen, in denen die Diskrepanz zwischen visionären Produktideen und tatsächlicher Marktrealität signifikant ist.

Fortschritte in der Medizintechnik etwa zeigen beeindruckende Innovationen, deren Markteinführung aber oft von regulatorischen Hürden und hohen Kosten geprägt ist. Ebenso beeinflusst die Energiebranche moderne Produktentwicklungen, wobei vielversprechende Technologien wie kostengünstige Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien in China zwar Innovationen vorantreiben, jedoch weltweit unterschiedliche Marktakzeptanz erfahren. Im Kern ist der Erfolg eines Produktes immer eine Mischung aus der Fähigkeit, technologische Neuerungen effizient umzusetzen, die richtigen Kunden zu erreichen und das Produkt so zu gestalten, dass es einen echten, nicht substituierbaren Nutzen stiftet. Märkte sind dabei selten statisch; sie verändern sich kontinuierlich durch neue Wettbewerber, veränderte Kundenpräferenzen und regulatorische Einflüsse. Damit müssen Unternehmen eine flexible, anpassungsfähige Haltung einnehmen, die sowohl langfristige Visionen als auch kurzfristiges operatives Handeln berücksichtigt.

Die Kultur innerhalb von Unternehmen ist ebenfalls ein Schlüsselfaktor. Gründer- und innovationsorientierte Teams müssen gleichzeitig eine realistische Perspektive auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln und diese in die Produktentwicklung integrieren. Dies erfordert eine Balance aus Kreativität, analytischem Denken und pragmatischem Handeln. Nur so können Unternehmen der Versuchung entgehen, sich in unrealistischen Produktträumen zu verlieren, die am Markt vorbei gehen. Darüber hinaus können externe Faktoren wie geopolitische Entwicklungen, Handelshemmnisse oder wirtschaftliche Krisen die Marktrealität ebenfalls stark beeinflussen.

Im Rahmen der globalisierten Wirtschaft müssen Unternehmen stets die Fähigkeit behalten, schnell auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren und ihre Strategien entsprechend anzupassen. Die Komplexität der heutigen Märkte erfordert daher neben technologischem Know-how auch strategische Flexibilität und ein tiefes Verständnis für ökonomische Zusammenhänge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diskrepanz zwischen Produktträumen und Marktrealitäten kein neues Phänomen ist, aber im Zeitalter der Digitalisierung und globaler Märkte eine erhöhte Dynamik erfahren hat. Die Kunst für Unternehmen besteht darin, ambitionierte Visionen so zu gestalten und umzusetzen, dass sie den Marktanforderungen gerecht werden und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Dies gelingt am besten durch eine enge Verzahnung von Innovation, Marktverständnis und operativer Exzellenz.

Nur wer diese Balance meistert, kann nicht nur mithalten, sondern auch dauerhaft den Markt prägen und neue Standards setzen.