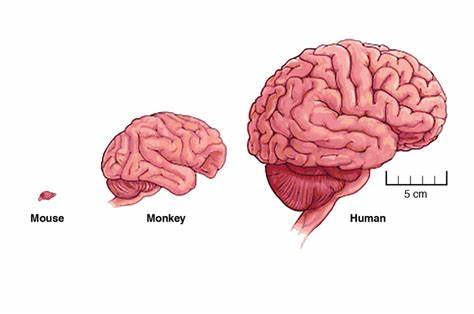

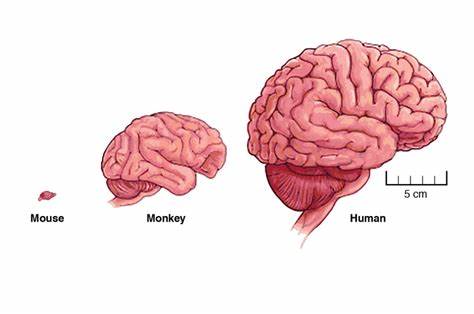

Die Evolution des menschlichen Gehirns ist eines der faszinierendsten und komplexesten Themen in der Wissenschaft. Trotz jahrzehntelanger Forschung sind viele Mechanismen, die zur außergewöhnlichen Größe und Leistungsfähigkeit unseres Gehirns geführt haben, noch nicht vollständig verstanden. Doch ein aktueller Durchbruch bietet nun neue Türen zu diesem Rätsel: Forscher haben entdeckt, dass Mäuse, denen ein spezifischer DNA-Abschnitt eingefügt wurde, der typisch für den Menschen ist, ein größer werdendes Gehirn entwickeln. Diese Entdeckung illustriert, wie bestimmte genetische Sequenzen eine entscheidende Rolle dabei spielen können, wie unser Gehirn sich formte und wuchs.Im Jahr 2025 veröffentlichte das renommierte Fachjournal Nature eine Studie, die genau dieses Phänomen untersucht.

Wissenschaftler um Liu et al. konnten durch Genmanipulationen in Mäusen nachweisen, dass ein kurzer, aber spezifischer Abschnitt menschlicher DNA die Gehirnentwicklung bei den Tieren signifikant beeinflusst. Die Resultate zeigen nicht nur ein größeres Gehirnvolumen, sondern auch veränderte Zelltypen und neuronale Netzwerke, die auf eine verbesserte kognitive Kapazität hindeuten könnten. Diese Erkenntnis ist ein großer Schritt vorwärts im Verständnis, wie genetische Elemente die höheren Hirnfunktionen und die Gehirngröße im Laufe der Evolution formten.Die Besonderheit dieses DNA-Schnipsels liegt in seiner Exklusivität für den Menschen.

Er ist in den Maus-Genomen ursprünglich nicht vorhanden und zeigt, dass solche „menschenspezifischen“ Sequenzen evolutionäre Vorteile gebracht haben könnten. Die Forscher vermuten, dass diese Abschnitte an der Regulierung genetischer Prozesse beteiligt sind, die das Wachstum von Gehirnzellen, insbesondere der sogenannten Neuronen, fördern. Außerdem scheint der Abschnitt maßgeblich an der Steuerung von Genen beteiligt zu sein, welche die Komplexität der neuronalen Verbindungen erhöhen. Das Ergebnis ist nicht nur ein größeres Gehirn, sondern auch Potenzial für ausgefeiltere Hirnfunktionen.Diese Studie ergänzt die bestehenden Theorien darüber, warum das menschliche Gehirn außergewöhnlich groß ist.

Bereits zuvor wurde beobachtet, dass im menschlichen Gehirn Zellen eine bessere Stressbewältigung besitzen – ein Faktor, der das Überleben größerer Zellpopulationen ermöglicht. Die Kombination aus genetischen Besonderheiten wie die neu identifizierte DNA-Sequenz könnte dazu beigetragen haben, dass sich das menschliche Gehirn im Vergleich zu anderen Spezies deutlich vergrößerte, ohne durch Stress oder Zellschäden zu leiden. Gerade die Fähigkeit, Wachstum und Stress auszubalancieren, eröffnet wertvolle Einsichten in die evolutionäre Entwicklung sowie die Entstehung menschlicher Intelligenz.Die technologischen Fortschritte in der Genomforschung und Genmanipulation waren entscheidend dafür, solche komplexen Zusammenhänge zu entschlüsseln. Die Kombination modernster molekularbiologischer Techniken mit Tiermodellen erlaubt es heute, einzelne genetische Komponenten gezielt einzufügen oder zu entfernen und ihre Auswirkungen auf das Gehirn zu beobachten.

Mäuse sind dabei besonders wertvoll, da sie genetisch gut erforscht und relativ einfach in der Haltung sind. Das zeigt, wie Tiermodelle weiterhin essentielle Erkenntnisse liefern, die für das Verständnis des menschlichen Gehirns unerlässlich sind.Die Erkenntnisse dieser Studie haben auch weitreichende Implikationen für die Medizin und Neurowissenschaften. Indem besser verstanden wird, welche genetischen Faktoren das Wachstum von Gehirnzellen fördern, eröffnen sich neue Wege für Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen, bei denen Hirnzellen absterben oder geschädigt werden. Ebenso könnten solche Einblicke die Entwicklung neuer Behandlungen gegen geistige Behinderungen oder Hirnschädigungen vorantreiben, indem man gezielt genetische Wachstumsmechanismen stimuliert.

Darüber hinaus wirft die Forschung auch ethische Fragen auf. Das gezielte Einfügen menschlicher DNA in Tiere berührt Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Ethik und Gesellschaft. Die Grenzen zwischen Spezies verschmelzen dabei in den Laboren zunehmend, was Debatten über das Maß an genetischer Veränderung und den Schutz von Tieren neu entfacht. Es gilt abzuwägen, inwieweit solche Eingriffe gerechtfertigt sind im Hinblick auf wissenschaftlichen Fortschritt versus möglichen Risiken und moralischen Verantwortlichkeiten.Aus evolutionärer Perspektive legt diese Entdeckung nahe, dass relativ kleine genetische Veränderungen tiefgreifende Folgen für die Entwicklung von Arten haben können.

Die Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen bestimmte Vorteile in der Gehirnfunktion bieten, könnte erklären, warum der Mensch in Evolution vergleichsweise rasch zu seinem komplexen Gehirn gelangte. Es zeigt sich deutlich, dass die genetische Vielfalt und dynamische Anpassungsfähigkeit des Erbgutes eine entscheidende Rolle spielte.Neben dem Wachstum der Gehirngröße untersuchten die Forscher auch, wie sich die neuronale Architektur veränderte. Änderungen im Netzwerk von Nervenzellen sind ausschlaggebend für die kognitive Leistung, da sie bestimmen, wie Informationen verarbeitet und weitergegeben werden. Die Mäuse mit eingefügtem menschlichem DNA-Abschnitt wiesen eine dichtere und stärker vernetzte Hirnstruktur auf, was potenziell die Grundlage komplexerer Lern- und Gedächtnisprozesse bilden könnte.

Diese funktionellen Verbesserungen sind ein faszinierender Aspekt der Studie, der noch weiter erforscht werden muss.Vorangegangene Studien zeigten bereits, dass das menschliche Gehirn eine Reihe einzigartiger genetischer Eigenschaften besitzt, unter anderem in Bereichen, die für die Gehirnentwicklung, den Stoffwechsel und die synaptische Funktion verantwortlich sind. Der aktuelle Forschungsstand bestätigt diese Vermutung und liefert nun erste Belege, wie bestimmte DNA-Abschnitte aktiv das Zellwachstum und die Gehirnstruktur beeinflussen. Wissenschaftler hoffen, durch weitere Analysen noch mehr menschenspezifische DNA-Elemente zu identifizieren und ihre Funktionen zu verstehen.Die Herausforderungen in diesem Forschungsfeld sind dennoch beträchtlich.

Gehirnentwicklung ist ein hochkomplexer Prozess, der von einem Zusammenspiel zahlreicher Gene und Umweltfaktoren abhängt. Die Wirkung einzelner genetischer Sequenzen isoliert zu betrachten, erfordert präzise Versuchsanordnungen und tiefgreifende Datenanalyse. Dennoch markieren die Erkenntnisse aus Liang et al.s Studie einen vielversprechenden Anfang, auf dem zukünftige Untersuchungen aufbauen können, um die genetischen Grundlagen menschlicher Intelligenz und Gehirngröße zu ergründen.Insgesamt bietet die Entdeckung, dass das Einfügen eines spezifischen menschlichen DNA-Abschnitts das Gehirn von Mäusen wachsen lässt, einen bedeutenden Einblick in die molekularen und genetischen Mechanismen, die unser Gehirn charakterisieren und vermutlich auch unser Denken, Lernen und Erinnern beeinflussen.

Sie hebt hervor, wie eng Genetik und Gehirnentwicklung miteinander verflochten sind und wie evolutionäre Veränderungen auf genetischer Ebene die Grundlage großer biologischer Innovationen bilden können. Die weitere Erforschung dieses Feldes verspricht aufregende Erkenntnisse, die weit über die Grundlagenforschung hinausgehen und potenziell neue Wege für Medizin, Neurowissenschaften und Ethik eröffnen.