Die Europäische Union hat erneut ihre Sanktionen gegen Russland deutlich ausgeweitet, darunter ein besonders weitreichendes Verbot für grenzüberschreitende Transaktionen mit Kryptowährungen. Als Reaktion auf die jüngsten politischen Entwicklungen und militärischen Eskalationen in der Ukraine, insbesondere nach manipulierten Referenden und Drohungen in Bezug auf den Einsatz von Nuklearwaffen, ist die neue Sanktionsrunde Teil eines umfassenden Pakets, das die finanzielle und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Russlands erheblich einschränken soll. Seit dem Beginn des Konflikts im Februar 2022 hat die EU acht Sanktionspakete verabschiedet, die sich gegen unterschiedliche Bereiche der russischen Wirtschaft und Infrastruktur richten. In der aktuellen Achte Runde hat die Europäische Kommission die Regulierung im Bereich der Kryptowährungen verschärft und ein vollständiges Verbot sämtlicher Crypto-Wallets, Konten und Verwahrungsdienste eingeführt, die grenzüberschreitend zwischen der EU und Russland genutzt werden. Bisher lag die Schwelle für Sanktionen bei Transaktionen ab 10.

000 Euro. Mit der neuen Regelung wird nun unabhängig von der Höhe des Betrags ein vollständiges Verbot erlassen. Die Entscheidung, Kryptowährungen härter zu regulieren und den grenzüberschreitenden Transfer zu verbieten, spiegelt die wachsende Erkenntnis über die Bedeutung digitaler Währungen in geopolitischen und Finanzkonflikten wider. Russland hatte in letzter Zeit verstärkt Kryptowährungen als Alternative zu traditionellen Finanzsystemen gefördert. Im August 2022 kündigte der russische Premierminister Mikhail Mishustin an, dass Kryptowährungen als ein Mittel für grenzüberschreitende Transaktionen genutzt werden könnten, um sich über westliche Sanktionen hinwegzusetzen.

Die EU-Kommission sieht diese Entwicklungen mit großer Sorge. Der Kryptowährungsmarkt, der durch Dezentralisierung, Anonymität und globale Zugänglichkeit gekennzeichnet ist, bietet potenzielle Schlupflöcher, mit denen Sanktionen umgangen werden können. Indem die EU nun sämtliche grenzüberschreitenden Crypto-Wallets und Verwahrungsdienste für russische Nutzer und Unternehmen schließt, sendet sie ein starkes Signal, dass Verstöße gegen ihre Sanktionen nicht geduldet werden und versucht, diese digitalen Kanäle für illegale Kapitalflüsse zu blockieren. Das Importverbot neuer Güter im Wert von sieben Milliarden Euro, das gleichzeitig mit den Kryptowährungsmaßnahmen eingeführt wurde, zielt ebenfalls darauf ab, die wirtschaftlichen Einnahmen Moskaus zu verringern. Neben dem Importstopp beinhaltet das Paket auch Exportbeschränkungen, die darauf abzielen, die für das Militär und die Industrie benötigten Schlüsseltechnologien und Komponenten aus europäischen Ländern zu unterbinden.

Damit will die EU langfristig die Produktions- und Verteidigungsfähigkeit Russlands ausbremsen. Diese Verstärkung der Sanktionen zeigt die Entschlossenheit der EU, ihre außenpolitische Position zu festigen und auf die sich verschärfenden geopolitischen Herausforderungen zu reagieren. Neben direkten Handels- und Finanzrestriktionen versucht die EU, auch auf innovativere Art und Weise Druck auszuüben – und berücksichtigt dabei die rasante Entwicklung im Bereich der digitalen Währungen. Die Praxis, Kryptowährungen als Mittel für Sanktionenumgehung zu nutzen, ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über staatlich unterstützte oder von russischen Akteuren initiierte Versuche, Kryptowährungen zur Begleichung internationaler Transaktionen einzusetzen.

Die technische Flexibilität und das teilweise mangelnde Regulierungsumfeld im weltweiten Kryptosektor machen ihn für solche Zwecke attraktiv. Dies veranlasst Regierungen weltweit, auch den Bereich der digitalen Assets strenger zu überwachen und zu regulieren. Mit der neuen EU-Regelung wird es für Banken, Kryptobörsen, Wallet-Anbieter und weitere Dienstleister in der EU untersagt, jegliche kryptobasierte Konten mit russischen Endnutzern zu betreiben oder solche Konten zu verwalten beziehungsweise zu verwahren. Dies betrifft sämtliche Kryptowährungen und ist unabhängig von der eingesetzten Blockchain-Technologie oder der Höhe der Transaktion. Die politischen Folgen sind weitreichend: Der Schritt könnte die Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit von Kryptowährungen in Russland reduzieren und die digitale Finanzwelt in diesem Markt erheblich einschränken.

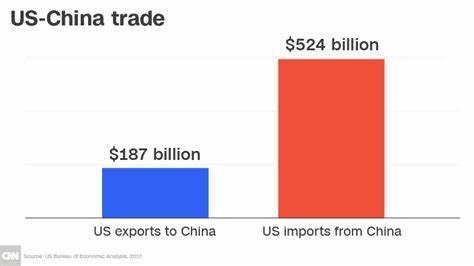

Zudem wird die Maßnahme voraussichtlich auch Druck auf Krypto-Dienstleister ausüben, ihre internen Compliance-Systeme zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf Nutzer aus sanktionierten Ländern. Aufseiten Russlands dürfte das Verbot zu einer stärkeren Suche nach alternativen Zahlungswegen und Kollaborationspartnern führen. Möglicherweise werden vermehrt Verbindungen zu Partnerstaaten außerhalb des EU-Raums wie China oder anderen Ländern des Globalen Südens gesucht, die weniger restriktive Sanktionen verhängen. Gleichzeitig droht jedoch eine steigende Isolation des russischen Kryptowährungsmarkts von den westlichen Finanzplätzen. Die jetzigen Maßnahmen der EU sind Teil eines internationalen Trends, bei dem Kryptowährungen in den Fokus der Finanz- und Außenpolitik geraten.

Länder wie die USA und Großbritannien haben ebenfalls restriktive Regeln und Sanktionen im Krypto-Sektor verschärft, um autoritäre Regime oder russische Akteure an der Nutzung digitaler Assets zur Umgehung von Handelsbeschränkungen zu hindern. Die EU positioniert sich dabei klar als Vorreiter im umfassenden Sanktionsregime und verbessert zugleich die internationale Zusammenarbeit bei der Überwachung und Durchsetzung von Sanktionen. Obwohl das Verbot für viele in der Kryptowährungs-Community und für Befürworter der Blockchain-Technologie eine Einschränkung darstellt, wird es von politischen Entscheidungsträgern als notwendiger Schritt angesehen, um die finanzielle Stabilität und Sicherheit Europas zu schützen und klare Grenzen gegenüber Russland zu ziehen. Die Reaktionen aus der Branche und von Experten zeigen einerseits Verständnis für die politischen Motive, andererseits aber auch Bedenken hinsichtlich der Umsetzung und der möglichen Auswirkungen auf Innovation und Marktstabilität. Insbesondere kleinere Wallet-Anbieter oder dezentrale Dienste könnten vor erheblichen Herausforderungen stehen, da die Nachverfolgung und Einhaltung von Sanktionen im kryptografisch abgesicherten Raum technisch anspruchsvoll ist.

Neben den direkten regulatorischen Maßnahmen wird auch die EU-eigene Infrastruktur im Bereich der Blockchain-Technologie weiter ausgebaut. Ziel ist es, sichere und transparente Systeme zur Überwachung von Finanztransaktionen zu schaffen, die Raubkopien, Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten effektiv unterbinden. Die derzeitigen Sanktionen gegen Russland sind ein Zeichen dafür, dass diese Investitionen in digitale Kontrollmechanismen immer wichtiger werden. Weiterhin kann erwartet werden, dass die Sanktionen mit der Zeit noch weiter verschärft werden – sollten sich die politischen Spannungen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine, Russland und der internationalen Gemeinschaft weiter zuspitzen. Die EU wird dabei voraussichtlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsräumen und internationalen Organisationen intensivieren, um eine möglichst umfassende Durchsetzung der Sanktionen zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das neue Verbot der EU für grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen ein bedeutendes Instrument im Kampf gegen die russische Finanzpolitik darstellt. Es verdeutlicht die zunehmende Bedeutung digitaler Währungen in der globalen Wirtschaft und Politik, aber auch die Herausforderungen und Risiken, die damit verbunden sind. Die getroffenen Maßnahmen sind Ausdruck eines strategischen Ansatzes, der finanzielle und technologische Mittel nutzt, um politische Ziele zu erreichen und die Stabilität in Europa sowie die Unterstützung der Ukraine zu sichern.