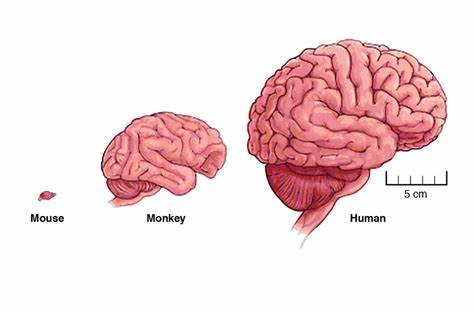

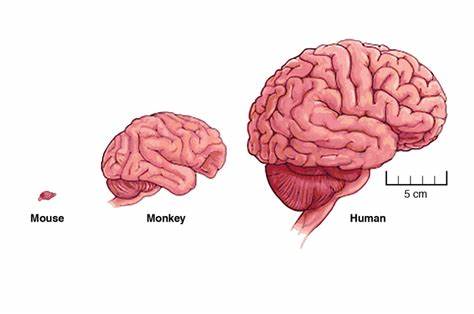

Die Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns zählt zu den faszinierendsten Merkmalen, die uns von anderen Spezies unterscheiden. Lange Zeit war unklar, welche genetischen Faktoren maßgeblich dazu beitragen, dass der menschliche Verstand so außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelt hat. Erst jüngst konnten Wissenschaftler belegen, dass eine bestimmte Sequenz menschlicher DNA in Mäuse eingefügt das Wachstum ihres Gehirns fördert und die neuronale Entwicklung verändert. Diese Erkenntnisse werfen nicht nur ein helles Licht auf die molekularen Grundlagen der Hirnentwicklung, sondern bieten auch neue Möglichkeiten, neurologische Erkrankungen zu erforschen und vielleicht zukünftig zu behandeln. Die Studie, die im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, beschreibt die experimentelle Einführung eines speziellen menschlichen DNA-Abschnitts in die Genome von Mäusen.

Diese genetische Veränderung führte dazu, dass die Mäuse größere Gehirne entwickelten als ihre genetisch unveränderten Artgenossen. Im Detail betrifft es ein DNA-Stück, von dem zuvor angenommen wurde, dass es eine Rolle bei der Regulation von Hirnwachstums-Genen spielt, die beim Menschen einzigartig ausgeprägt sind. Die veränderten Mäuse zeigten nicht nur eine Zunahme in der Gesamtgröße des Gehirns, sondern auch tiefgreifende Veränderungen in der zellulären Architektur, die auf eine verbesserte neuronale Vermehrung und Vernetzung hindeuten. Das menschliche Gehirn ist dank seiner Fähigkeiten im Denken, Lernen und Erinnern bemerkenswert leistungsfähig. Doch die Evolution dieses Organs war ein komplexer Prozess, bei dem viele genetische Veränderungen eine Rolle spielten.

Wissenschaftler suchten daher gezielt nach Genabschnitten, die beim Menschen einzigartig sind und potenziell Einfluss auf die Entwicklung und Plastizität des Gehirns haben könnten. Dabei wurde diese spezielle DNA-Sequenz identifiziert, die offenbar Teil eines regulativen Elements ist, das die Aktivität bestimmter Hirnbildungs-Gene steuert. Die Erkenntnis, dass deren Hinzufügen zu einem Tiergehirn dessen Wachstum fördert, ist ein entscheidender Schritt, um besser zu verstehen, warum das menschliche Gehirn so groß und leistungsfähig ist. Neben der phänotypischen Veränderung der Hirngröße zeigte die Studie auch funktionale Auswirkungen. Es gab Hinweise auf eine erhöhte neuronale Proliferation, also auf die Zellvermehrung von Nervenzellen in der frühen Entwicklungsphase.

Außerdem verbesserten sich bestimmte Verbindungen zwischen den Nervenzellen, was auf eine stärkere Vernetzung im Gehirn hindeutet. Diese neuronalen Eigenschaften sind entscheidend für die komplexen Denkprozesse, die Menschen auszeichnen. Die Ergebnisse legen nahe, dass schon kleine genetische Veränderungen erhebliche Unterschiede in der Gehirnentwicklung bewirken können, was das Verständnis von evolutionärer Anpassung stützt. Für die Neurowissenschaften eröffnen diese Erkenntnisse zahlreiche neue Forschungsrichtungen. Einerseits können Forscher nun besser untersuchen, wie menschenspezifische Gene die Gehirnfunktionen prägen.

Das könnte helfen, kognitive Störungen und neurologische Erkrankungen besser zu begreifen, die mit abnormalem Hirnwachstum oder neuronaler Vernetzung zusammenhängen. Andererseits kann die Methode, gezielt genetische Elemente einzusetzen, zur Entwicklung neuer Modelle für die Erforschung des Gehirns beitragen. Mäuse mit menschlicher DNA bieten somit eine wertvolle Plattform, um Therapieansätze und Medikamente zu testen, die das Gehirn gezielt beeinflussen. Darüber hinaus könnten diese Forschungsfortschritte Einfluss auf Disziplinen wie die Entwicklungsbiologie oder die Genetik haben. Die Möglichkeit, komplexe genetische Elemente, die menschenspezifisch sind, bei Modellorganismen einzuführen und deren Effekte zu beobachten, steigert das Verständnis darüber, wie Evolution und Genregulation zusammenwirken, um komplexe Organe wie das Gehirn zu formen.

Auch ethische Fragen werden damit diskutiert, denn die Grenze zwischen tierischer und menschlicher Genetik wird durch solche Eingriffe fließender. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Technologien ist deshalb unerlässlich, wobei der Nutzen für Medizin und Wissenschaft gegen ethische Bedenken sorgfältig abgewogen wird. Die Bedeutung der Studie liegt auch darin, dass sie zeigt, wie präzise genetische Steuerungsmechanismen auf das große Ganze eines Organismus wirken können. Gehirnwachstum und Entwicklung sind hochdynamische Prozesse, die von einem fein abgestimmten Zusammenspiel zahlreicher Gene abhängen. Das Einfügen eines einzelnen regulatorischen DNA-Abschnitts bewirkt eine Kaskade molekularer Veränderungen, die sich in einem größeren und potenziell leistungsfähigeren Gehirn manifestieren.

Diese Erkenntnis unterstützt auch Hypothesen, dass die evolutionäre Vergrößerung des menschlichen Gehirns weniger durch Veränderungen in den Protein-codierenden Genen als vielmehr durch Anpassungen in deren Regulation zustande kam. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass weitere Studien diese Entdeckung ergänzen und vertiefen werden. Mögliche Richtungen sind unter anderem, herauszufinden, ob das größere Mausgehirn auch mit einer verbesserten kognitiven Leistung einhergeht, was entscheidend für das Verständnis der Funktionalität ist. Ebenso kann untersucht werden, wie verschiedenartige genetische Elemente zusammenwirken, um das Volumen, die Struktur und die neuronale Aktivität des Gehirns zu beeinflussen. Das Wissen aus diesen Untersuchungen könnte langfristig in der Therapie von Entwicklungsstörungen, degenerativen Erkrankungen oder sogar in der Neuroregeneration Anwendung finden.

Zusammenfassend verdeutlicht die Forschung die faszinierende Macht der DNA in der Entstehung und Evolution des menschlichen Gehirns. Ein einziger genetischer Abschnitt, der in ein Modellorganismus-Genom eingefügt wird, kann das Gehirn maßgeblich verändern. Diese Tür zu einem besseren Verständnis unserer eigenen biologischen Grundlagen und Möglichkeiten öffnet neue Horizonte für die Wissenschaft. Die Verbindung von Genetik und Neurowissenschaften wird in den kommenden Jahren vermutlich bahnbrechende Erkenntnisse hervorbringen, die unser Verhältnis zu Intelligenz, Entwicklung und vielleicht sogar zu unserem Ich komplett neu definieren könnten.