Das Konzept des „Noise“ hat in der modernen Wirtschaftswissenschaft und Finanztheorie eine zentrale Bedeutung erlangt. Fischer Black, einer der bedeutendsten Denker im Bereich der Finanzökonomie, hat in seinem grundlegenden Werk aus dem Jahr 1986 umfassend die Auswirkungen von Noise analysiert und dessen tiefgreifenden Einfluss auf Märkte, ökonomische Modelle und sogar auf die Geldpolitik beschrieben. Seine Erkenntnisse haben gezeigt, wie Noise als allgegenwärtiges Phänomen die Funktionsweise von Märkten erheblich prägt – und dabei sowohl Chancen eröffnet als auch Herausforderungen schafft. Noise beschreibt im weitesten Sinne eine Vielzahl von kleinen zufälligen oder unsystematischen Ereignissen, deren Zusammenwirken oft weit größere Auswirkungen hat als einzelne große Ereignisse. Im Gegensatz zu klaren, verifizierbaren Informationen, die rationale Entscheidungen ermöglichen, ist Noise durch Unschärfe, Unsicherheit und oft auch Fehlinterpretationen gekennzeichnet.

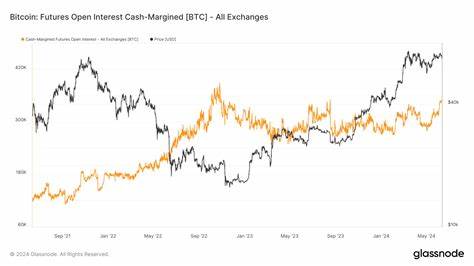

Es ist ein Faktor, der uns daran hindert, die Welt perfekt zu verstehen, und gerade deshalb spielt er in Finanzmärkten, ökonometrischen Studien und makroökonomischen Modellen eine prägende Rolle. Insbesondere in Finanzmärkten ist Noise von grundlegender Bedeutung für die Existenz von Marktplätzen mit hoher Liquidität. Ohne das Vorhandensein von Noise-Tradern, die auf Geräusche oder unvollständige Informationen reagieren, würde es nur wenig Handel geben. Dies liegt daran, dass informierte Investoren in der Regel nur dann handeln, wenn sie eine Gegenpartei mit ausreichendem Risikoappetit oder gegensätzlichen Erwartungen finden. Noise-Trader füllen diese Rolle und ermöglichen kontinuierlichen Handel, erlauben die Preisfindung und schaffen so Märkte mit ausreichendem Volumen und Dynamik.

Allerdings führen diese Noise-bedingten Trades auch dazu, dass Preise nicht vollkommen effizient sind – sie enthalten Schwankungen, die keinen fundamentalen Ursachen folgen. Black hebt hervor, dass die Effizienz von Märkten auf einem schmalen Grat balanciert: Noise fördert die Handelsaktivität, aber bringt zugleich Preisverzerrungen mit sich. Selbst wenn viele Investoren versuchen, auf Basis von Informationen zu handeln, sind die Preise durch das ständige Eingreifen von Noise auch ein Maß für Unsicherheit und Fehlwahrnehmungen. Die Folgen davon sind vielfältig: Preisbewegungen sind volatiler, kurzfristige Abweichungen vom fairen Wert sind normal und das Erkennen wahrer Marktineffizienzen wird erschwert. Ein weiterer Aspekt, den Black beleuchtet, ist die aktive Rolle von Noise im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, insbesondere in der Ökonometrie.

Hier erschwert Noise die Identifikation und Messung von Zusammenhängen in komplexen Datenmengen. Messfehler, unvollständige Variablen und nicht beobachtbare Faktoren führen dazu, dass ökonometrische Modelle oft unzuverlässige oder widersprüchliche Ergebnisse liefern. Dies macht die wissenschaftliche Analyse wirtschaftlicher Phänomene besonders schwierig und legt nahe, dass viele ökonomische Erkenntnisse mit Vorsicht interpretiert werden müssen. Black zeigt auf, dass viele Variablen, die für wirtschaftliche Modelle wichtig sind, nicht direkt beobachtbar sind. Beispielsweise ist der Wert von Humankapital, also der Gesamtwert der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Individuen, kaum messbar, obwohl er wahrscheinlich starken Einfluss auf Entwicklungen an den Kapitalmärkten und in der Gesamtwirtschaft hat.

Die Folge ist eine grundlegende Unsicherheit darüber, wie reale Wechselwirkungen genau verlaufen und welche Variablen maßgeblich sind. Auch in der Makroökonomie erfährt das Verständnis von Noise eine besondere Bedeutung. Black argumentiert, dass herkömmliche Ansätze, welche die Konjunkturzyklen primär durch wenige große Faktoren wie Geldmengenveränderungen oder staatliche Ausgaben erklären, zu einfachgreifend sind. Vielmehr seien es unvorhersehbare Verschiebungen in den Präferenzen der Verbraucher sowie technologische Veränderungen innerhalb vieler einzelner Sektoren – also sozusagen das „Rauschen“ in der Realwirtschaft –, welche die Hauptursache für Wirtschaftszyklen darstellen. Diese sektorspezifischen Verschiebungen führen zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf vielen Märkten gleichzeitig.

Technologien und Präferenzen stimmen nicht überein, wodurch es in manchen Bereichen zu Expansionen und in anderen zu Schrumpfungen kommt. Die resultierenden Kosten und Schwierigkeiten, Kapital und Arbeitskraft schnell zwischen Sektoren umzuschichten, potenzieren diese Schwankungen und verstärken somit die Zyklizität der Wirtschaft. Ein bemerkenswerter Punkt in Blacks Analyse ist die weitgehende Unabdingbarkeit von Noise für die Existenz von Märkten und ökonomischen Dynamiken. Noise schafft Handelsmöglichkeiten und Preisbewegungen, macht aber auch Modelle und Prognosen komplex und unzuverlässig. Darüber hinaus zeigt der Autor auf, dass geldpolitische und fiskalpolitische Maßnahmen oft an Grenzen stoßen, weil die Unsicherheiten und Informationsdefizite auf zahlreichen Ebenen zu groß sind, um wirksame Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen zu ermöglichen.

Die Erkenntnis, dass Erwartungen und Inflationsraten nicht rational, sondern von Noise determiniert sind, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil von Blacks Arbeit. Inflationserwartungen sind demnach nicht konstant oder logisch vorhersagbar, sondern werden durch subjektive Einschätzungen geprägt, die oft nicht auf rationalen Kalkülen basieren. Dies erklärt, warum Inflationsraten häufig schwanken und sich nur schwer kontrollieren lassen, wenn keine fixen Referenzgrößen wie ein Goldstandard oder feste Wechselkurse vorhanden sind. Dies führt zu einem weiterführenden Verständnis der internationalen Ökonomie, bei dem Veränderungen von Wechselkursen und Preisniveaus als Rauschen aufgefasst werden, welches die Interpretation wirtschaftlicher Zusammenhänge erschwert. In Wirklichkeit sind die zugrundeliegenden Nachfrage- und Angebotsmechanismen relativ unabhängig von diesen nominalen Variablen – ein Zustand, der sich in der Theorie der Kaufkraftparität widerspiegelt, aber in der Realität durch das Rauschen verdeckt wird.

Black weist zudem auf die Implikationen für empirische Forschung hin. Die zahlreichen Quellen von Noise in Daten und Modellen führen dazu, dass herkömmliche ökonometrische Tests ihre Aussagekraft einbüßen. Forschungsergebnisse müssen daher stets kritisch und im Kontext der inhärenten Unsicherheiten betrachtet werden. Zudem bedingt Noise, dass viele ökonomische Zusammenhänge nicht eindeutig nachweisbar sind, was zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber dogmatischen Interpretationen führen muss. In der Summe liefert Fischer Blacks Analyse eine vielschichtige Perspektive auf die Rolle von Noise in Wirtschaft und Finanzmärkten.

Noise ist nicht nur eine Störgröße, sondern ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Systems, der Marktaktivität ermöglicht, aber zugleich Regelmäßigkeiten verwischt und Prognosen erschwert. Es handelt sich um eine unvermeidbare Dimension der Komplexität wirtschaftlicher Prozesse. Für Praktiker bedeutet dies, dass Erwartungen an die Marktgenauigkeit und Prognosekraft ökonomischer Modelle realistisch sein müssen. Das Streben nach vollständiger Information oder perfekten Marktbedingungen ist illusorisch; der Umgang mit Noise verlangt Statistiken und Theorien, die Unsicherheit und Imperfektion integrieren. Dies gilt sowohl für Anleger, politische Gestalter als auch Wissenschaftler.