In der heutigen Softwareentwicklung sind funktionale Spezifikationen ein unverzichtbarer Bestandteil für die Sicherstellung der Korrektheit und Zuverlässigkeit von Programmen. Spezifikationen legen fest, welche Voraussetzungen eine Funktion erwartet und welche Ergebnisse sie liefern soll. Doch in der Praxis fehlen viele Programme oftmals an formalen Spezifikationen, was während des Testens und der Wartung zu unerwarteten Fehlern führen kann. Genau hier setzt das Konzept der dynamischen Invarianten an – eine wegweisende Methode, um Spezifikationen automatisch aus Programmausführungen zu extrahieren und so die Robustheit von Software signifikant zu erhöhen. Dynamische Invarianten, oft auch „mining function specifications“ genannt, basieren darauf, vorhandene Programmabläufe systematisch zu beobachten.

Dabei werden prä- und postconditionale Bedingungen über die Funktionsargumente sowie Rückgabewerte abgeleitet. Diese Bedingungen fassen zusammen, welche Werte und Beziehungen während der Ausführung konstant gehalten werden. Ein wesentlicher Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass sich Entwickler nicht erst mühsam eigene Spezifikationen erarbeiten müssen, sondern diese automatisch aus echten Ausführungsdaten generiert werden können. Das grundlegende Prinzip hinter dynamischen Invarianten lässt sich simpel beschreiben: Während einer oder mehrerer Programmausführungen werden die Werte aller relevanten Variablen protokolliert. Anschließend werden diese Werte gegen eine Vielzahl vordefinierter Bedingungen beziehungsweise Eigenschaften geprüft.

Nur jene Bedingungen werden übernommen, die für alle beobachteten Ausführungen gelten, denn sie sind potenzielle Invarianten – also Eigenschaften, die stets unverändert bleiben und daher als Spezifikationen taugen. Ein anschauliches Beispiel sind Typ-Angaben in Python. Während die Sprache selbst dynamisch getypt ist und in Quellcode keine zwingenden Typdeklarationen erfordert, sind Typinformationen für Werkzeuge wie statische Analysatoren oder Testgeneratoren entscheidend. Automatisch geminerte Typannotationen basieren auf der Beobachtung tatsächlicher Argument- und Rückgabewerte. So kann eine Funktion, die während ihrer Ausführung nur Fließkommazahlen empfängt und zurückliefert, automatisch mit passenden Typannotationen versehen werden.

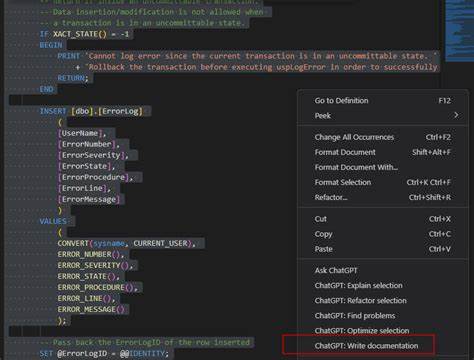

Dadurch können potenzielle Fehler bereits vor der Ausführung erkannt werden, weil ein Aufruf mit einem falschen Datentyp nicht mehr unentdeckt bleibt. Die technische Umsetzung erfolgt meist über Tracing-Mechanismen, die jede Funktionseingabe und den jeweiligen Rückgabewert erfassen. Anschließend wird der Quellcode der Funktion in eine abstrakte Syntaxbaum-Struktur (AST) überführt. Dort können dann gezielt Annotationen wie Typinformationen eingefügt werden. Durch Rückumwandlung des bearbeiteten ASTs in lesbaren Quellcode entsteht eine annotierte Version der Funktion, die als Grundlage für weitere Prüf- und Analysewerkzeuge dient.

Dynamische Invarianten gehen über reine Typinformationen hinaus. Sie erlauben auch das Erkennen komplexerer Bedingungen – etwa, dass ein Funktionsargument stets größer als Null sein muss oder dass der Rückgabewert mit seinen Eingabeparametern durch eine bestimmte Gleichung verknüpft ist. Hier kommen vordefinierte Eigenschaftsmuster („properties“) zum Einsatz, wie etwa Vergleiche (<, <=, ==) oder Typprüfungen mittels isinstance. Auf Basis der beobachteten Werte erzeugt das System sogenannte Vor- und Nachbedingungen, die als Dekoratoren die Funktion umgeben und zur Laufzeit überprüft werden können. Das Einführen solcher Vor- und Nachbedingungen geschieht meist über Python-Dekoratoren, die vor Funktionsaufruf und nach Rückgabe die Einhaltung der Invarianten prüfen.

Bei Verletzung wird eine Fehlermeldung ausgelöst, die schnelle Rückschlüsse auf Abweichungen vom erwarteten Programmverhalten erlaubt. Auf diese Weise fungieren die Invarianten wie eine ausführbare Spezifikation oder ein Orakel, das die Konsistenz über verschiedene Eingaben hinweg sicherstellt. Ein großer Vorteil der dynamischen Invarianten liegt in der Verknüpfung mit automatisierten Testgeneratoren und Fuzzing-Methoden. Je umfangreicher und vielfältiger die Ausführungen sind, die das Tool beobachtet, desto präziser werden die abgeleiteten Spezifikationen. Das bedeutet, dass die Qualität der Invarianten nicht nur vom Code selbst, sondern auch von der Testabdeckung abhängt.

Entwickler können somit ihre Tests gezielt erweitern, um einerseits neue Programmzustände zu erfassen und andererseits fehlerhafte oder unerwünschte Änderungen frühzeitig zu identifizieren. Die dynamische Spezifikationsgewinnung ist aus mehreren Gründen für moderne Softwareentwicklung wichtig. Erstens wird der Dokumentationsaufwand reduziert, weil sowohl Typen als auch komplexe Argumentbeziehungen automatisch bestimmt werden können. Dies entlastet Entwickler, die sonst viel Zeit mit manuellen Spezifikationen verbringen müssten. Zweitens verbessern die gewonnenen Spezifikationen die Testgenauigkeit, da nachträgliche Änderungen am Code schnell auf ungewollte Seiteneffekte überprüft werden können.

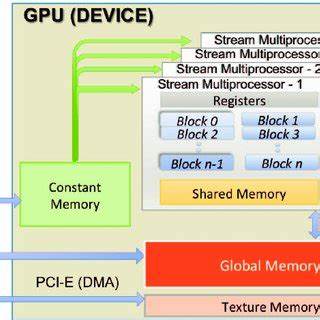

Drittens bilden diese Spezifikationen wertvolle Eingaben für formale Verifikationswerkzeuge und symbolische Analysen, wodurch höheres Vertrauen in die Software entsteht. Um dynamische Invarianten effektiv einzusetzen, sind einige technische Voraussetzungen notwendig. Die Möglichkeit, Programmfunktionen während der Ausführung zu beobachten und auszuwerten, bildet die technische Grundlage. In Python lässt sich dies sehr gut mittels sys.settrace realisieren, was das Tracking jeder Funktionserfassung erlaubt.

Die Umwandlung von Code in ASTs und zurück ist über Standardbibliotheken wie ast möglich. All diese Werkzeuge sind leicht zugänglich und ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Die Geschichte der Spezifikationsgewinnung ist eng mit dem Tool DAIKON verknüpft, welches seit mehr als 20 Jahren als Pionier auf diesem Gebiet gilt. Es erweitert die Basisfunktionalitäten um eine umfangreiche Sammlung von Mustern für Invarianten und unterstützt neben einfachen Vor- und Nachbedingungen auch komplexe Daten- und Objektinvarianten. DAIKON zeigt eindrucksvoll, wie kontinuierliche Erweiterung und Integration in Testverfahren den Wert von dynamischen Invarianten für die Softwarequalität massiv steigern.

Trotz all der Fortschritte bleiben einige Herausforderungen bestehen. So hängt die Aussagekraft der abgeleiteten Spezifikationen stark von der Vielfalt der beobachteten Ausführungen ab. Werden nur wenige und wenig differenzierte Testfälle ausgeführt, drohen Überanpassungen: Die Invarianten beschreiben dann nur das, was tatsächlich beobachtet wurde, und sind damit zu eng. Dies kann zu vermeintlichen Einschränkungen führen, die im produktiven Einsatz nicht zutreffen. Demgegenüber kann eine breit gefächerte Testgenerierung Abhilfe schaffen und sorgt für aussagekräftige Spezifikationen.

Eine interessante Perspektive eröffnet sich durch die Kombination von Spezifikationsgewinnung mit domänenspezifischen Testgeneratoren oder Grammatik-basiertem Fuzzing. Durch gezielte Testzüchtung werden viele Pfade und Variationen abgedeckt, die wiederum bessere Invarianten ermöglichen. Anwendungsfälle reichen von einfachen mathematischen Funktionen bis hin zu komplexen APIs und grafischen Benutzeroberflächen. Darüber hinaus bieten dynamische Invarianten wertvolle Chancen im Bereich der Regressionstests. Bei Änderungen am Code können automatisch generierte Spezifikationen sicherstellen, dass neue Implementierungen die ursprünglichen Anforderungen weiterhin erfüllen.

Sollte die Software abweichen, wird dies unmittelbar erkannt, was die Wartung und Weiterentwicklung deutlich erleichtert. Im Fazit lässt sich festhalten, dass dynamische Invarianten eine vielversprechende Technologie sind, die den Brückenschlag zwischen formalen Spezifikationen und praktischer Softwareentwicklung ermöglicht. Automatisch gewonnene Typinformationen und Invarianten unterstützen Entwickler dabei, Programme sicherer, nachvollziehbarer und besser testbar zu gestalten. Mit wachsender Integration automatisierter Testverfahren werden die abgeleiteten Spezifikationen präziser und zuverlässiger, was der Softwarequalität insgesamt zugutekommt. Für Softwareentwickler, Tester und Forschungsgemeinschaften eröffnen sich dadurch zahlreiche neue Möglichkeiten, die Effizienz und Effektivität von Qualitätssicherungsprozessen zu steigern.

Dynamische Invarianten transformieren das nebulöse Gebiet der informellen Anforderungen in greifbare, maschinenlesbare Spezifikationen, die als sichere Grundlage für automatisierte Tests und Verifikationen dienen. Zukünftige Entwicklungen werden sich vermutlich auf die Erweiterung des Spektrums der automatisch miterfassten Eigenschaften konzentrieren und den Grad der Formalisierung weiter erhöhen. Gerade die Einbindung komplexerer Datenstrukturen, die Analyse lokaler Variablen sowie verbesserte Heuristiken zur Einordnung und Filterung von Invarianten werden die Einsatzmöglichkeiten ausweiten. Ebenfalls verspricht die Kombination mit KI-gestützter Testgenerierung und Analyse eine neue Ära der softwaregestützten Spezifikationsgewinnung. In Summe helfen dynamische Invarianten dabei, die Kluft zwischen Softwarefunktion und ihrer formalen Spezifikation zu überbrücken.

Sie unterstützen Entwickler darin, ihre Programme so zu beschreiben, zu validieren und zu verbessern, dass unerwartete Fehler minimiert werden und der Wartungsaufwand sinkt. So leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu höherer Softwarequalität in einer zunehmend komplexen digitalen Welt.