Stablecoins gehören zur neusten Generation digitaler Währungen, die als potenzielle Innovation das traditionelle Finanzsystem verändern könnten. Doch trotz ihres steigenden Einflusses bleiben viele Menschen unsicher, was genau Stablecoins sind, wie sie funktionieren und warum gerade der US-Kongress so großes Interesse an ihrer Regulierung zeigt. Diese große Aufmerksamkeit überrascht, denn inmitten wirtschaftlicher Herausforderungen und Börsenturbulenzen erscheint das Thema für viele wenig greifbar. Doch Stablecoins sind weit mehr als nur eine technische Spielerei – sie könnten das weltweite Zahlungsverkehrssystem grundlegend verändern. Die Debatte um ihre Regulierung offenbart wirtschaftliche, politische und soziale Fragestellungen, die weit über den Krypto-Space hinausgehen.

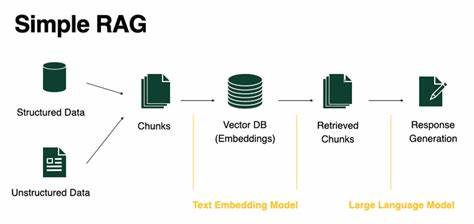

Stablecoins sind digitale Währungen, die versuchen, die Volatilität anderer Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu vermeiden. Im Kern ist ein Stablecoin an eine reale Währung gekoppelt, üblicherweise den US-Dollar. Ein Ziel besteht darin, dass ein Stablecoin immer in einem festen Verhältnis zum Dollar steht – beispielsweise ein Stablecoin entspricht genau einem US-Dollar. Dieses Konzept soll dem Nutzer Stabilität und Sicherheit bieten, während gleichzeitig die Vorteile der Blockchain-Technologie genutzt werden. Die Blockchain selbst ist eine dezentral verwaltete digitale Datenbank, die jede Transaktion transparent und unveränderbar speichert.

Dadurch ermöglichen Stablecoins schnelle, kostengünstige und grenzüberschreitende Transaktionen, die ohne das Einschalten von traditionellen Bankinstituten stattfinden können. Befürworter sehen darin eine Revolution für den Zahlungsverkehr und die Finanzwelt insgesamt. Jenseits der theoretischen Vorteile zeigt die Praxis jedoch auch Risiken und Herausforderungen. Es gab bereits Fälle, in denen Stablecoins ihre Dollar-Bindung verloren haben, was zu erheblichen Unsicherheiten und finanziellen Verlusten führte. Die berühmtesten Beispiele sind der Zusammenbruch von TerraUSD oder die Wertschwankungen bei Tether und USD Coin in Zeiten extremer Marktturbulenzen.

Diese Vorfälle werfen Fragen zur Solidität der zugrunde liegenden Reserven und Geschäftsmodelle auf. Oft werden Stablecoins durch reale Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen oder andere liquide Mittel abgesichert, doch die genaue Zusammensetzung der Reserven und deren Kontrolle sorgen immer wieder für Kontroversen, insbesondere bei Stablecoins, die keine vollständige Offenlegung oder unabhängige Prüfungen vorlegen. Im US-Kongress haben diese Entwicklungen eine Debatte über geeignete Regulierungen ausgelöst. Zwei Gesetzesentwürfe heben besonders hervor, wie die Branche in den Fokus der Politik gerückt ist. Sowohl der STABLE Act im Repräsentantenhaus als auch der GENIUS Act im Senat verfolgen das Ziel, regulatorische Unsicherheiten zu beseitigen und klare Rahmenbedingungen für Stablecoin-Anbieter zu schaffen.

Interessant ist, dass diese Gesetzesinitiativen häufig darauf bestehen, dass Stablecoins nicht unter die Aufsicht der Securities and Exchange Commission fallen, sondern stattdessen einer leichteren Regulierung auf Bundes- oder sogar auf Bundesstaatsebene unterliegen sollen. Diese Position stößt bei Kritikern auf starken Widerstand, die genau darin ein Risiko für die Finanzstabilität sehen. Ein besonders heikler Punkt ist die Erlaubnis, dass manche Stablecoin-Anbieter risikoreiche Vermögenswerte wie Geldmarktfonds nutzen dürfen, die sich in der Vergangenheit als anfällig für Krisen erwiesen haben. Gleichzeitig sollen strengere Auflagen, die zum Schutz vor Marktcrashs eingeführt werden könnten, verboten werden. Das führt zu Sorgen, dass ein Vertrauensverlust gegenüber einem Stablecoin trotz aller Absicherungen eine Kettenreaktion auslösen könnte, die das Finanzsystem belastet.

Die Folge könnten Panikverkäufe und erhebliche Marktverwerfungen sein. Hinzu kommt die Öffnung des Marktes für Nichtbanken, darunter auch große Tech-Konzerne wie Meta oder Amazon, die über enorme Datenmengen verfügen und damit tiefen Einblick in das Finanzverhalten der Nutzer hätten. Kritiker befürchten eine steigende Machtkonzentration und Datenschutzrisiken, falls diese Unternehmen in den Stablecoin-Markt einsteigen. Neben den regulatorischen und wirtschaftlichen Debatten ist auch die politische Dimension nicht zu übersehen. Die Nähe einiger Politiker und deren Familienunternehmen zur Kryptobranche sorgt für zusätzliche Spannungen.

Beispielhaft ist hier die Beteiligung der Familie Trump im Stablecoin-Segment, was die Diskussion um Interessenkonflikte und Einflussnahme befeuert. Es stellt sich die Frage, inwieweit legislative Maßnahmen wirklich im Allgemeininteresse erfolgen oder von Lobbyismus und persönlichen Profitinteressen geprägt sind. Der aktuelle Vorstoß, in der Corona- und Wirtschaftskrise die Regulierung von Stablecoins zur Priorität zu machen, wirft somit auch ein Licht auf Machtverschiebungen und den Einfluss von Geld in der Politik. Trotz mehrfacher Versprechen von Innovation und Fortschritt ist der praktische Nutzen der Stablecoins im Alltag noch nicht breit etabliert. Bislang dominieren sie vor allem den Krypto-Handel, wo sie als Zwischenwährung beim Kauf und Verkauf anderer Kryptowährungen genutzt werden.

Für den breiten Verbraucher sind Stablecoins noch wenig relevant, auch wenn sie theoretisch den Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessern könnten – etwa für Menschen ohne Bankkonto oder in Ländern mit instabilen nationalen Währungen. Mit Blick auf die Zukunft könnten Stablecoins jedoch eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn es gelingt, ihre Sicherheit und Vertrauen durch regulatorische Maßnahmen zu stärken. Länder wie die USA streben an, ihre Position als globale Finanzkraft durch Innovationsführerschaft im Kryptosektor abzusichern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass unklar geregelte Stablecoins zu neuen Krisenquellen werden oder das Finanzsystem durch technologische und institutionelle Brüche destabilisiert wird. Die Diskussion um Stablecoins steht somit exemplarisch für die Herausforderungen bei der Gestaltung der digitalen Finanzwelt.

Sie zeigt auf, wie technologische Disruptionen wirtschaftliche Machtverhältnisse verändern, politische Entscheidungen beeinflussen und wie komplex die Balance zwischen Innovation, Verbraucherschutz und Stabilität ist. Für Verbraucher und Investoren gilt es, sich genau zu informieren und vorsichtig zu sein. Stablecoins sind keine risikofreie Alternative zu klassischem Geld. Ihre Stabilität hängt maßgeblich von den dahinterstehenden Mechanismen, der Regulierung und dem Marktvertrauen ab. Wer sich für Stablecoins interessiert, sollte die Dynamiken hinter den Kulissen verstehen und die Entwicklungen aufmerksam verfolgen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt die Zukunft der Stablecoins offen – sie könnten zum Finanzmotor oder zur kritischen Schwachstelle werden. Die Art und Weise, wie Gesetzgeber, Unternehmer und Gesellschaft diesen Weg gestalten, wird entscheidend sein für die nächsten Jahrzehnte der Geld- und Finanzwelt.