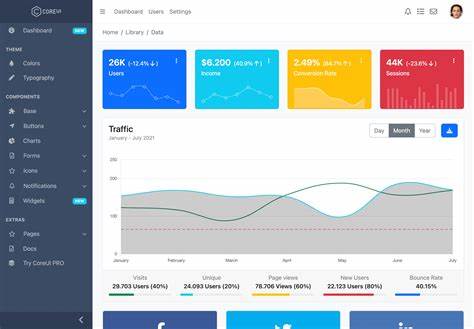

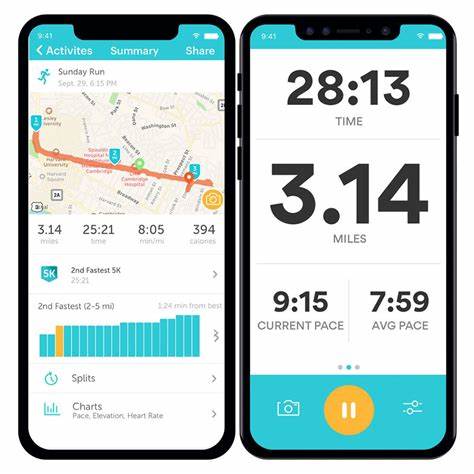

Dashboards sind heute aus der digitalen Welt kaum noch wegzudenken. Sie dienen als zentrale Anlaufstelle, um Daten zu visualisieren, Prozesse zu überwachen und wichtige Kennzahlen im Blick zu behalten. Insbesondere bei der Nutzung von Open-Source-Tools und selbstgehosteten Lösungen versprechen individuell anpassbare Dashboards große Freiheiten. Doch die Realität zeigt, dass der Aufbau solcher Dashboards deutlich komplexer ist, als viele zunächst annehmen. Zahlreiche Herausforderungen im Bereich Datenmodellierung, Abstraktionen, Performance und Bedienbarkeit können den Entwicklungsprozess erschweren und erfordern eine durchdachte Planung und moderne technologische Ansätze.

Ein exemplarischer Fall ist die Entwicklung der anpassbaren Dashboards bei Langfuse – einer Plattform für die Analyse von großen Sprachmodellen (LLMs). Dort wurden die Schwierigkeiten und Fehler, die bei diesem Vorhaben auftauchen, offen diskutiert und können als Learning für Entwickler und Produktverantwortliche dienen, die eigene Dashboards bauen möchten. Das Aufzeigen der Kernprobleme und Lösungsansätze bietet wertvolle Einblicke in die technische Tiefe und die Komplexität hinter scheinbar einfachen Visualisierungen. Eines der zentralen Probleme beim Bau von Open-Source-Dashboards ist die Abstraktion der Datenquelle. Häufig werden Rohdaten direkt abgefragt, was zwar kurzfristig funktioniert, langfristig aber die Flexibilität stark einschränkt.

Bei Langfuse wurde eine virtuelle Datenmodell-Schicht implementiert, die die Datenbank abstrahiert und ein konsistentes Schema für Dimensionen und Messwerte definiert. Mit solch einer Abstraktionsschicht wird nicht nur die direkte und komplexe Arbeit mit der zugrundeliegenden Datenbank vermieden, sondern auch eine klare Dokumentation und Validierung unterstützt. So können Entwickler und Endanwender die Daten leichter verstehen und verwenden, ohne die Datenbankdetails im Detail kennen zu müssen. Neben der Datenmodellierung stellt der Query-Builder eine der schwierigsten Herausforderungen beim Erstellen flexibler Dashboards dar. Er muss in der Lage sein, komplexe und vielseitige Aggregationen sowie Filter zu unterstützen, die auf sehr unterschiedlichen Ebenen angesetzt sein können, beispielsweise auf Benutzer-, Session- oder Trace-Ebene.

Viele Visualisierungswerkzeuge basieren zwar auf OLAP-Modellen, doch deren Unterstützung für hierarchische oder mehrstufige Aggregationen ist oft beschränkt oder kompliziert zu konfigurieren. Langfuse nahm diese Herausforderung an und entwickelte ein domänenspezifisches JSON-basiertes Anfrageformat, mit dem Nutzer Abfragen beliebig gestalten können. Dieses Format erlaubt es, Dimensionen, Messwerte, Zeitfenster und Filter flexibel zu kombinieren, ohne dass die zugrundeliegenden Datenstrukturen offengelegt werden müssen. Auf diese Weise ist der Query-Builder in der Lage, komplexe Abfragen zu erstellen, die auf einer zweistufigen Aggregation basieren und damit auch große Datenmengen performant auswerten können. Die Wahl der Datenbank-Technologie und deren Performance-Eigenschaften spielen für die Umsetzung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

So war die Einführung der Spaltendatenbank ClickHouse ein entscheidender Schritt für Langfuse, um schnell und zuverlässig auch bei großen Datenvolumen die Abfragen zu ermöglichen. ClickHouse eignet sich durch seine hohe Aggregationsperformance und Skalierbarkeit besonders gut für analytische Workloads in Dashboards. Doch auch mit einer starken Datenbank ist eine gute Architektur – insbesondere hinsichtlich der Abfrageerstellung und des Caching – wichtig, um die Antwortzeiten niedrig zu halten und die Echtzeitfähigkeit der Dashboards zu gewährleisten. Die Flexibilität beim Entwurf und der Struktur der Dashboards selbst stellt weitere Anforderungen an das System. Entwickler müssen zwischen der Wiederverwendbarkeit von einzelnen Dashboard-Komponenten beziehungsweise Widgets und deren einfacher Verwaltung abwägen.

Langfuse entschied sich für eine Architektur, die sowohl eingebettete Widgets erlaubt, die nur innerhalb eines Dashboards existieren, als auch wiederverwendbare Widgets, die von Experten definiert werden können und in mehreren Dashboards genutzt werden. Diese Vorgehensweise verhindert, dass durch Multiplikation von ähnlichen Widgets Inkonsistenzen entstehen oder Wartungsaufwand durch veraltete Visualisierungen wächst. Auf der Benutzeroberfläche liegt der Fokus neben einer ansprechenden Gestaltung auch auf der Responsivität und einer intuitiven Bedienung. Benutzer sollen Widgets einfach erstellen, anpassen, verschieben und skalieren können, um ihre individuellen Anforderungen abzubilden. Hier helfen gut etablierte Open-Source-Komponenten wie React Grid Layout oder Visualisierungsbibliotheken wie Recharts, durch die viel Entwicklungsaufwand eingespart wird und dennoch eine hohe Qualität erzielt werden kann.

Ein spannendes Element beim Entwicklungsprozess war auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um die Produktivität zu steigern. Teammitglieder nutzten KI-basierte Assistenz, um Code zu generieren, Tests zu erstellen und Fehler zu erkennen. Gerade bei dem komplexen Query-Builder wurden umfangreiche Unit-Tests entwickelt, die nicht nur die Validität der generierten SQL-Abfragen sicherstellen, sondern auch SQL-Injection und andere Sicherheitsaspekte abfangen. Die Kombination aus menschlichem Know-how und KI-Unterstützung ermöglicht es, qualitativ hochwertige Software schneller zu erstellen und gleichzeitig technische Schulden gering zu halten. Das Rollout der Dashboards erfolgte schrittweise, zunächst in einer Beta-Phase in der Cloud, um flexibler auf Feedback zu reagieren und gegebenenfalls Änderungen am Datenmodell oder der Oberfläche vorzunehmen, ohne dass Endanwender komplexe Migrationen durchführen mussten.

Nach erfolgreicher Einführung und positiver Resonanz folgte die Bereitstellung für selbstgehostete Open-Source-Nutzer, die nun die gleichen Möglichkeiten erhalten, die Dashboards anzupassen und weiterzuentwickeln. Feedback von Nutzern brachte immer wieder Wünsche nach weiteren Diagrammtypen, besseren Anpassungsmöglichkeiten und einfacherer Bedienung. Diese Insights flossen kontinuierlich in die Verbesserung der Dashboards ein, beispielsweise in Form von resizable und movable Widgets, der Möglichkeit zur Umbenennung von Komponenten und verbesserten Werkzeugen zur Widget-Erstellung. Langfuse bietet außerdem verwaltete Dashboards zu bestimmten Themenbereichen an, welche Nutzer direkt einsetzen oder duplizieren und an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Die Entwicklungserfahrung von Langfuse zeigt exemplarisch, dass der Aufbau von Open-Source-Dashboards weit mehr erfordert als nur eine hübsche Visualisierung oder eine rudimentäre Datenanbindung.

Technische Tiefe, Architekturkonzepte und benutzerorientiertes Design müssen harmonieren, um ein Produkt zu schaffen, das praktikabel, performant und skalierbar ist. Gerade im Open-Source-Umfeld, wo Nutzer oft vielfältige Anforderungen haben und flexibel bleiben möchten, sollte diese Komplexität frühzeitig erkannt und adressiert werden. Die Wahl geeigneter Technologien wie einer effizienten Analytics-Datenbank, die Definition einer abstrahierten und dokumentierten Datenmodell-Schicht, ein intelligenter Query-Builder und eine modulare Dashboard-Architektur sind Grundpfeiler des Erfolgs. Hinzu kommen ein iterativer Entwicklungsprozess mit Nutzerfeedback und der gezielte Einsatz von Automatisierung sowie KI, um Qualität und Geschwindigkeit zu erhöhen. Wer plant, selbst Open-Source-Dashboards zu entwickeln oder bestehende Lösungen an seine Bedürfnisse anzupassen, sollte sich der möglichen Schwierigkeiten bewusst sein und das Projekt entsprechend strategisch angehen.

Nur so lassen sich leistungsfähige, flexible und benutzerfreundliche Dashboards realisieren, die eine echte Hilfe bei der Datenanalyse bieten und langfristig gewartet und erweitert werden können. Die Reise, eigene Dashboards zu bauen, ist also eine Herausforderung, die weit über reine Visualisierung hinausgeht und fundierte Kenntnisse im Datenmanagement, in Architektur sowie in Frontend- und Backend-Entwicklung verlangt. Doch mit den richtigen Werkzeugen, Methoden und einer klaren Vision eröffnet sie auch zahlreiche Möglichkeiten für individuell zugeschnittene Einblicke und verbesserte Entscheidungsprozesse – und unterstützt Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.