In einer Zeit, in der Energie als wertvollste Ressource der kommenden Jahrzehnte gilt, stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, Energieflüsse effizient zu steuern, zu überwachen und dynamisch anzupassen. Die globale Energienachfrage wächst stetig und die Systeme, die diese Energie erzeugen, speichern und verteilen, werden immer komplexer. Die klassische Infrastruktur mit starren, häufig relationalen Datenbanken stößt hierbei zunehmend an ihre Grenzen. Wie Unternehmen dennoch die wachsenden Anforderungen im Energiemanagement bewältigen können, zeigt ein innovativer Ansatz, der auf der Nutzung von Graph-Datenbanken basiert. Diese Technologie revolutioniert nicht nur die Art und Weise, wie Energienetze analysiert und visualisiert werden, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für tiefgreifende Einblicke und effiziente Steuerung.

Die Komplexität moderner Energiesysteme ergibt sich aus zahlreichen, miteinander vernetzten Komponenten wie Kraftwerken, Stromnetzen, Gasleitungen und Speichern. Jeder dieser Knoten ist durch mehrere Verbindungen mit anderen verknüpft, wobei Ressourcen wie elektrische Energie, Gas oder Öl transportiert werden. Um sicherzustellen, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind, müssen diese Netze in Echtzeit überwacht und analysiert werden. Technische Ausfälle oder Engstellen können immense wirtschaftliche Schäden verursachen und die Versorgungssicherheit gefährden. In den USA beispielsweise summierten sich die Ausfallzeiten im Jahr 2020 auf über 1,33 Milliarden Stunden, was für Unternehmen Verluste von mehr als 30 Milliarden US-Dollar bedeutete.

Traditionell basieren die IT-Systeme zur Analyse dieser Netze auf relationalen Datenbanken. Diese speichern Daten in Tabellen und nutzen JOIN-Operationen, um Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten herzustellen. Obwohl diese Methode in der Vergangenheit effizient war, zeigt sie bei größeren, dynamischen Energiesystemen erhebliche Schwächen. JOIN-Abfragen sind komplex und werden mit wachsender Netzwerkgröße und dynamischen Änderungen im Topologiegraphen extrem rechenintensiv. Für Unternehmen bedeutet dies verzögerte Reaktionszeiten und eingeschränkte Möglichkeiten, Echtzeitdaten effektiv auszuwerten.

Im Gegensatz dazu bieten Graph-Datenbanken ein ganz anderes Paradigma: Sie speichern Daten nicht in starren Tabellen, sondern als Knoten und Kanten, die direkt miteinander verbunden sind. Diese nativen Beziehungen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf verknüpfte Daten, ohne aufwändige Verknüpfungsoperationen durchführen zu müssen. Die Performance verbessert sich dadurch signifikant, da Abfragen oft in konstanter Zeit durchgeführt werden können. Dabei entfällt sogar die Notwendigkeit von Fremdschlüsseln, die bei relationalen Modellen zur Verknüpfung von Daten benötigt werden. Graph-Datenbanken sind außerdem bestens dafür geeignet, große Energiesysteme dynamisch abzubilden und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Sie ermöglichen es, sowohl den aktuellen Zustand der Netzkomponenten zu erfassen als auch zeitlich variable Zustände zu verwalten und zu analysieren. Der Einsatz von graphbasierten Traversal-Algorithmen wie Breadth-First-Search (BFS) oder Depth-First-Search (DFS) erlaubt es Unternehmen, gezielt durch das Energienetz zu navigieren und so beispielsweise die nächsten erreichbaren Knoten oder mögliche Alternativrouten bei Störungen zu identifizieren. Durch die Verwendung einer Graphdatenstruktur lassen sich zudem komplexe Analysen durchführen, die für die Energiebranche besonders relevant sind. Algorithmen wie PageRank, Community Detection oder Centrality können genutzt werden, um kritische Netzbereiche zu identifizieren, Engpässe zu erkennen oder den Einfluss einzelner Komponenten auf das Gesamtsystem zu bewerten. Diese Analysen sind mit klassischen relationalen Datenbanken nur schwer oder extrem ineffizient umsetzbar.

Der größte Mehrwert eines graphbasierten Ansatzes liegt jedoch in der verbesserten Visualisierung und Verständlichkeit komplexer Energienetze. In einer Graphdatenbank können die Netzwerke unkompliziert dargestellt und in Echtzeit angepasst werden. So erhalten Führungskräfte und technische Mitarbeiter eine transparente Übersicht, die schnelle Entscheidungen fordert und vereinfacht. Echtzeit-Updates, Statusmeldungen und Warnungen können zentral eingebunden werden, was den Mehrwert der Plattform gegenüber fragmentierten und ineffizienten Insellösungen deutlich erhöht. Neben den technischen Vorteilen zeigt sich mit Graphdatenbanken auch eine stärkere Integration von Machine Learning und künstlicher Intelligenz im Energiemanagement.

Die natürliche Darstellung und Speicherung von Beziehungen ermöglicht es, Muster zu erkennen, die zuvor verborgen geblieben sind. So lassen sich beispielsweise Prognosen zur Netzbelastung genauer erstellen oder Szenarien simulieren, in denen alternative Versorgungswege in politischen Krisenzeiten untersucht werden. Die Kombination aus Graphanalysen und ML-Algorithmen bietet Unternehmen die Chance, auf zukünftige Herausforderungen proaktiv zu reagieren und innovative Geschäftsmodelle rund um Energie aufzubauen. Das Umdenken hin zu graphbasierten Systemen ist essenziell für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, die in der Energiebranche tätig sind. Die Technologie ermöglicht eine bessere Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, bietet höhere Leistungsfähigkeit bei Abfragen und stellt dynamische Anpassungsfähigkeit sicher – ein Muss angesichts der zunehmend vernetzten Energiesysteme, die über Ländergrenzen hinausgehen.

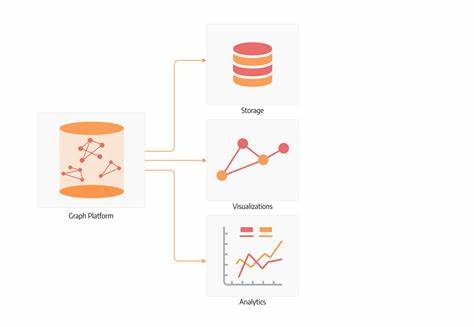

Während herkömmliche Systeme mit ihrer statischen und tabellarischen Datenhaltung kaum noch Schritt halten können, stellen Graphdatenbanken eine technische Evolution dar, die den Anforderungen moderner Energiemanagementsysteme gerecht wird. Ihr Einsatz ist nicht nur ein Schritt zur Optimierung der Betriebsabläufe, sondern auch ein entscheidender Baustein, um nachhaltige und resiliente Energiestrukturen zu schaffen. Unternehmen, die jetzt auf diesen innovativen Ansatz setzen, profitieren von einer zentralen Plattform, die sowohl Speicherung, Analyse als auch Visualisierung in einem System vereint. Das erhöht die Effizienz, minimiert Fehlerquellen und beschleunigt die Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig schaffen sie die technologischen Voraussetzungen, um künftige Entwicklungen im Energiesektor proaktiv und flexibel zu meistern.