In der Softwareentwicklung ist Klarheit im Quellcode von zentraler Bedeutung. Entwickler verbringen oft weitaus mehr Zeit damit, existierenden Code zu lesen und zu verstehen, als neuen zu schreiben. Eine der häufigsten Stolperfallen in der täglichen Codierung ist der Einsatz von Seiteneffekten in If-Klauseln. Seiteneffekte sind Veränderungen im Zustand eines Programms, die über die reine Rückgabe eines Wertes hinausgehen – etwa das Modifizieren von Variablen, das Schreiben in Datenstrukturen oder das Einleiten von Aktionen wie das Versenden von Nachrichten. Wenn If-Klauseln solche Seiteneffekte beinhalten, kann dies die Lesbarkeit stark beeinträchtigen und zu schwer nachvollziehbaren Fehlern führen.

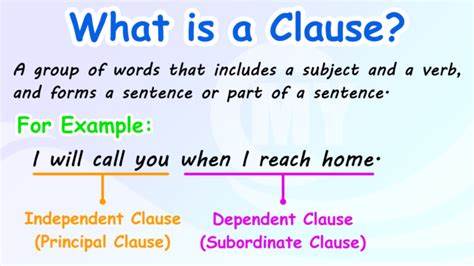

Die If-Anweisung soll eine Bedingung prüfen – sie ist ein Kontrollflussinstrument, das entscheidet, ob ein bestimmter Block von Anweisungen ausgeführt wird oder nicht. Ihre Funktion ist es, einen Zustand abzufragen, nicht ihn zu verändern. Wenn also in der Bedingung selbst ein Methodenaufruf stattfindet, der den Zustand verändert, erschwert das das Verständnis der Programmabläufe. Betrachten wir ein einfaches Beispiel: Angenommen, eine Methode enqueueMessage(message) gibt einen Wahrheitswert zurück, ob eine Nachricht in eine Warteschlange eingefügt werden konnte. Es mag praktisch erscheinen, genau diesen Methodenaufruf direkt in der If-Klausel zu verwenden, um ohne Umwege auf das Ergebnis zu reagieren.

In der Praxis führt das aber zu Problemen. Zum einen bleibt unklar, was die Rückgabe wirklich bedeutet – ist true ein Zeichen erfolgreicher Einreihung oder etwa dafür, dass die Warteschlange bereits voll war? Zum anderen hat die Methode selbst einen seiteneffektbehafteten Charakter, denn sie verändert die Warteschlange. Ein klareres Vorgehen wäre, den Rückgabewert zunächst in eine explizite Variable zu speichern und dann die If-Klausel auf deren Wert zu prüfen. Der Code liest sich dann wie eine verständliche Aussage: „Wenn wir erfolgreich waren“. Das macht nicht nur den Sinn deutlicher, sondern erleichtert auch das Debuggen und die spätere Wartung des Codes erheblich.

Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das verdeutlicht, warum Methoden ohne Seiteneffekte in If-Klauseln bevorzugt werden sollten. Eine Methode flushQueue() könnte beispielsweise eine Anzahl zurückliefern, wie viele Elemente erfolgreich abgearbeitet wurden. Ein direkter Vergleich im If-Konstrukt, etwa if (flushQueue() == 0), macht zwar syntaktisch Sinn, ist aber inhaltlich schwerer zu entschlüsseln. Wird flushQueue() gar nicht nur abgefragt, sondern verändert die Warteschlange? Wer diesen Code liest, muss sich erst vergegenwärtigen, was die Methode wirklich tut und ob der Methodenaufruf selbst schon einen seiteneffektbehafteten Vorgang darstellt. Viel besser ist es, auch hier das Ergebnis in einer passenden Variablen zu speichern und den Vergleich darauf anzuwenden.

Dadurch trennt sich die Ausführung von Aktionen und die Überprüfung ihrer Ergebnisse in zwei klar erkennbare Schritte. Somit erhöht man nicht nur die Überschaubarkeit, sondern minimiert auch das Risiko, wesentliche Seitenwirkungen zu übersehen, insbesondere bei Code-Reviews oder schneller Sichtung des Codes. Ein weiteres Problem, das im täglichen Umgang mit If-Klauseln auftauchen kann, ist die Verwendung von Methoden mit Seiteneffekten in Kombination mit logischen Operatoren, welche kurzschlussartige Auswertung (short-circuit evaluation) verwenden. Etwa in Konstrukten wie if (queueNeedsFlushing() && flushQueue() == 0) erleben Entwickler häufig, dass sie den zweiten Methodaufruf schlicht übersehen. Das Problem hierbei ist, dass das Kurzschlussprinzip ursprünglich dazu gedacht war, die Ausführung eines Teils der Bedingung zu überspringen, um Fehler in der Auswertung von reinen Abfragen zu vermeiden, nicht um Seiteneffekte absichtlich zu steuern oder zu verstecken.

Methoden, die den Zustand verändern, gehören deswegen auf keinen Fall in solche zusammengesetzten Bedingungen, denn der Leser könnte den Ablauf nicht vollständig oder falsch interpretieren. Besser ist es in solchen Fällen, die Methodenausführung und die Prüfung der Rückgabe streng zu trennen. So ist nicht nur der Code leichter nachzuvollziehen, sondern es sinkt auch die Wahrscheinlichkeit subtiler Fehler durch verpasste oder unerwartete Seiteneffekte. Besonders trist wird es, wenn in If-Klauseln Methoden mit Seiteneffekten verwendet werden und dies zudem mit komplizierter Logik wie mehreren Negationen und Kontrollflussanweisungen wie continue verknüpft wird. Ein Beispiel wäre if (!categorySeen.

add(categoryID)) continue;. An dieser Stelle passiert gleich zweierlei problematisches: Zunächst hat die Methode add() eine klare Seitwirkung, da sie ein Element zu einer Menge hinzufügt beziehungsweise versucht, es hinzuzufügen. Zudem gibt sie einen Wahrheitswert zurück, der auf den ersten Blick schwer verständlich ist, nämlich true, wenn das Element zuvor nicht in der Menge war. Zusätzlich sorgt das Negationszeichen für eine zusätzliche gedankliche Barriere. Für jemanden, der den Code überfliegt oder nach einer schnellen Erklärung sucht, ist es sehr einfach, solche Zeilen falsch zu interpretieren oder gar zu übersehen, was tatsächlich passiert.

Die Folge sind potenziell schwer zu entdeckende Fehler und eine eingeschränkte Lesbarkeit. Auch hier lautet die Devise: Zustand verändernde Methoden sollten nicht in Bedingungen eingebettet sein. Stattdessen empfiehlt es sich, das Ergebnis in einer aussagekräftigen Variable zu speichern, die den Zweck klar beschreibt, etwa boolean isNewCategory = categorySeen.add(categoryID); und darauf die Bedingung aufzubauen. Das verbessert nicht nur den Lesefluss, sondern erlaubt es auch späteren Lesern und Wartenden, den Code schneller zu verstehen und mögliche Fehlerstellen besser zu identifizieren.

Es geht hierbei allerdings nicht nur um Ästhetik oder stilistische Präferenzen. Klar strukturierter und transparent gestalteter Code ist ressourcenschonender in der Wartung, da Probleme schneller erkannt und behoben werden können. Fehler, die durch unklare Seiteneffekte in If-Klauseln entstehen, sind oft schwierig nachzuvollziehen und können in größeren Codebasen zu ernsten Bugs führen. Die Investition in sauberen, verständlichen Code zahlt sich daher langfristig aus. Gute Programmierpraktiken wie das Vermeiden von Seiteneffekten in Bedingungen sind ein Grundpfeiler solcher Qualität.

Die Trennung von Prüfung und Ausführung ist ein Prinzip, das häufig überzeugt: Wenn Sie zuerst eine Funktion mit möglichen Seiteneffekten aufrufen, deren Ergebnis abspeichern und anschließend erst eine If-Bedingung darauf aufbauen, bleibt der Ablauf gut nachvollziehbar. Außerdem können Sie so leichter Zwischenwerte loggen, debuggingspezifische Ausgaben erzeugen oder Tests schreiben, ohne die ursprüngliche Logik zu verändern. Dies steigert außerdem die Testbarkeit des Codes, da keine versteckten Veränderungen in Prüfungen stattfinden, die schwer zu kontrollieren sind. Letztlich profitieren nicht nur Entwickler, die den Code schreiben, sondern auch das gesamte Team und die Nachfolgenden, die mit dem Code arbeiten müssen. Zu beachten ist auch, dass in verschiedenen Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen unterschiedliche Standards und Konventionen gelten können.

Doch das Prinzip einer sides effect-freien If-Bedingung ist universell einsetzbar und empfiehlt sich stets, um eine bessere Verständlichkeit und Stabilität des Codes zu erzielen. Es ruft nicht nur zur Vorsicht beim Schreiben von Bedingungen auf, sondern fördert generell ein bewussteres Programmierverhalten. Abschließend lässt sich sagen, dass If-Klauseln im Quellcode ausschließlich für ihre eigentliche Funktion – das Abfragen von Bedingungen – genutzt werden sollten. Seiteneffekte innerhalb von Bedingungen erzeugen Verwirrung, verschlechtern die Lesbarkeit und erhöhen die Fehleranfälligkeit. Wer sich an das Prinzip hält, Bedingungen klar und nebenwirkungsfrei zu gestalten, profitiert von verständlicherem, einfacher wartbarem und robustem Code.

Die Investition in klare und explizite Kontrolle im Code führt langfristig zu besserer Qualität und weniger Bugs, was sowohl Einsteiger als auch erfahrene Entwickler gleichermaßen schätzen.

![Rick Rubin on Art, Life, and Vibe Coding [video]](/images/43838E36-FA00-46B8-BBB0-ECB152D24E78)