In den letzten Jahren ist die Diskussion rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu einem dominierenden Thema in Medien, Politik und Forschung geworden. Die Begriffe Künstliche Intelligenz, AI (Artificial Intelligence) und maschinelles Lernen sind allgegenwärtig, doch eine wachsende Zahl von Expertinnen und Experten warnt vor den Gefahren, die durch die unreflektierte Verwendung dieser Schlagwörter entstehen. Das Center on Privacy & Technology an der Georgetown Law veröffentlicht 2022 eine prägnante Position, warum es sich dazu entschlossen hat, die Begriffe „KI“, „AI“ und „maschinelles Lernen“ in ihrem Sprachgebrauch nicht mehr zu verwenden und stattdessen eine differenziertere, spezifischere Sprache einzuführen.An Hand der historischen Referenz an Alan Turings berühmtes Werk „Computing Machinery and Intelligence“ wird die Bekämpfung der Begriffe begründet. Turing schlug vor, die Frage „Können Maschinen denken?“ durch die Frage zu ersetzen, ob ein Mensch durch maschinell generierte Antworten über einen kurzen Zeitraum hinweg von einem anderen Menschen nicht zu unterscheiden ist.

Diese sogenannte Imitationsspiel- oder Turing-Test-Theorie zielt auf die Wahrnehmung menschlicher Intelligenz ab, nicht auf die tatsächliche Fähigkeit der Maschine zu denken oder Entscheidungen zu treffen. Turing selbst hielt die Frage, ob Maschinen denken können, für weitgehend bedeutungslos, da sich Sprache und allgemeine Bildungsmeinung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts eingependelt haben würden, so dass die Aussage „Maschinen denken“ nicht mehr für absurd gehalten würde.Heute jedoch werden Maschinen nicht nur vermeintlich als denkfähig beschrieben, sondern auch als handelnde Subjekte, die urteilen, vorhersagen, interpretieren, entscheiden, erkennen oder lernen. Diese Anthropomorphisierung erzeugt eine falsche Vorstellung davon, wie Computerprogramme tatsächlich arbeiten und was hinter diesen Systemen steckt.

Gerade für Laien entsteht dadurch der Eindruck, Maschinen seien intelligenter oder gar überlegen gegenüber Menschen. Die Realität hingegen zeigt, dass es sich bei dem, was häufig unter „KI“ verstanden wird, nicht um eine neuartige, revolutionäre Form von Intelligenz handelt, sondern um Algorithmen, die auf enormen Datenmengen basieren und durch hohe Rechenleistung Muster erkennen und darauf reagieren.Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft den Mangel an Transparenz und die instrumentelle Nutzung der Begriffe durch Technologieunternehmen. Besonders seit dem Durchbruch von Algorithmen wie AlexNet im Jahr 2012 nutzen Großkonzerne den Begriff „KI“ als Marketinginstrument, um neue Produkte auf eine Weise zu präsentieren, die Fortschritt suggeriert – oft ohne die tatsächlichen Mechanismen oder Limitierungen offenzulegen. Die Folge ist eine Sphäre, in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Technologien einsetzen, die einerseits umfassende Überwachungsmöglichkeiten bieten, andererseits jedoch weitgehend unkontrollierbar bleiben.

Das Screening von Emotionen, die automatisierte Entscheidungsfindung bei Bewerbungsprozessen, Algorithmen zur Gesichtserkennung oder zur Identitätsüberprüfung sind Beispiele, bei denen Menschen häufig nicht wissen, wie die jeweilige Software im Hintergrund arbeitet oder von wem sie entwickelt wurde.Die koloniale Sprache der „KI“ dient also in vielen Fällen einem Zweck: Sie begründet und verfestigt Machtstrukturen. Technologie wird mystifiziert und ihre menschlichen Machthaber bleiben im Verborgenen. Dadurch wird die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Auswirkungen technischer Systeme erschwert. Bürgerinnen und Bürger werden zu passiven Objekten technischer Systeme degradiert, denen wenig Kontrolle oder Verständnis zugesprochen wird.

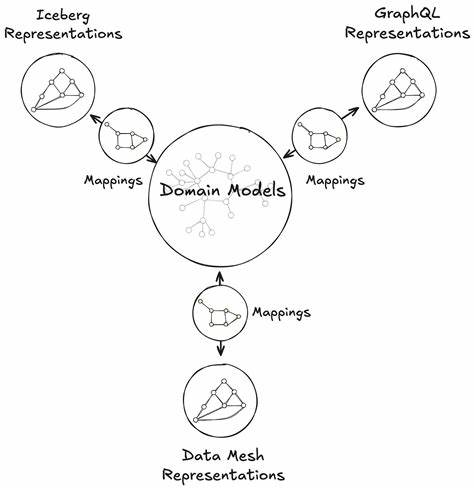

Diese Degradierung birgt Gefahren der Überwachung, Diskriminierung und des Machtmissbrauchs, begleitet von wirtschaftlicher Ausbeutung durch Konzerne, die große Datenmengen ohne demokratische Kontrolle sammeln und verarbeiten.Wichtig ist hierbei auch, dass der Begriff „Intelligenz“ unreflektiert auf Maschinen projiziert wird, obwohl die Frage, was menschliches Denken eigentlich bedeutet, hochkomplex und philosophisch belastet ist. Alan Turing selbst hat die Frage „Können Maschinen denken?“ für bedeutungslos erklärt, gerade weil sie tief in menschlicher Identität und Selbstverständnis verwurzelt ist. Es geht dabei nicht nur um technische Details, sondern um existentielle Fragen, für die wir im Umgang mit Technologie sensibilisiert sein sollten.Die Center on Privacy & Technology schlägt deshalb eine radikale Veränderung vor: Die Sprache, mit der wir über algorithmische Systeme sprechen, soll präziser, transparenter und menschlicher werden.

Anstatt von „KI“ zu sprechen, sollen präzise Beschreibungen genutzt werden, die nachvollziehbar machen, wie genau eine Software funktioniert und mit welchen Daten sie arbeitet. Es sollte klar benannt werden, welche Unternehmen hinter einer Technologie stehen und welche Menschen diese entwickeln und steuern. Technologie als eigenständiges „Subjekt“ zu begreifen, heißt zugleich, die menschliche Verantwortung aus dem Blick zu verlieren.Diese Neubewertung der Sprache ist kein bloßes sprachliches Detail, sondern eine politische und ethische Forderung. Sie schützt das Recht jedes Menschen darauf, zu verstehen, wie sein Leben von Technologien beeinflusst wird, und bietet Ansatzpunkte für Kontrolle und Regulierung.

Ein Beispiel: Anstatt von „maschinellem Lernen“ zu sprechen, verwendet man „Maschinentraining“, um zu verdeutlichen, dass Menschen aktiv Daten einbringen und Modelle formen. Wo Unternehmen wissen wollen, wie Arbeitnehmer oder Bürger „emotional analysiert“ werden, muss offengelegt werden, welche Verfahren eingesetzt sind – auch wenn Firmen diese oftmals als Betriebsgeheimnisse wahren. Transparenz, Verantwortung und Klarheit sind so Voraussetzungen für eine demokratische Auseinandersetzung mit technischer Macht.Darüber hinaus ist die Sprache eng mit gesellschaftlichen Vorstellungen verknüpft. In populärer Kultur entsteht das Bild von „bösen“ oder „überlegenen“ Maschinen, die Menschen einschränken oder ersetzen könnten.

Diese fiktionale KI-Drohung überspielt oft die eigentlichen Gefahren: Verlust von Autonomie durch datengetriebene Überwachung und Kontrolle sowie die Reduktion menschlichen Denkens auf algorithmische Berechenbarkeit. Die wahren Problemfelder liegen in der politischen Ökonomie digitaler Technologien, in Machtverhältnissen, die das Wort „KI“ zu kaschieren versucht. Hier setzt das Argument der Georgetown-Institute an, die den Fokus darauf lenken, dass es beim Begriff „KI“ weniger um technische Realität als um gesellschaftliche Wirkung und sprachliche Macht geht.Interessant ist auch die Parallele zu James Baldwin, einem bedeutenden Schriftsteller und Denker, der sich intensiv mit der Rolle von Sprache auseinandersetzte. Baldwin erkannte, dass Sprache entweder eine Form der Unterdrückung sein kann oder ein Werkzeug befreiter Auseinandersetzung.

Das Center on Privacy & Technology nimmt seine Gedanken zum Anlass, bewusst eine Sprache zu wählen, die Menschen ermöglicht, Fragen über das eigene Denken zu stellen und Technologien aus humanistischer Perspektive zu reflektieren. Dies wird als „Baldwin-Test“ bezeichnet – im Gegensatz zum Turing-Test, der die Vermischung von Mensch und Maschine als Ziel sieht, betont der Baldwin-Test die Bedeutung, Unterschiede und Eigenheiten menschlichen Denkens bewusst wahrzunehmen und zu bewahren.Die Entscheidung, aus wissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Verantwortung alle Bedeutungen von „KI“ und „maschinellem Lernen“ zu vermeiden, hat somit weitreichende Implikationen. Es ist ein Aufruf, den Kontext und die Wirklichkeit hinter den Technologien sichtbar zu machen, statt sich durch irreführende Schlagwörter desorientieren zu lassen. Nur so ist es möglich, die digitale Infrastruktur der Zukunft demokratisch und gerecht zu gestalten, Überwachung zu begrenzen und den Menschen im Mittelpunkt technologischer Innovation zu belassen.

Der aktuelle Diskurs zeigt, wie wichtig diese Diskussionen sind. Immer häufiger stellen Bürgerinnen und Bürger Fragen zu algorithmischer Entscheidung, Datenschutzrisiken oder Überwachung. Regierungen und Unternehmen stehen unter Druck, mehr Transparenz zu schaffen und ethische Standards zu etablieren. Doch ohne eine präzise Sprache und ein umfassendes Verständnis der Technologien bleiben diese Forderungen oberflächlich. Die Arbeit der Georgetown-Institute kann hier als Vorbild gelten, indem sie die Sprache als Werkzeug für kritische Reflexion und strukturellen Wandel begreift.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Umgang mit Begriffen wie „KI“ über bloße Semantik hinaus gesellschaftliche Realitäten prägt. Hinter jedem Algorithmus stecken Menschen, Interessen und Machtstrukturen. Eine Sprache, die diese Zusammenhänge offenlegt und Menschen befähigt, zu verstehen und zu hinterfragen, ist deshalb ein zentraler Bestandteil des zivilgesellschaftlichen Kampfes für Datenschutz, Teilhabe und Freiheit. Die Zukunft künstlicher Intelligenz liegt weniger in der Technologie selbst als in unserer Fähigkeit, sie als Menschen zu begreifen und kontrolliert zu gestalten.