Seit Jahrzehnten dominiert die Vorstellung, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Die medizinischen Leitlinien weltweit stützen sich auf diese Annahme, weshalb Millionen von Patienten Statine verschrieben bekommen, um ihre Cholesterinwerte zu senken. Doch diese weit verbreitete Theorie wird zunehmend infrage gestellt. Eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen belegt, dass es keine direkte Korrelation zwischen hohem Cholesterinspiegel und Herzinfarkten gibt. In manchen Fällen erhöht ein niedriger Cholesterinspiegel sogar das Sterberisiko.

Diese Erkenntnis stellt eine fundamentale Herausforderung für das etablierte medizinische Paradigma dar und wirft ein Schlaglicht auf ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren, das zu Herzkrankheiten führt. Das Konzept, Cholesterin sei der „Feind“ der Gesundheit, geht auf Forschung des 20. Jahrhunderts zurück, insbesondere die Studien des amerikanischen Wissenschaftlers Ancel Keys. Seine Behauptung, dass gesättigte Fette und Cholesterin die Hauptursachen für Herzkrankheiten seien, fand breite Akzeptanz, obwohl Kritiker wie John Yudkin Zucker als einen bedeutenderen Faktor hervorgehoben hatten. Keys wählte für seine Studie bewusst sieben Länder aus, deren Daten seine Hypothese zu bestätigen schienen.

Hätte er andere Länder ausgewählt, hätte sich ein gegenteiliges Bild ergeben können. Zudem wurden ganze Studien, die gegen seine These sprachen, sträflich vernachlässigt oder gar unterdrückt. Jüngste Enthüllungen zeigen, wie die Zuckerindustrie finanziellen Einfluss nutzte, um die Schuld auf Fett und Cholesterin abzuwälzen. Dass die Medizin dennoch die Cholesterinhypothese weiterhin als festen Grundsatz behandelt, obwohl zahlreiche Reviews und Meta-Analysen den Zusammenhang infrage stellen, spricht für die Macht und den Einfluss der Pharmaindustrie und etablierter Interessen. Statine, Medikamente zur Senkung des Cholesterins, sind heute eine der am meisten verschriebenen Arzneimittelgruppen weltweit.

In den USA etwa haben sich die Verschreibungsraten innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdreifacht. Die Ausgaben für Statine belaufen sich inzwischen auf Milliarden, trotz minimaler belegbarer Vorteile. Studien, die nicht von der Pharmaindustrie kontrolliert sind, zeigen, dass Statine im besten Fall die Lebensdauer um wenige Tage verlängern. Diese marginalen Effekte werden in der medizinischen Praxis oft sehr positiv dargestellt, doch alleine die geringe Wirkung steht in keinem Verhältnis zu den vielfältigen Risiken und Nebenwirkungen. Eines der größten Probleme bei Statinen liegt in ihrer Toxizität und dem häufigen Auftreten von Nebenwirkungen.

Eine erhebliche Zahl von Patienten berichtet über Muskelschmerzen, Erschöpfung, neurologische Probleme wie Gedächtnisverlust oder Verwirrung, depressive Verstimmungen und sogar schwerwiegendere Erkrankungen wie Muskelerkrankungen, Diabetes, Leber- und Nierenschäden. Studien legen nahe, dass bis zu 20 Prozent der Statinanwender erhebliche Beschwerden entwickeln. Dennoch werden diese Beschwerden von vielen Ärzten nicht ernst genommen oder fälschlicherweise einem sogenannten Nocebo-Effekt zugeschrieben – einer Erwartungshaltung, die vermeintliche Nebenwirkungen hervorruft. Diese Haltung erschwert es Patienten, eine angemessene Behandlung zu erhalten oder Statine abzusetzen, selbst wenn deutliche Beschwerden vorliegen. Für viele Betroffene bedeutet das eine erhebliche Verschlechterung der Lebensqualität.

Die Mechanismen, durch die Statine Schaden anrichten, sind komplex. Sie blockieren ein Schlüsselenzym in der körpereigenen Cholesterinsynthese, das gleichzeitig für die Produktion wichtiger anderer Moleküle nötig ist. Beispielsweise wird das Coenzym Q10, essenziell für die Energieversorgung der Zellen insbesondere der Muskeln, durch Statine verringert. Ein Mangel an Coenzym Q10 kann Muskelschwäche, Erschöpfung und Herzprobleme verursachen. Ebenso beeinträchtigen Statine die Produktion von Cholesterin im Gehirn, das für die Funktion der Nervenzellen unverzichtbar ist.

Dies erklärt viele der neurologischen Symptome, die bei Statinpatienten beobachtet werden, von Gedächtnisproblemen bis hin zu einer erhöhten Anfälligkeit für neurodegenerative Krankheiten. Darüber hinaus wirken Statine auf das Immunsystem, insbesondere durch Hemmung von NF-kappa B, wodurch sie zwar Entzündungen lindern können, aber auch die Immunabwehr schwächen. Dies könnte zu einem erhöhten Krebsrisiko und einer generellen Anfälligkeit für Infektionen führen. Obwohl einzelne Studien geringe Vorteile für bestimmte Krebsarten, wie Prostatakrebs, vermuten lassen, überwiegen die Risiken durch eine mögliche Förderung von Tumorerkrankungen. Dies ähnelt erschreckend den Entwicklungen bei anderen stark vermarkteten Medikamenten und Impfstoffen, bei denen ein geringer Nutzen durch unzureichende Daten gegenüber erheblichen Langzeitrisiken steht.

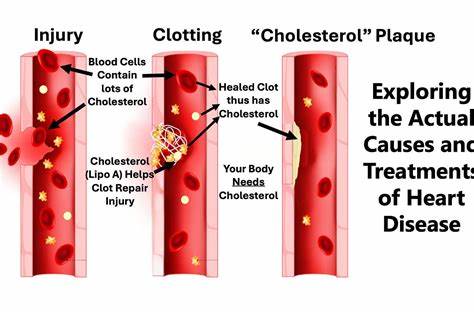

Der Glaube an die gefährliche Rolle von Cholesterin hat zu einer medizinischen Dogmatik geführt, in der andere Ursachen für Herz-Kreislauferkrankungen weitgehend ignoriert werden. Ein zunehmend akzeptiertes Modell sieht Herzkrankheiten als Folge von Schäden an der Blutgefäßinnenhaut (Endothel), die durch Faktoren wie chronische Entzündungen, Stress, Umweltgifte wie Blei und feine Schadstoffpartikel in der Luft hervorgerufen werden. Blutgerinnsel, die als natürliche Heilreaktionen entstehen, können bei unzureichender Beseitigung ins Gefäßinnere eingezogen werden und dort die typischen atherosklerotischen Plaques bilden. Diese Sichtweise erklärt viele Beobachtungen besser als das Cholesterinmodell und legt nahe, dass die Behandlung nicht in der pauschalen Cholesterinsenkung, sondern im Schutz der Gefäßgesundheit und Vermeidung von Gefäßschäden bestehen sollte. Trotzdem bleibt das Cholesterin-Paradigma stark verankert.

Ärzte nutzen Risikorechner, die das persönliche Herzinfarktrisiko berechnen, basierend auf Faktoren wie Alter, Blutdruck, Cholesterin und Rauchen. Viele Patienten werden dabei als „hochrisikoreich“ eingestuft und für den Einsatz von Statinen empfahl. Studien zeigen allerdings, dass solche Rechner das Risiko um ein Vielfaches überschätzen und damit zu einer massenhaften Verschreibung beiträgt, die mit erheblichen Nebenwirkungen einhergeht, aber keinen proportionalen Nutzen bringt. Die Lobbyarbeit und wirtschaftlichen Interessen der Pharmaindustrie haben einen großen Einfluss auf Leitlinien und medizinische Empfehlungen. Viele Mitglieder der Gremien, die über Statine entscheiden, haben Verbindungen zu den Herstellern, was die Objektivität der Empfehlungen in Frage stellt.

Zudem wird bei den klinischen Studien oft mit irreführenden statistischen Methoden gearbeitet, um die Wirkung der Medikamente besser darzustellen, als sie tatsächlich ist. Diese Entwicklungen erinnern fatal an andere Gesundheitskrisen, bei denen Patienten unter dem Deckmantel der profitablen medizinischen Versorgung gefährdet wurden. Die Parallelen zu den COVID-19-Impfstoffen, die rasch vermarktet und dabei Risiken heruntergespielt wurden, sind unübersehbar. Auch hier prallten starke wirtschaftliche Interessen auf kritische Stimmen, mit negativen Folgen für die öffentliche Gesundheit und das Vertrauen in medizinische Institutionen. Das Aufdecken dieser Zusammenhänge erfordert viel Mut, denn die öffentlichen Diskurse werden oft von „Cancel Culture“ geprägt, die kritische Fachleute diffamiert und mundtot macht.

Doch für Patienten ist die Wahrheit von größter Bedeutung. Besonders die Betroffenen, die neben minimaler Wirksamkeit unter erheblichen Nebenwirkungen leiden, brauchen ehrliche Aufklärung und alternative Behandlungsmöglichkeiten. Für die Prävention und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewinnen inzwischen Maßnahmen an Bedeutung, die auf die nachhaltige Verbesserung der Gefäßgesundheit abzielen. Stressreduktion, gesunde Ernährung ohne übermäßigen Zucker- und Industrieölkonsum, Vermeidung von Umweltgiften sowie Bewegung und ausreichender Schlaf sind essenzielle Bausteine. Die Rolle von Coenzym Q10 als unterstützendes Mittel wird zunehmend erkannt, um Nebenwirkungen bei notwendigen Medikamenten zu mindern.

Ein grundlegendes Umdenken in der Medizin erscheint überfällig: Statt eines einseitigen Fokus auf Cholesterinsenkung ohne Rücksicht auf individuelle Risiken, sollten ganzheitliche Konzepte die Patientensicherheit und eine umfassende Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt stellen. Insgesamt zeigt die aktuelle Diskussion, wie wichtig es ist, traditionelle Dogmen immer wieder zu hinterfragen und auf Grundlage objektiver Daten an der Weiterentwicklung medizinischer Erkenntnisse zu arbeiten. Nur so kann das Vertrauen in die Medizin wieder gestärkt und eine bessere Versorgung für Patienten erreicht werden. Die Auseinandersetzung mit dem Cholesterin-Scam und den Gefahren von Statinen ist dabei ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer evidenzbasierten, patientenzentrierten Gesundheitsversorgung.