Die menschliche Wahrnehmung unserer Umwelt ist untrennbar mit unseren eigenen Bewegungen verbunden. Besonders evident wird diese enge Verbindung bei der Betrachtung der Augenbewegungen, die unsere visuelle Welt neu ausrichten und Informationen für unser Gehirn gezielt aufnehmen. Das schnellste und häufigste Verhalten des menschlichen Körpers sind die sogenannten Sakkaden – blitzschnelle Augenbewegungen, die jede Sekunde zahlreiche Male stattfinden und den Blick von einem Objekt zum nächsten lenken. Sie markieren entscheidende Zeitfenster, in denen unser visuelles System gezwungen ist, sich anzupassen, um die Wahrnehmung trotz der raschen Verschiebung der retinalen Abbildung stabil zu halten. Doch wie wirken sich diese Bewegungen genau auf unsere Fähigkeit aus, hochgeschwindigkeitsreize bewusst wahrzunehmen? Aktuelle Forschung hat gezeigt, dass hier ein verbindendes Gesetz am Werk ist: Die kinematischen Parameter der Augenbewegungen, insbesondere die gesetzmäßige Beziehung zwischen Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude der Sakkaden, setzen die Grenzen dessen, was wir in Bezug auf Geschwindigkeit visuell bewusst erleben können.

Der Kern dieser Erkenntnis liegt in dem sogenannten Hauptsequenzgesetz, einer grundlegenden biomechanischen Regel, welche besagt, dass während einer sakkadischen Augenbewegung die maximale Geschwindigkeit und die Dauer der Bewegung in einem festen Verhältnis zur Amplitude – also dem Winkel, den das Auge zurücklegt – stehen. Konkret gilt: Je weiter das Auge wandert, desto schneller und länger dauert die Bewegung. Dabei sind diese Zusammenhänge hochstabil und lassen sich mathematisch präzise beschreiben. Beeindruckend ist, dass diese Gesetzmäßigkeit nicht nur beim Menschen, sondern über viele Spezies hinweg von Fruchtfliegen bis Primaten Gültigkeit besitzt. Die retinalen Konsequenzen dieser schnellen Bewegungen sind dabei ebenfalls vorhersehbar: Die Bewegung der Umwelt auf der Netzhaut folgt der gleichen kinematischen Relation, nur in entgegengesetzter Richtung.

Ein Paradoxon ergibt sich daraus, dass diese scharfen Bewegungen auf der Netzhaut trotz ihrer Präsenz im visuellen Input bei natürlicher Betrachtung selten bewusst wahrgenommen werden. Diese sogenannte sakkadische Ausblendung verhindert, dass das Bild während der Bewegung verschwimmt oder irritierende Bewegungsschnüre entstehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben lange die Mechanismen untersucht, die zu diesem Phänomen führen, darunter Retinale, extraretinale oder mechanische Erklärungen. Dennoch war bis dato unklar, wie genau die biophysikalischen Grenzen der Aufnahmetechnik des Auges mit den motorischen Gesetzmäßigkeiten zusammenwirken, um unsere Hochgeschwindigkeitswahrnehmung zu formen. Neue experimentelle Ansätze nutzen hochauflösende und hochfrequente Projektionstechnologie, um visuelle Stimuli zu präsentieren, die in ihren Bewegungsparametern entweder kongruent oder bewusst abweichend zu den naturalistischen korrelaten von Sakkaden sind.

Teilnehmer fixieren dabei den zentralen Punkt, während ein hochkontrastiger Gittermusterstimulus sich schnell über verschiedene Distanzen bewegt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Bewegung so schnell abläuft, dass der Stimulus teilweise phänomenologisch nur als Sprung wahrgenommen wird, nicht als kontinuierliche Bewegung. Bei langsamen Geschwindigkeiten erkennen die Probanden die Bewegung klar. Die so gemessenen Sichtbarkeitsschwellen, also die objektive Grenze, ab der Bewegungen als kontinuierlich wahrgenommen werden, sind dabei hochgradig abhängig von der Amplitude der Bewegung und korrelieren stark mit der Hauptsequenz. Sichtbarkeitsschwellen sind bei größeren Amplituden entsprechend höher, im Einklang mit der höheren Geschwindigkeit und längeren Dauer solcher Bewegungen.

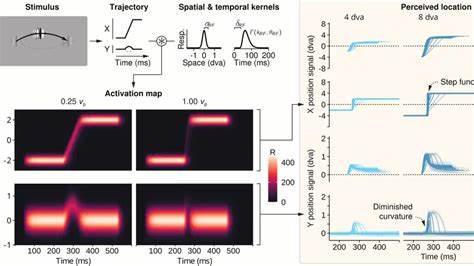

Dies gilt nicht nur für absolute Geschwindigkeit, sondern auch für die Dauer der Bewegung, wenn diese relativ zur erwarteten Sakkadendauer normiert wird. Die Empfindlichkeit gegenüber Bewegung ist also nicht einfach fixiert durch die physikalische Geschwindigkeit der Reizbewegung, sondern durch die gesamten kinematischen Eigenschaften, die in der Natur eben auch bei Sakkaden eintreten. Diese Modellvorstellung wurde außer durch rein psychophysische Befunde auch durch hochentwickelte simulationsbasierte Rechenmodelle der frühen visuellen Verarbeitung gestützt. Ein vereinfachtes Modell, das die räumlich-zeitlichen Antwortfunktionen von Netzhaut und frühen visuellen kortikalen Arealen abbildet, kann die Abhängigkeit der Bewegungswahrnehmung von Endpunktpräsenz, Geschwindigkeit und Bewegungslänge aufzeigen. Insbesondere zeigen diese Simulationen, dass statische Stimulus-Endpunkte vor und nach der Bewegung essentiell sind, um klassische Wahrnehmungsschwellen zu erhalten.

Fehlen solche Fixpunkte, so ist die Hauptsequenzabhängigkeit signifikant abgeschwächt oder gar nicht mehr nachweisbar. Die statischen Endpunkte erzeugen deutliche neuronale Signale, welche die schwächeren Signale von schnellen Bewegungen am retinotopen Feld überdecken können und damit zur Wahrnehmungsausblendung beitragen. Neben der Gesetzmäßigkeit über Amplitude, Geschwindigkeit und Dauer zeigen die Studien auch interindividuelle Variationen auf. Menschen unterscheiden sich leicht in der kinematischen Ausprägung ihrer Sakkaden – manche bewegen die Augen schneller, andere langsamer. Interessanterweise korrespondieren diese individuellen Unterschiede in der Sakkadenkinematik signifikant mit den jeweiligen individuellen Schwellen für den Wahrnehmungsübergang von Hochgeschwindigkeitsbewegungen.

Zudem spielt die Bewegungsrichtung eine Rolle: Da die Richtung der retinalen Bewegung entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung des Auges ist, sagen die Kinematikwerte der Gegenrichtung für die Wahrnehmungsschwellen genauer die individuelle Leistung voraus als identische Richtungen. Diese Erkenntnisse erlauben eine neue Sicht auf die Koordination von Wahrnehmung und Bewegung. Die visuelle Wahrnehmung ist nicht isoliert, sondern aufgrund der jahrelangen Anpassung an die Bewegungen der Augen, evolutionsbiologisch und entwicklungsbedingt fein auf deren kinematische Gesetzmäßigkeiten abgestimmt. Wahrnehmungslimits sind daher nicht allein primär sensorische Grenzen, sondern werden durch die Eigenheiten der motorischen Akte begrenzt, die sie hervorrufen. Im weiteren Sinne stellt diese Entdeckung ein Beispiel für eine sensorimotorische Kopplung dar, bei der Wahrnehmung und Bewegung eine dichte Rückkopplung bilden.

Der visuelle Apparat wurde offenbar so konzipiert, dass er möglichst effizient und wirtschaftlich mit den reproduzierbaren Bewegungsfolgen umgehen kann. Die Ausblendung der blitzschnellen retinalen Bewegungen soll verhindern, dass diese das Bewusstsein stören, während gleichzeitig die Empfindlichkeit für substantielle, hochfrequente Umweltbewegungen maximiert wird. Ein visuelles System ohne solche Regelung würde unter der Fülle eigener Augenbewegungen leiden und viele relevante visuelle Impulse übersehen. Auch lang gehegte Theorien, die sensorische Effekte von Augenbewegungen auf extraretinale Signale stützen, etwa mittels Kopiersignalen (Corollary Discharge), gewinnen neue Perspektiven. Die vorliegenden Daten schlagen vor, dass ein großer Teil der saccadischen Ausblendung sich rein aus den sensorischen Konsequenzen der Bewegung selbst erklären lässt – also durch die typische Geschwindigkeit-Dauer-Amplituden-Verknüpfung, ohne dass zusätzliche motorisch erzeugte Signale notwendig wären.

Neben theoretischen Implikationen für die Bildstabilität während Sakkaden werfen diese Erkenntnisse auch praktische Fragen auf. Beispielsweise können die Resultate für Technologien mit Blickverfolgung und Augmented Reality genutzt werden, um Bewegungswahrnehmungen realistischer zu modellieren. In klinischen Kontexten könnte man in Zukunft untersuchen, wie Störungen in der Kopplung von visueller Wahrnehmung und Augenbewegungskinematik zu Wahrnehmungsdefiziten oder neuropsychiatrischen Phänomenen beitragen. Die Forschungslinie fordert zudem, weitere sensorische Modalitäten und Tierarten unter dem Gesichtspunkt der Kopplung aktiver Bewegungen und Wahrnehmung zu untersuchen. Ob ähnliche Regelmäßigkeiten in der akustischen oder taktilen Wahrnehmung existieren, ist eine spannende offene Frage.

Die Übertragung der Erkenntnisse könnte neue Einsichten in allgemeingültige Prinzipien der Wahrnehmung-Steuerung geben. Abschließend verdeutlicht die enge Verflechtung von Bewegungsgesetzmäßigkeiten und Wahrnehmungsgrenzen, wie sensorische Systeme effizient auf wiederkehrende motorische Herausforderungen abgestimmt sind. Das Zusammenspiel von Auge und Gehirn ist so optimiert, dass es trotz der immensen Dynamik der eigenen Bewegungen eine stabile und flexible Repräsentation der Umwelt ermöglicht – ein Paradebeispiel für die beeindruckende Integration von Wahrnehmen und Bewegen im menschlichen Nervensystem.