Die Idee, eine Rakete mit Python und WLAN zu steuern, klingt auf den ersten Blick wie ein faszinierendes Technikwunder und ein reizvolles Experiment für Technikbegeisterte und Entwickler. Die Fortschritte in der Softwareentwicklung, die Verbreitung von schnellem WLAN sowie die Leistungsfähigkeit von Programmiersprachen wie Python haben heutzutage die Grenzen dessen, was technisch möglich ist, erheblich erweitert. Dennoch gibt es gewichtige Gründe, warum man trotz dieser Möglichkeiten davon absehen sollte, Raketen auf diese Weise zu fliegen. Im Folgenden beleuchten wir die technologischen Grundlagen, Chancen sowie vor allem die Gefahren und ethischen Aspekte dieser Entwicklung und warum Vorsicht geboten ist, auch wenn die Technologie es prinzipiell erlaubt. Python als Programmiersprache hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Werkzeuge für Entwickler auf der ganzen Welt entwickelt.

Das liegt nicht nur an seiner einfachen Syntax und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, sondern auch an der starken Community und den umfangreichen Bibliotheken. Insbesondere im Bereich der Robotik, Steuerungssysteme und sogar der Raumfahrtforschung gewinnt Python vermehrt an Bedeutung. Kleine und mittlere Raketen werden heutzutage oft mit Mikrocontrollern oder Computern ausgestattet, die Python-Skripte ausführen können, um Flugbahnen zu berechnen, Sensoren zu steuern oder Daten zu sammeln. Aufgrund der Leichtigkeit, solche Programme via WLAN hochzuladen oder zur Überwachung der Raketenmission einzusetzen, erscheint die Kombination von Python und WLAN als naheliegende Lösung. Doch das Fliegen einer Rakete ist weit mehr als nur eine technische Herausforderung.

Während WLAN eine drahtlose, flexiblere Art der Kommunikation ermöglicht und Python eine intuitive Programmiersprache für die Steuerung ist, bringen diese Technologien Sicherheitsrisiken mit sich, die nicht unterschätzt werden dürfen. Raketensteuerung erfordert extrem zuverlässige Kommunikationswege, da Verzögerungen, Störungen oder Fehlfunktionen gravierende Konsequenzen haben können. WLAN-Netzwerke sind jedoch anfällig für Signalabschaltungen, Interferenzen und Hackerangriffe. Eine schlecht gesicherte Verbindung könnte es Angreifern ermöglichen, Steuerbefehle zu manipulieren oder die Kommunikation abzubrechen, was in der Luft terroristische oder unabsichtliche Katastrophen auslösen kann. Ein weiteres großes Problem ist die Kontrolle und das Datenschutzmanagement bei der Verwendung von WLAN.

Raketen werden häufig in Bereichen mit potenzieller Hochrisikoausbreitung getestet, wo eine unbeabsichtigte Störung der Funktechnik anderer wichtiger Systeme, wie Luftverkehrskontrollen oder militärischer Kommunikation, erhebliche negative Auswirkungen haben kann. Die Zuverlässigkeit von Python-Skripten und der WLAN-Verbindung bei solchen kritischen Anwendungen ist daher in der Praxis nicht immer gegeben. Hinzu kommen auch rechtliche und ethische Fragen: Das Steuern einer Rakete über WLAN mit frei programmierbaren Skripten wirft umfangreiche Verantwortung auf den Anwender. Schon der Besitz und Betrieb von Raketen unterliegt in den meisten Ländern strengen Gesetzen. Ohne eine professionelle Ausbildung und entsprechende Genehmigungen ist das Fliegen einer Rakete nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzeswidrig.

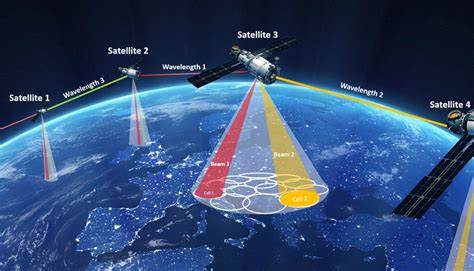

Die Vorstellung, dass jedermann mit einem Laptop und WLAN eine Rakete starten könnte, ist deswegen nicht nur unrealistisch, sondern auch besorgniserregend im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit. Technisch gesehen werden Raketen heute von hochkomplexen Steuerungssystemen geleitet, die redundante Kommunikationskanäle nutzen, um Mehrfachausfälle zu vermeiden. Diese Systeme sind in der Regel festverdrahtet oder nutzen spezialisierte Funksysteme mit hoher Verschlüsselung. Während WLAN für alltägliche Aufgaben enorm praktisch ist, erfüllt es die Anforderungen eines sicheren und stabilen Steuerungssignals für eine Rakete nicht. Die Theorie, eine Rakete mit WLAN zu fliegen, mag zwar reizvoll sein, die reale Anwendung entbehrt an Robustheit und Sicherheit.

Trotz aller berechtigten Gründe, davon abzuraten, werden immer wieder Experimente mit Python-gesteuerten Fluggeräten durchgeführt. Viele Hobbybastler bauen Drohnen und kleinere Flugkörper, die mittels WLAN gesteuert werden, wobei die Flugdauer und -höhe streng limitiert sind. Solche Projekte dienen als Lernplattform für Programmierer und Ingenieure, werfen aber keine echten Risiken auf, wie es bei Raketenstarts der Fall wäre. Die Erkenntnisse aus solchen Experimenten sind wertvoll, um automatisierte Steuerungssysteme weiterzuentwickeln und Fehlerquellen zu minimieren. Dennoch ist der Sprung von einer Drohne zu einer Rakete immens, und die Herausforderungen wachsen exponentiell.

Aus Sicht der Raumfahrtindustrie ist es wichtig, dass innovative Ansätze weiterverfolgt, aber auch streng reguliert werden. Python und WLAN können als Werkzeuge dabei helfen, Steuerungssysteme zu programmieren, Telemetriedaten auszuwerten und Echtzeit-Analysen durchzuführen. Eine vollständige Steuerung der Rakete allein über WLAN zu realisieren, ist jedoch zum heutigen Zeitpunkt weder sicher noch zulässig. Die Integrität der Datenübertragung und der Schutz vor Cyberangriffen stehen hier an erster Stelle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus Python und WLAN für die Steuerung von Raketen eine verlockende technische Möglichkeit darstellt, die jedoch mit beträchtlichen Risiken verbunden ist.

Die gegenwärtige Technologie ermöglicht zwar prinzipiell eine solche Fernsteuerung, doch die Stabilität, Sicherheit und rechtliche Zulässigkeit sprechen dagegen. Die reale Raumfahrtbranche verlässt sich auf robuste, redundante und hochsichere Systeme, um jegliches Fehlverhalten zu vermeiden. Für Hobbyisten und Entwickler bleibt Python eine wertvolle Programmiersprache, und WLAN bietet praktische Funktionen, doch die Verantwortung beim Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen wie der Raketentechnik muss immer im Vordergrund stehen. In einer Welt, in der Technik immer weiter voranschreitet, muss ebenso das Bewusstsein für die möglichen Gefahren wachsen. Die Verlockung, per Python und WLAN eine Rakete zu fliegen, sollte mit dem nötigen Respekt vor Sicherheitsstandards, regulatorischen Vorgaben und ethischen Überlegungen betrachtet werden.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Technologien schützt nicht nur das Leben derjenigen, die an solchen Projekten arbeiten, sondern auch die Öffentlichkeit und die Umwelt. So spannend die Vision einer per WLAN ferngesteuerten Rakete auch sein mag, die vernünftige Entscheidung ist, diese technische Möglichkeit nicht in Echtzeit umzusetzen – zumindest solange die Sicherheit nicht hundertprozentig gewährleistet ist.