Unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum ist ein komplexer Prozess, der stark von den Bewegungen des eigenen Körpers beeinflusst wird. Besonders prägnant zeigt sich dies bei den Augenbewegungen. In einem bahnbrechenden Forschungsprojekt konnten Wissenschaftler einen direkten Zusammenhang zwischen der gesetzmäßigen Kinematik der Augenbewegungen – genauer gesagt der schnellen, ruckartigen Bewegungen der Augen, genannt Sakkaden – und den Grenzen unserer Fähigkeit, rasch bewegte Objekte visuell wahrzunehmen, aufzeigen. Die Erkenntnisse liefern neue Perspektiven zur Funktionsweise der visuellen Wahrnehmung und deren enge Verzahnung mit motorischen Abläufen. Die überraschende Verbindung offenbart fundamentale Prinzipien, die unsere visuelle Sensitivität bei hohen Geschwindigkeiten bestimmen.

Im Zentrum dieser Untersuchung steht die sogenannte Hauptsequenz, ein gut dokumentiertes physikalisches Gesetz, das die Beziehung zwischen der Amplitude einer Sakkade, der Spitzenbewegungsgeschwindigkeit und der Dauer der Bewegung beschreibt. Kurz gesagt, handelt es sich dabei um eine nahezu universelle Regel, die besagt, dass größere Blicksprünge mit höheren Geschwindigkeiten und längeren Dauer einhergehen. Diese Gesetzmäßigkeit gilt nicht nur für Menschen, sondern wird in vielen Tierarten, sogar bei Insekten wie Fruchtfliegen, beobachtet. Die Hauptsequenz sorgt dafür, dass unsere Augenbewegungen eine spezifische, vorhersagbare Dynamik aufweisen, die wiederum direkte Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie Szenen auf der Netzhaut überstreift werden. Ein faszinierender Effekt der Sakkaden ist, dass sie während der schnellen Augenbewegungen ein starkes, aber dennoch häufig unbewusstes Bild von Bewegung auf der Netzhaut erzeugen.

Trotz der Tatsache, dass das visuelle System während einer Sakkade sehr wohl arbeitet, nehmen wir die Bewegung dieses Bildes meist nicht bewusst wahr. Dieses Phänomen wird als sakkadische Auslassung bezeichnet und wurde lange Zeit mit einer Reihe mechanischer, retinaler und neuronaler Mechanismen erklärt. Die vorliegende Forschung fügt dem Verständnis dieser Auslassung eine wichtige Nuance hinzu: Die sichtbaren Grenzen, ab wann wir schnelle Bewegungen wahrnehmen oder eben nicht, richten sich präzise nach den kinematischen Parametern der Sakkaden. Die Studienmethodik, die den Ingenieursgeist und psychophysisches Feingefühl miteinander verbindet, ermöglichte es, schnelle visuelle Stimuli darzustellen, die entweder ganz exakt oder bewusst abweichend von der Hauptsequenz-Beziehung zwischen Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude einer typischen Sakkade waren. Dabei fixierten Probanden auf einen zentralen Punkt, während auf dem Bildschirm Gabor-Patches (senkrecht ausgerichtete Streifenmuster) erscheinen, schnell mit verschiedenen Geschwindigkeiten und über unterschiedliche Distanzen bewegt wurden, um anschließend zu beurteilen, ob eine enthaltene Bewegungsrichtung erkennbar war.

Die Ergebnisse zeigten klar, dass die Wahrnehmbarkeit der Bewegung stark von der Relation zwischen Geschwindigkeit und Amplitude abhing, die genau der Hauptsequenz folgt. Mit anderen Worten: Je größer die Amplitude eines simulierten Bewegungsreizes, desto höher ist die Geschwindigkeit, bei der dessen Bewegung noch bewusst erkannt wird. Diese Relation bestand äußerst robust über alle untersuchten Versuchspersonen hinweg und spiegelte sogar individuelle Unterschiede in deren tatsächlichen Augenbewegungen wider. Damit lässt sich ableiten, dass die visuelle Wahrnehmung im Bereich hoher Geschwindigkeiten eng an die physiologischen Bewegungseigenschaften der Augen gekoppelt ist. Zusätzlich zeigte sich, dass nur dann diese Gesetzmäßigkeit Gültigkeit besitzt, wenn der visuelle Reiz feste statische Endpunkte vor und nach der Bewegung aufwies.

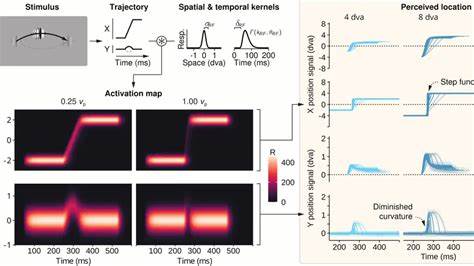

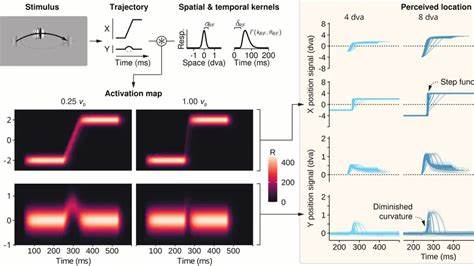

Fehlen diese statischen Endpunkte, etwa wenn der Reiz unmittelbar von einer Bewegung in eine andere übergeht, wird die Bewegung bei hohen Geschwindigkeiten konsistent besser wahrgenommen und die Einhaltung der Hauptsequenz als Vorhersagemodell verliert an Gültigkeit. Dieses Ergebnis ist besonders spannend, da es die Bedeutung von stationären Referenzpunkten für die visuelle Stabilität und Positionsbewertung unterstreicht. In der natürlichen Sicht ist unsere Umwelt in der Regel statisch vor und nach einem Blicksprung, was offenbar notwendig ist, um die hohe Verlässlichkeit der Wahrnehmung zu gewährleisten. Auf mechanistischer Ebene erklären computational Modelle der frühen visuellen Verarbeitung diese Beobachtungen überzeugend. Die Modelle simulieren, wie die Reize räumlich und zeitlich auf ein retinotopisches Aktivitätsfeld treffen, das den Einträgen von Rezeptorflächen der Netzhaut entspricht und dann weiterverarbeitet wird.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und Integrationseffekten werden kurzzeitige schnelle Bewegungen „verschmiert“ wahrgenommen, insbesondere wenn sie von statischen Endpunkten umgeben sind. Das Modell zeigt, dass die Wahrnehmbarkeit von Bewegungen von der Balance zwischen kurzzeitigen aktivierenden Signalen und länger anhaltenden Signalen an den Endpunkten abhängt. Diese Balance erfordert eine genau abgestimmte Kombination aus Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit und Dauer. So erklärt die Kombination aus physiologischer Trägheit der visuellen Verarbeitung und der spezifischen kinematischen Eigenschaften der Sakkaden, warum die Wahrnehmungsgrenze so streng an die Hauptsequenz gebunden ist. Ein weiterer wesentlicher Befund betrifft die Rolle individueller Unterschiede.

Die Probanden wiesen unterschiedliche Hauptsequenz-Parameter auf, also variierende Geschwindigkeiten und Bewegungsdauer für gleiche Amplituden. Interessanterweise spiegelte sich dies eins-zu-eins in der individuellen Wahrnehmungsfähigkeit wider. Die Empfindlichkeit gegenüber schnellen Bewegungen skaliert daher offenbar mit den persönlichen Bewegungscharakteristika, was für eine enge funktionale Kopplung zwischen motorischer Steuerung und sensorischer Verarbeitung spricht. Diese gegenseitige Justierung könnte sich im Laufe des Lebens durch aktive Erfahrung und neuronale Plastizität entwickeln und sorgt für eine zuverlässige Abstimmung von Wahrnehmungssystem und Bewegungskontrolle. Die Implikationen für das Verständnis der visuellen Wahrnehmung und allgemeiner sensorimotorischer Kopplungen sind vielfältig.

Zum einen bekräftigen die Ergebnisse die Hypothese, dass Wahrnehmung nicht rein passiv ist, sondern aktiv durch Bewegung und deren Sensorik geprägt wird. Das jeweilige ‚Handeln‘ beeinflusst somit maßgeblich, was überhaupt wahrgenommen werden kann. Zum anderen schlägt die Studie eine elegante alternative Erklärung zur klassischen Theorie der saccadischen Unterdrückung vor, die stark auf korollarische Absonderung (eine Form von motorischem „Vorhersagesignal“ für die sensorische Areale) basierte. Stattdessen kann allein die Tatsache, dass die systemische Verarbeitung jene kinematischen Gesetze kennt und auf sie eingestellt ist, eine effektive Unterdrückung der störenden Eigenbewegungen bewirken. Diese Perspektive vermeidet komplexe neuronale Vorhersagemodelle und legt nahe, dass unsere Wahrnehmung grundlegend durch die physikalischen Eigenschaften unserer eigenen Bewegungen determiniert ist.

Neben theoretischem Interesse ergeben sich auch praktische Konsequenzen. Das Wissen um diese Kopplung kann innovative Ansätze hervorbringen in Bereichen wie der Entwicklung von Augmented-Reality-Systemen, bei denen künstliche visuelle Eingaben auf natürliche Weise kompatibel mit unseren Augenbewegungen gestaltet werden sollten, um Ermüdung und Wahrnehmungsstörungen zu minimieren. Ebenso können klinische Anwendungen profitieren, indem abweichende Kinematik bei Erkrankungen der Augenbewegungen oder Wahrnehmungsstörungen erkannt und gezielt behandelt werden kann. Abschließend zeigt die Forschung zur gesetzmäßigen Kinematik von Augenbewegungen und deren Verbindung zu den Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung eine tiefgreifende Wechselwirkung von Aktion und Wahrnehmung auf. Sie demonstriert, dass unsere visuelle Sensitivität keine bloße Eigenschaft des passiven Sensors ist, sondern aktiv durch die Dynamik unserer eigenen Augenbewegungen gestaltet wird.

Dieses Zusammenspiel sichert optimale Wahrnehmung und Stabilität in einer lebendigen, dynamischen Welt, in der wir ständig mit schnellen Bewegungen konfrontiert sind. Die Erkenntnisse eröffnen nicht nur neuen theoretischen Horizont, sondern besitzen auch großes Potenzial für die Anwendung in Technik und Medizin. Der Blick in die Zukunft wird zeigen, wie dieses Wissen in weiteren sensorischen Modalitäten und Tierarten gilt und welche weiteren regelhaften Verknüpfungen zwischen Bewegung und Wahrnehmung unser Erleben prägen.