Die Natur ist ein unerschöpflicher Quell für verblüffende Anpassungen und optische Täuschungen, die Tieren beim Überleben helfen. Besonders bei Nachtlebewesen wie Motten hat sich eine komplexe Vielfalt von Tarnmustern entwickelt, die primär zum Schutz vor Fressfeinden dienen. Unter den zahlreichen Strategien zur natürlichen Tarnung nimmt die Erzeugung illusorischer Tiefeneffekte auf den Flügelmustern einen besonderen Stellenwert ein. Solche sogenannter „illusorischer Tiefen“ führen bei Betrachtern dazu, dass sie eine dreidimensionale, strukturierte Oberfläche wahrnehmen, obwohl die Flügel physisch vollkommen flach sind. Sie können damit einen „3D-Eindruck“ erzeugen, der das Erkennen der Motte erschwert und somit ihre Chancen im Überlebenskampf verbessert.

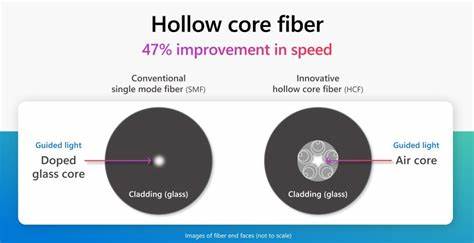

Doch wie genau funktionieren solche Illusionen und wie kann man sie objektiv analysieren? Moderne Entwicklungen im Bereich der Computervisualisierung bieten faszinierende Möglichkeiten, dieses bisher schwer fassbare Phänomen genauer zu untersuchen. Die sogenannte Monokulare Tiefenschätzung beschreibt die Fähigkeit, aus einem zweidimensionalen Bild Informationen über die dreidimensionale Struktur eines Objekts zu gewinnen. Während Menschen und viele Tiere dazu verschiedene visuelle Hinweise wie Schatten, Texturverläufe oder perspektivische Verzerrungen nutzen, ist die Rekonstruktion solcher Tiefeninformationen für Maschinen weit komplexer. Aktuelle Computer-Vision-Algorithmen schaffen dennoch erstaunliche Ergebnisse, indem sie entweder physikalisch-theoretische Modelle anwenden oder auf maschinellem Lernen basierende Ansätze verfolgen. So können sie aus einzelnen Bildern tiefe Einblicke in die wahrgenommene Form und Oberflächenbeschaffenheit gewinnen, was insbesondere bei Mottenflügelmustern hohe Relevanz besitzt.

Historisch betrachtet beruht die Tiefenwahrnehmung maßgeblich auf sogenannten Schattierungsmechanismen. Dabei ist das Spiel von Licht und Schatten an einer Oberfläche ausschlaggebend, um deren Form zu interpretieren. Der „Shape from Shading“-Ansatz geht davon aus, dass die Helligkeit eines Punktes auf einer Oberfläche vom Winkel des Lichteinfalls abhängt. So können helle Bereiche als Vorsprünge, dunkle Bereiche als Vertiefungen gedeutet werden. Für natürliche Objekte und Oberflächen ist dieses Prinzip häufig verlässlich, doch durch clevere Färbungsmuster kann bei Tieren wie Motten eine falsche Oberflächenstruktur suggeriert werden.

Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte Konterschattierung, bei der Körperteile absichtlich so gefärbt werden, dass natürliche Schatteneffekte ausgeglichen oder verstärkt werden, um die dreidimensionale Kontur zu verschleiern oder zu verändern. Im Fall von Mottenflügeln zeigen manche Arten komplexe Muster, die menschlichen Beobachtern eine gefälschte 3D-Form suggerieren können – etwa eine Blattstruktur mit eingerollten Kanten oder eine Rinde mit struktureller Tiefe. Diese Muster gehören zu jenen visuellen Täuschungen, auf die Motten mit einfarbigen oder kontrastreichen Oberflächen setzen, um sich vor Räubern zu schützen. Die Herausforderung bei der Erforschung derartiger Illusionen liegt darin, diese tiefenpsychologische und wahrnehmungsbezogene Täuschung objektiv zu erfassen. Hierbei helfen die computergestützten Verfahren enorm, da sie die Muster digital analysieren, zerlegen und in für den Menschen unzugängliche Parameter übersetzen können.

Zwei wesentliche Herangehensweisen werden eingesetzt: das Intrinsische Bildzerlegen (Intrinsic Image Decomposition) und moderne Deep-Learning-Modelle. Beide Methoden zielen darauf ab, die Bildintensität in zwei Komponenten aufzuschlüsseln – die Farb- und die Schattenanteile – um dann daraus die mutmaßliche Oberflächengeometrie herzuleiten. Das Intrinsische Bildzerlegen beruht auf physikalischen Annahmen, etwa dass ein Objekt eine gleichmäßige Reflektanz aufweist und die Unterschiede in der Bildhelligkeit hauptsächlich durch das Licht und seine Einfallswinkel entstehen. Dies wird mithilfe mathematischer Optimierungen realisiert, die wiederum Annahmen über die glatten Übergänge in Oberflächen und plötzliche Änderungen im Farbbereich berücksichtigen. So können Reflexionen und Schatten getrennt werden, wobei Schattenkarten eine Interpretation von Oberflächenreliefs erlauben.

Anwenden lässt sich dies hervorragend auf die Mottenflügel, um deren angebliche Höhen und Vertiefungen sichtbar zu machen. Die zweite Herangehensweise nutzt künstliche neuronale Netze, die durch Trainingsdaten lernen, aus flachen Bildern plausible Tiefenkarten zu generieren. Diese Deep-Learning-Modelle verfügen über sogenannte „Priors“, also zuvor gelernte Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die sie befähigen, natürliche Formen und Szenen zu verstehen und zu extrapolieren. Allerdings sind sie auch stark abhängig von der Trainingsbasis: Wenn z. B.

überwiegend natürliche Landschaften oder urbane Szenerien trainiert wurden, kann die Rekonstruktion feingliedriger, abstrakter Muster wie auf Mottenflügeln beeinträchtigt sein. Dennoch zeigen diese Ansätze vielversprechende Ergebnisse, wenn sie Muster mit starken realistischen Tiefeneindrücken verarbeiten. Der direkte Vergleich dieser beiden Methodiken bei der Analyse von Mottenflügeln offenbarte interessante Einblicke. Das physikalisch angelegte Intrinsische Bildzerlegen reagierte sehr empfindlich auf Kontrastunterschiede und schien teilweise auch einfache Muster ohne echten Tiefeneindruck als dreidimensional zu interpretieren. Dies deutet darauf hin, dass hohe Kontrastkanten allein schon eine Illusion von Oberflächenstruktur hervorrufen können.

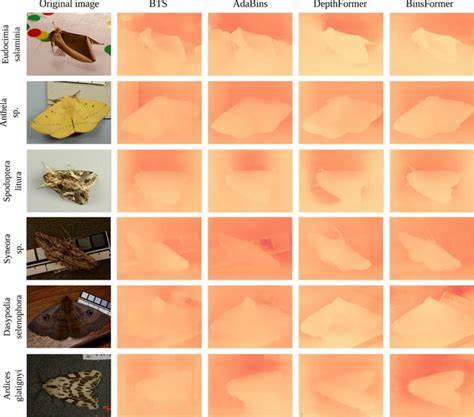

Die Deep-Learning-Modelle hingegen lieferten nur dann ausgeprägte Tiefenrekonstruktionen, wenn die Flügelmuster starke Bildähnlichkeiten mit realistischen Objekten wie Blättern aufwiesen, die als „Maskerade“ fungieren. Diese Tatsache unterstreicht, dass Erfahrung und allgemein anerkannte visuelle Prozesse eine bedeutende Rolle bei der Interpretation von Muster-Tiefen spielen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die grüne Fruchtstechmotte (Eudocima salaminia), deren Flügelmuster für den menschlichen Beobachter die Illusion eines eingerollten Blattes erzeugen. Die computergestützten Rekonstruktionen bestätigten diesen Eindruck eindrücklich: Sowohl die Closed-Form-Methoden als auch die Deep-Learning-Ansätze wiesen bei dieser Art signifikante Tiefenvariationen durch die illusorischen Schattenverläufe aus. Dem gegenüber standen Arten mit einfacheren oder rein kontraststarken Mustern, bei denen keine realistische Tiefenstruktur simuliert wurde.

Die Ergebnisse sprechen somit für eine Variation im Ausmaß illusorischer Tiefenwahrnehmung innerhalb der Mottenfamilie. Doch wie realistisch sind diese elektronischen Tiefenschätzungen angesichts der natürlichen Sichtweisen potentieller Fressfeinde wie Vögel? Um dies zu prüfen, wurde der Algorithmus zusätzlich an Bilddaten angepasst, die das Farbsehen von Vögeln simulieren, darunter die Sensitivitäten im Ultraviolettbereich und die räumliche Auflösung entsprechend ihrer visuellen Akuität. Die daraus resultierenden Rekonstruktionen bestätigten im Wesentlichen die Auswertungen der Standardbilder und unterstrichen, dass die optischen Illusionen auch für Tieremfänger relevant sein könnten. Eine weitere wichtige Erkenntnis liefert die Überprüfung mittels Multiview-3D-Rekonstruktion: Hierbei werden mehrere Bilder desselben Objekts aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln aufgenommen und kombiniert, um die reale Oberflächengeometrie exakt zu modellieren. Bei der grünen Fruchtstechmotte zeigten die dreidimensionalen Modelle erwartungsgemäß eine nahezu flache Flügeloberfläche – unabhängig von den Mustern.

Dies bestätigt, dass die wahrgenommenen Tiefenillusionen allein durch flache Muster erzeugt werden und dass Bewegungen des Betrachters oder der Motte den Effekt auflösen würden. Somit ist die Tarnwirkung an die Perspektive gebunden. Die Kombination dieser Erkenntnisse hat weitreichende Implikationen für das Verständnis von Tarnstrategien in der Natur. Sie bestätigt, dass manche Mottenarten ihre Flügelmuster gezielt so gestalten, dass sie visuellen Erkennungssystemen vorgaukeln, die Oberfläche weise eine Struktur oder Tiefe auf, die physisch gar nicht existiert. Solche Piktoriale Tiefenillusionen können mögliche Vorteile verschaffen, indem sie das Erkennen der Motte erschweren, etwa indem sie sie als unverdauliche oder unattraktive Objekte erscheinen lassen.

Darüber hinaus eröffnen die Forschungsergebnisse auch neue methodische Zugänge für die weitere biologische und ökologische Forschung. Computer Vision kann als wertvolles Werkzeug dienen, um visuelle Täuschungen quantitativ zu erfassen und zu klassifizieren, die zuvor ausschließlich subjektiv oder experimentell von Menschen beurteilt wurden. Die Kombination von physikalisch basierten und datengetriebenen Algorithmen erlaubt detaillierte Einsichten über die unterschiedlichen Arten und Funktionen von Tarnmustern. Zukünftige Untersuchungen könnten dabei weitere Tiergruppen und Tarnmechanismen einbeziehen sowie auch die Auswirkungen von Umweltfaktoren wie Lichtverhältnissen und Hintergrundtexturen mitbetrachten. Abschließend veranschaulichen die Erkenntnisse rund um die illusorischen Tarnmuster auf Mottenflügeln eindrucksvoll die Komplexität der visuellen Wahrnehmungssysteme und der natürlichen Evolution von Überlebensstrategien.

Die Verbindung von Biologie mit moderner Computertechnologie erlaubt es, solche biologischen Phänomene erstmals objektiv zu messen und zu verstehen, was zu einem tieferen Verständnis der Evolution von camouflage und deren Effektivität bei unterschiedlichen Betrachtern führt. Die Forschungsrichtung bleibt dynamisch und vielversprechend, birgt enormes Potential für spannende Einsichten in die Mechanismen der optischen Täuschung in der Natur.