Die Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz wächst rasant. Unternehmen setzen in hohem Maße auf AI-Anwendungen, um Effizienz zu steigern, Prozesse zu optimieren und innovativ zu bleiben. Eine aktuelle Studie von KPMG, an der knapp 50.000 Arbeitnehmer aus 47 Ländern teilnahmen, verdeutlicht den Status quo der KI-Nutzung in der Arbeitswelt. Das Ergebnis weist eine überraschende Diskrepanz auf: Während die Mehrheit der Beschäftigten angibt, künstliche Intelligenz regelmäßig zu verwenden, tut dies nur eine kleine Minderheit tatsächlich täglich.

Diese Tatsache wirft Fragen auf, die sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber betreffen und deren Beantwortung grundlegend für den erfolgreichen Einsatz von AI-Technologien ist. Die Studie ergab, dass 58 Prozent der Befragten KI-Tools bewusst und regelmäßig im Arbeitsalltag einsetzen. Doch nur 17 Prozent gaben an, diese Tools jeden Tag gezielt zu nutzen. Ein signifikanter Anteil von fast einem Drittel nutzt KI-Anwendungen lediglich gelegentlich, etwa wenige Male im Jahr oder alle paar Monate. Und überraschenderweise erklärte mehr als ein Viertel, überhaupt keine bewusste Nutzung von KI am Arbeitsplatz vorzunehmen.

Diese Zahlen spiegeln eine gewisse Unsicherheit und Vorsicht beim Umgang mit künstlicher Intelligenz wider – trotz des offensichtlichen Potenzials und der steigenden Verfügbarkeit der Technik. Ein wesentlicher Grund für die zögerliche oder sporadische Nutzung liegt im fehlenden Wissen und der mangelnden Schulung der Mitarbeiter. Die Studie zeigt, dass weniger als die Hälfte der Nutzer irgendeine Form von Weiterbildung oder Training im Bereich KI erhalten hat. Nur 46 Prozent schätzten ihr Wissen rund um AI als moderat oder besser ein. Diese Wissenslücke ist ein erhebliches Hindernis, da der Einsatz von KI nicht nur technisches Verständnis, sondern auch ein Bewusstsein für Chancen, Risiken und Anwendungsmöglichkeiten erfordert.

Neben fehlender Aus- und Weiterbildung nennen viele Arbeitnehmer auch eine eingeschränkte Verfügbarkeit von KI-Tools, die vom Arbeitgeber bereitgestellt werden. So verwenden nur etwa 42 Prozent der Arbeitnehmer AI-Anwendungen, die von ihrer Organisation angeboten werden. Gleichzeitig greifen 18 Prozent auf kostenpflichtige öffentliche Tools zurück. Diese Zahlen legen nahe, dass in vielen Unternehmen noch keine ausreichende Infrastruktur oder Strategie besteht, um den Zugang zu KI-Technologien umfassend zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Haltung gegenüber KI am Arbeitsplatz.

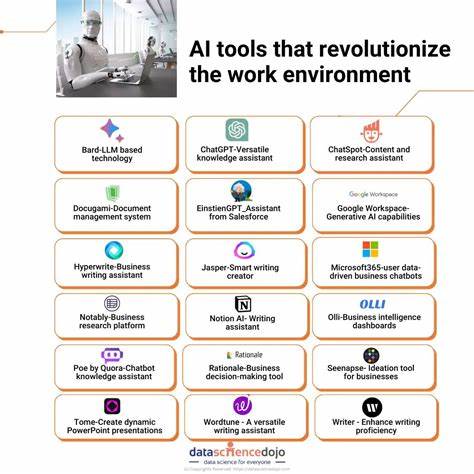

Unter denjenigen, die keine bewusste Nutzung von KI haben, gaben 58 Prozent an, dass die Tools für sie entweder nicht hilfreich oder nicht notwendig seien. Fast ein Fünftel (19 Prozent) bevorzugt es gar, nicht mit AI-Anwendungen zu arbeiten, und 14 Prozent fühlen sich dabei unsicher, weil sie nicht verstehen, wie sie die Technologie nutzen sollen. Diese Vorbehalte sind entscheidend, denn sie zeigen, dass Akzeptanz und Vertrauen in KI noch nicht flächendeckend vorhanden sind. Die meisten der im Arbeitsumfeld eingesetzten KI-Tools sind heute generative Modelle oder Sprachassistenten, die über natürliche Spracheingaben funktionieren. Ihre einfache Zugänglichkeit und breite Anwendbarkeit machen sie besonders attraktiv, weil sie kaum spezielle Schulungen erfordern.

Dennoch ist das verfügbare Potential weit größer, wenn sie richtig verstanden und eingesetzt werden. Ohne gezielte Maßnahmen zur Förderung der AI-Kompetenz werden Mitarbeiter jedoch oft nur oberflächlich oder sporadisch von den Vorteilen profitieren können. Auch die politische Dimension spielt eine Rolle. Viele Organisationen haben bislang keine klaren Vorgaben oder Richtlinien zum Umgang mit künstlicher Intelligenz formuliert. Nur 40 Prozent der Befragten bestätigten das Vorhandensein einer solchen AI-policy im Unternehmen.

Fast ein Fünftel wusste nicht einmal, ob solche Regeln existieren. Ein klarer Rahmen kann helfen, die Unsicherheit der Mitarbeiter zu verringern, den verantwortungsvollen Umgang mit KI sicherzustellen und damit die Nutzung zu intensivieren. Die Empfehlungen von Beratungsfirmen wie Deloitte unterstreichen deshalb die Bedeutung von umfassenden Bildungsprogrammen und internen Initiativen zur Steigerung der AI-Literacy. Damit verbunden ist auch die Aufgabe der Führungskräfte, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter AI-Tools als hilfreiche Unterstützer im Arbeitsalltag begreifen, statt als Bedrohung oder unnötige Fremdbestimmung. Die Zukunft der Arbeit wird maßgeblich von der Integration technologischer Innovationen wie der künstlichen Intelligenz geprägt sein.

Unternehmen, die heute aktiv in die Schulung und den Zugang ihrer Mitarbeiter investieren, schaffen langfristige Wettbewerbsvorteile und fördern eine Unternehmenskultur der Offenheit gegenüber neuen Technologien. Auf der anderen Seite müssen Arbeitnehmer die Chance erkennen, sich mit KI-Anwendungen vertraut zu machen und so ihre eigene Produktivität und Kreativität zu steigern. Die derzeitige Diskrepanz zwischen weit verbreiteter Nutzung und täglichem Einsatz zeigt, dass noch viel Potenzial ungenutzt bleibt. Ein wichtiger Schritt, um dies zu ändern, ist die bessere Kommunikation der Nutzen von KI, die Entmystifizierung der Technologie und die Förderung eines praxisnahen Umgangs mit den Tools. Nur so lässt sich aus dem derzeitigen Trend eine nachhaltige Entwicklung formen, von der sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter profitieren.

Insgesamt liefert die Untersuchung von KPMG und die ergänzenden Betrachtungen von Deloitte wertvolle Einblicke in den Status quo der KI-Nutzung am Arbeitsplatz. Unternehmen sind gut beraten, aktiv zu handeln – seien es Investitionen in Ausbildung, die Bereitstellung durchdachter Tools oder das Aufstellen klarer Nutzungspolitiken. Ebenso sollten Mitarbeiter offen bleiben für den technologischen Wandel und die sich bietenden Chancen erkennen. Die Balance aus technischer Innovation und menschlicher Kompetenz wird entscheidend sein, um künstliche Intelligenz im Arbeitsleben erfolgreich und gewinnbringend zu verankern.