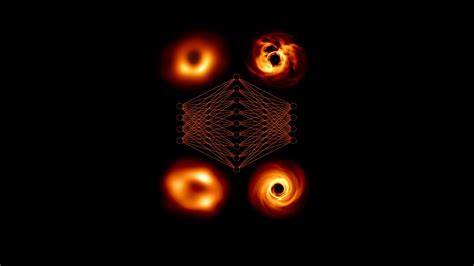

In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz (KI) enorm an Bedeutung gewonnen – nicht nur im Alltag, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung. Besonders in der Astrophysik gibt es spannende Entwicklungen, bei denen KI-Modelle dazu beitragen, bisher unzugängliche oder schwer interpretierbare Daten auszuwerten. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Verwendung von KI zur Erstellung eines neuen Bildes des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße, Sagittarius A*. Doch während solche Fortschritte vielversprechend sind, mahnen Experten und sogar Nobelpreisträger zur Vorsicht: Künstliche Intelligenz ist keine Wunderlösung, und ihre Ergebnisse sollten kritisch geprüft werden.Das erste Bild von Sagittarius A* wurde 2022 enthüllt und stellte einen bahnbrechenden Moment in der Astronomie dar.

Wissenschaftler nutzten dafür das Event Horizon Telescope (EHT), ein Netzwerk aus weltweit verteilten Radioteleskopen, das durch sein einzigartiges System der sehr langen Basislinieninterferometrie (VLBI) höhere Auflösung ermöglicht als jeder einzelne Teleskopstandort. Die Herausforderung dabei: Die Datenerfassung ist extrem anfällig für Störungen, etwa durch atmosphärisches Wasserdampf, was die Datenqualität beeinträchtigt und die Bildgebung erschwert. Viele Rohdaten waren deshalb so verrauscht, dass sie mit traditionellen Analysemethoden nicht verwertbar waren.Hier kommt die künstliche Intelligenz als Hoffnungsträger ins Spiel. Forscherteams haben neuronale Netzwerke genutzt, um selbst jene Datenmengen zu verarbeiten, die zuvor als zu unsauber galten.

Durch maschinelles Lernen könnten so Details in den Daten erkannt und neue Bilder generiert werden, die einen tieferen Einblick in die Struktur und Dynamik des Schwarzen Lochs erlauben. Das neueste Resultat zeigt, dass Sagittarius A* mit fast maximaler Drehgeschwindigkeit rotiert, und seine Rotationsachse scheint in unsere Richtung zu weisen – beide Fakten wären wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der Physik schwarzer Löcher und der Materieverteilung in deren Umgebung.Doch mit diesen Fortschritten sind nicht alle Experten einverstanden. Reinhard Genzel, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und Nobelpreisträger für Physik im Jahr 2020, äußert Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit der KI-gestützten Ergebnisse. Er weist darauf hin, dass die zugrundeliegenden Daten sorgfältig geprüft werden müssen, da die ursprüngliche schlechte Qualität der Messdaten dazu führen könnte, dass KI-Modelle Verzerrungen übernehmen oder selbst erzeugen.

Genzel warnt ausdrücklich davor, die Bilddaten ungeprüft zu akzeptieren und betont, dass künstliche Intelligenz kein Allheilmittel ist. Vielmehr müsse sich die Forschung darauf konzentrieren, Modelle umfassend zu validieren und eine realistische Einschätzung der Unsicherheiten vorzunehmen.Die menschliche Expertise bleibt somit unerlässlich. Die KI kann helfen, in riesigen, komplexen Datenmengen Muster zu erkennen und neue Hypothesen zu generieren, aber die Interpretation und Bewertung dieser Ergebnisse erfordert weiterhin kritisches Denken und fundiertes Fachwissen. Insbesondere in der Astronomie, wo direkte Beobachtungen begrenzt sind und sich vieles über indirekte Messmethoden erschließt, ist die Kombination von künstlicher Intelligenz und wissenschaftlicher Skepsis essenziell.

Das Beispiel des Event Horizon Telescopes verdeutlicht auch die Herausforderungen, die bei der Integration von KI in die Forschung entstehen. Die Atmosphärenbedingungen auf der Erde, wie die Wasserverdunstung, beeinflussen die Messdaten stark. Daher befinden sich Wissenschaftler ständig im Zwiespalt zwischen Datenrauschen und der Hoffnung, mit neuen Technologien zu tieferen Einsichten zu gelangen. Aktuelle KI-Modelle werden darauf trainiert, solche Störungen zu erkennen und zu kompensieren. Wie aussagekräftig diese Bereinigungen sind, ist jedoch eine offene Frage, die weitere Studien erfordert.

Neben technischen und methodischen Problemen spielen auch ethische und epistemologische Fragen eine Rolle. Es besteht die Gefahr, dass eine übermäßige Abhängigkeit von KI-gestützter Dateninterpretation zu einem blinden Vertrauen in die Resultate führt, ohne dass deren Entstehung kritisch hinterfragt wird. In wissenschaftlichen Bereichen, die wie die Astrophysik von komplexen Theorien und Szenarien geprägt sind, kann dies fatale Folgen haben und das Fortschreiten des Wissens behindern.Gleichzeitig eröffnet die Kombination aus KI und moderner Technologie bemerkenswerte Chancen. Die Analyse umfangreicher Datenmengen von Teleskopnetzwerken wie dem EHT oder zukünftigen, noch leistungsfähigeren Instrumenten wird ohne maschinelle Unterstützung praktisch unmöglich.

KI kann helfen, verborgene Strukturen und Phänomene sichtbar zu machen, die bislang unentdeckt blieben und unser Verständnis des Universums erweitern. Die aktuelle Forschung ist also gleichermaßen von großem Potenzial wie von berechtigter Vorsicht geprägt.Die Wissenschaftsgemeinschaft setzt deshalb auf iterative Verbesserung. Die neuesten KI-Modelle sollen mit besseren Messdaten aus zukünftigen Beobachtungen getestet und verglichen werden. Ziel ist es, die Algorithmen beständig zu verfeinern, Verzerrungen zu minimieren und die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen.