Der jüngste Haushaltsentwurf der Republikanischen Partei in den USA sorgt für heftige Diskussionen und kontroverse politische Auseinandersetzungen. Paul Krugman, der renommierte Ökonom und Kolumnist, bezeichnet diesen Entwurf als einen beispiellosen Angriff auf die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, der aus einer Reihe von sogenannten „zombie Ideen“ besteht. Dieser Begriff beschreibt politische Konzepte, die längst widerlegt sind, aber dennoch wiederkehren und Schaden anrichten. Die von Krugman als „Angriff der sadistischen Zombies“ bezeichnete Aggression steht metaphorisch für eine politische Kampagne, die vor allem soziale Leistungen für die Ärmeren drastisch kürzt, während sie die Wohlhabenden weiterhin steuerlich bevorzugt. Das stellt einen dramatischen Bruch mit den bisherigen politischen Spielregeln dar und führt zu einer Situation, die noch radikaler ist als frühere rechtspolitische Vorstöße und Steuerreformen.

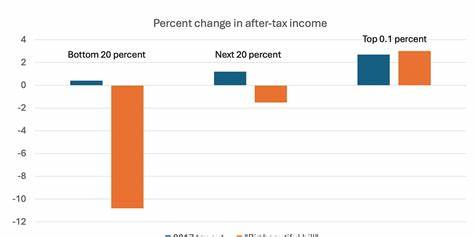

Im Kern kritisiert Krugman den geplanten Haushalt für seine extrem regressiven Auswirkungen. Während frühere Maßnahmen, wie beispielsweise das Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) von 2017, ebenfalls Steuersenkungen für Reiche mit sich brachten, enthielten sie zumindest noch einige Vorteile für die breite Bevölkerung. Das neue Gesetz hingegen schlägt eine große Kürzung vor allem im Bereich Medicaid vor – dem wichtigsten staatlichen Gesundheitsprogramm für einkommensschwache Amerikaner und Familien mit Kindern. Angesichts dessen wirft Krugman nicht nur ein moralisches, sondern auch ein wirtschaftliches Argument auf. Die Gesundheitsversorgung von Kindern ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Investition in die Zukunft, da gesunde Kinder produktivere Erwachsene von morgen sind, die langfristig Steuereinnahmen generieren und die Wirtschaft stärken.

Besonders alarmierend ist die geplante Einführung von Arbeitspflichten für Medicaid-Empfänger. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass viele Leistungsbezieher absichtlich nicht arbeiten und richten sich damit gegen ein Stereotyp, das laut aktuellen Daten faktisch nicht zutrifft. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Medicaid-Nutzer besteht aus sogenannten „arbeitsfähigen Nicht-Erwerbstätigen“ ohne Behinderungen. Viele Menschen, die Medicaid beziehen, sind entweder Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderungen oder befinden sich vorübergehend in einer schwierigen Beschäftigungssituation. Die Einführung von Arbeitspflichten wird daher in der Praxis nicht zu mehr Beschäftigung führen, sondern vielmehr zu bürokratischen Hürden, die den Zugang zu medizinischer Versorgung erschweren und vielen Menschen die notwendige Hilfe entziehen.

Krugman zeigt auf, dass diese Maßnahmen offenbar weniger wirtschaftlich motiviert sind, als vielmehr ein politisches Ziel verfolgen: die absichtliche Schwächung und Entrechtung der ärmeren Bevölkerungsschichten. Die Kürzungen entsprechen einer Strategie, die auf soziale Härten setzt, um zugleich die Steuervergünstigungen für die Wohlhabenden durchzusetzen, ohne dass dies zu einem höheren Haushaltsdefizit führt. Dabei ist die Rhetorik der Regierung über Haushaltsdisziplin und Schuldensenkung nach Krugmans Analyse eine reine Fassade, die vor allem politischen Gegnern geschadet und deren politische Agenda gestärkt werden soll. Die Debatte um den Haushalt ist somit mehr als ein rein wirtschaftliches oder budgetäres Thema: Es offenbart eine tiefgreifende politische und gesellschaftliche Spaltung. Paul Krugman bezeichnet die Verantwortlichen als „Bullies“, die mit voller Absicht und ohne Mitgefühl die Schwächsten treffen, weil sie es können.

Diese Zuschreibung stellt eine deutliche moralische Bewertung dar, die auf einem Wahrnehmungsbild basiert, dass grundlegendes menschliches Mitgefühl in der aktuellen politischen Landschaft vermisst. Diese Situation wirft auch eine grundsätzliche Frage nach den Werten und der Rolle der sozialen Sicherungssysteme in modernen Gesellschaften auf. Wenn der Schutz von Gesundheitsleistungen für Kinder, ältere Menschen und Bedürftige als zu teuer oder zu belastend empfunden wird, müssen wir uns fragen, wie Gesellschaften zukünftig mit sozialer Gerechtigkeit umgehen. Der Angriff auf Medicaid ist symptomatisch für eine Politik, die den Staat als Instrument der Umverteilung zugunsten der wirtschaftlich Mächtigen ausschaltet und soziale Verantwortung neu definiert – zugunsten von Privatinteressen und einer marktgetriebenen Logik. Krugmans Kritik geht auch weit über die rein nationalen Grenzen hinaus.

Das Phänomen, dass populistische und konservative Bewegungen soziale Leistungen abbauen und gleichzeitig Steuerprivilegien für Reiche erweitern, findet sich in vielen Ländern wieder. Die Debatte zeigt eine weltweite Herausforderung auf, wie Gesellschaften mit zunehmender Ungleichheit und sozialem Druck umgehen. Die „sadistischen Zombies“ symbolisieren hier eine politische Kraft, die als rückwärtsgewandt und gegen die wissenschaftliche Evidenz handelnd beschrieben werden kann, weil sie bewährte Prinzipien der Sozialpolitik in Frage stellt und die Grundprinzipien des sozialen Zusammenhalts unterminiert. Eine zentrale Rolle nehmen hierbei auch die Medien und der öffentliche Diskurs ein. Krugman selbst nutzt seine Plattform, um klar und deutlich gegen den Trend anzugehen, während gleichzeitig viele mediale Stimmen entweder diese Maßnahmen verharmlosen oder aus ideologischer Verzerrung heraus unterstützen.

Die Verbreitung von „Zombie-Ideen“ scheint auch im öffentlichen Diskurs eine traurige neue Normalität zu sein – Ideen, die widerlegt sind, aber durch beharrliches Beharren auf alten Mythen und Vorurteilen wieder an Einfluss gewinnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Haushaltsentwurf der GOP weit mehr als ein politisches Dokument ist – er ist ein Symbol für einen grundlegenden Konflikt um die Richtung der Gesellschaft. Es ist ein Konflikt zwischen sozialen Sicherungssystemen und einer Politik, die auf Ausschluss statt Inklusion setzt. Paul Krugmans Analyse macht deutlich, dass diese Auseinandersetzung nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch ethisch geführt werden muss. Der „Angriff der sadistischen Zombies“ ist ein warnendes Bild für die Risiken, die Gesellschaften eingehen, wenn sie die Schwächsten ihrer Fürsorge berauben und politische Agenden über das Wohl aller hinwegsetzen.

Die Zukunft der sozialen Sicherung und der gesellschaftlichen Solidarität hängt davon ab, wie diese Debatte geführt wird. Demokratische Kräfte, zivilgesellschaftliche Organisationen und betroffene Gemeinschaften müssen Gegenstrategien entwickeln, um die Errungenschaften sozialer Gerechtigkeit zu schützen und auszubauen. Dabei ist es wichtig, faktenbasierte Argumente mit menschlicher Empathie zu verbinden und politischen „Zombie-Ideen“ entschieden entgegenzutreten. Nur so kann verhindert werden, dass soziale Ungleichheit und politische Spaltung weiter zunehmen und das Vertrauen in demokratische Institutionen weiter erodiert. Paul Krugmans Beitrag dient somit nicht nur als Analyse eines konkreten Gesetzesvorhabens, sondern auch als Mahnung, die gesellschaftlichen Werte und den Charakter der politischen Kultur kritisch zu reflektieren und aktiv zu gestalten.

Der Kampf gegen die „sadistischen Zombies“ ist zugleich ein Kampf um die Zukunft einer solidarischen und gerechten Gesellschaft.