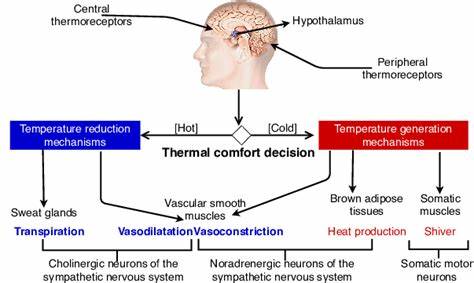

Die Thermoregulation, also die Fähigkeit des Körpers, seine Kerntemperatur konstant zu halten, ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben warmblütiger Tiere, insbesondere Säugetiere und Vögel. Klassisch wird davon ausgegangen, dass die Regulation der Körpertemperatur eine unmittelbare Reaktion auf die aktuelle Umwelttemperatur ist. Doch kürzlich durchgeführte Forschungen stellen das in Frage: Erinnerungen an vergangene Kälteeinflüsse können effektive thermoregulatorische Reaktionen bewirken, ohne dass tatsächlich Kälte vorhanden sein muss. Diese Entdeckungen legen nahe, dass das Gehirn nicht nur direkt auf Temperaturveränderungen reagiert, sondern auch gespeicherte Temperatureindrücke abrufen kann, welche autonome und verhaltensbezogene Anpassungen initiieren. Das eröffnet ein neues Verständnis davon, wie Gedächtnis und Körperfunktionen zusammenwirken, um homöostatische Gleichgewichte aufrechtzuerhalten.

Die Studie, die auf dieser faszinierenden Erkenntnis basiert, wurde an Mäusen durchgeführt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob und wie Erinnerungen an einen kalten Ort oder eine kalte Umgebung physiologische Antworten steuern können, die den gesamten Körper betreffen. Zunächst wurden die Tiere in zwei unterschiedlichen Kontexten konditioniert: einer bei angenehmen 21 °C und einer in einer herausfordernden kalten Umgebung von 4 °C. Ziel war, den Mäusen eine Assoziation zwischen räumlichem Kontext und Temperatur beizubringen – eine Form der klassischen Konditionierung, bei der das Gehirn lernt, bestimmte Umgebungsreize mit einer bestimmten thermischen Erfahrung zu verknüpfen. Während der Kälte-Phase zeigten die Mäuse erwartungsgemäß physiologische Reaktionen wie einen Anstieg des Stoffwechsels, erhöhte Sauerstoffaufnahme, gesteigerte Kohlendioxidproduktion und Verhaltensanpassungen, etwa vermehrte Bewegung.

Diese Reaktionen sind typisch für die Aktivierung brauner Fettgewebe, die als zentrales Organ der sogenannten nicht-zitternden Thermogenese agieren und durch ihre Stoffwechselaktivität Wärme erzeugen. Überraschend war jedoch, dass die Mäuse selbst in einem neutralen, nicht-kalten Umfeld, aber dem Erinnerungskontext der Kälte ausgesetzt, ähnliche thermoregulatorische Reaktionen zeigten – ohne tatsächlich Kälte zu erfahren. Die erhöhten Stoffwechselwerte und die thermogene Genexpression in braunem Fettgewebe ließen darauf schließen, dass allein die Erinnerung an die Kälte ausreichte, den Körper „hochzufahren“. Die zugrundeliegende neuronale Verarbeitung dieser Kälteerinnerungen wurde mit modernsten Methoden erfasst, vor allem durch den Einsatz von sogenannten Engramm-Labelling-Techniken. Engramme sind neuronale Netzwerke, die eine gespeicherte Erinnerung repräsentieren.

Werden diese Gedächtnisspuren aktiviert, so ruft das Gehirn das zugehörige Erlebnis ab und kann darauf basierend Verhalten und Physiologie beeinflussen. In der Studie identifizierten die Forschenden solche Kälte-Engramme vor allem im Hippocampus und in spezifischen Regionen des Hypothalamus, namentlich im lateralen Hypothalamus (LHA) und medialen präoptischen Areal (MPO). Der Hippocampus ist bekannt für seine Rolle im räumlichen Gedächtnis und der Kontextkodierung. Dort waren besonders die CA1- und CA3-Subregionen an der Aktivierung bei Kälteexposition und beim Erinnern der Kälte beteiligt. Die Erregung in diesen Bereichen korrelierte signifikant mit der metabolischen Aktivität des Körpers.

Zusätzlich zeigte der laterale Hypothalamus während der Kälte und der Erinnerung daran eine erhöhte neuronale Aktivität. Das deutet darauf hin, dass eine funktionelle Verbindung zwischen Hippocampus und Hypothalamus bei der Kontrolle der Thermoregulation durch Erinnerung entsteht. Mit optogenetischen Verfahren, bei denen spezifische neuronale Populationen mit Licht kontrolliert aktiviert werden können, stellten die Wissenschaftler eine weitere wichtige Erkenntnis fest: Durch gezieltes Anregen der Kälte-Engramme im Hippocampus ließ sich der Stoffwechsel künstlich erhöhen, auch ohne tatsächliche Kälteeinwirkung. Dabei wurden die physiologischen Kennzeichen der Thermogenese im braunen Fettgewebe aktiviert und die Körpertemperatur stieg an. Dies unterstreicht die zentrale Rolle der Gedächtnisspuren in der Steuerung von Thermoregulation über neuronale Netzwerke.

Neben der Aktivierung konnte das Forscherteam auch die Bedeutung dieser Engramme für die Erinnerung selbst zeigen. Durch die chemogenetische Hemmung dieser Kälte-spezifischen Nervenzellen im Hippocampus unterbinderten sie die konditionierten Reaktionen der Mäuse auf den Kälte-Kontext. Die gesteigerte Stoffwechselaktivität bei Wiederaussetzung des Erinnerungskontextes blieb aus. Das beweist, dass diese neuronalen Ensemble nicht nur für das Erinnern notwendig sind, sondern aktiv die gesamten thermoregulatorischen Reaktionen steuern. Die Erforschung dieses Mechanismus hat weitreichende Implikationen.

Bislang wurde die Hitzeregulation oder Kälteresistenz vorwiegend als unmittelbare Reaktion auf Temperaturreize verstanden. Die Erkenntnis, dass Erinnerungen selbst physiologische Anpassungen auslösen, wirft ein neues Licht auf das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Körper. Es verdeutlicht, wie das Gehirn durch vorangegangene Erfahrungen die Reaktion auf Umweltreize vorhersagen und anpassen kann. Diese Form der Adaptation erlaubt es einem Organismus, energiekostspielige Reaktionen gezielter und zeitlich optimiert einzusetzen, beispielsweise um nicht erst bei tatsächlicher Kälte „aufzurüsten“, sondern bereits antizipatorisch. Auch die Verbindung zwischen Hippocampus und Hypothalamus rückt zunehmend in den Fokus.

Der Hypothalamus ist eine Schaltstelle für die Regulation lebenswichtiger Funktionen wie Hunger, Durst, Schlaf, und eben Thermoregulation. Dass der Hippocampus Kontextinformationen über Kälteengramme liefert und den Hypothalamus aktiviert, zeigt, wie Lernen und Gedächtnis in Körperfunktion übersetzt werden. Es handelt sich um eine dynamische neuronale Reorganisation, die eine funktionelle Vernetzung zwischen Bereichen mit Gedächtnisfunktion und direkt steuernden Hypothalamusregionen etabliert. Über die Grundlagenforschung hinaus könnten diese Erkenntnisse therapeutische Perspektiven eröffnen. Vor allem im Kontext metabolischer Erkrankungen, Fettleibigkeit oder Störungen der Temperaturregulation könnte das gezielte Beeinflussen solcher Engramme neue Behandlungsansätze ermöglichen.

Braunem Fettgewebe kommt hierbei eine bedeutende Rolle zu, da es nicht nur Wärme produziert, sondern auch den Gesamtenergiehaushalt beeinflusst. Ein verbessertes Verständnis der neuronalen Steuerung von Thermogenese durch Erinnerungen könnte helfen, gezielte Interventionen zu entwickeln – sei es durch pharmakologische Mittel, neuromodulatorische Techniken oder Verhaltensmodifikationen. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit diese Mechanismen beim Menschen analog existieren. Menschen verfügen über braunes Fettgewebe und das Gehirn enthält vergleichbare Gedächtnis- und Hypothalamusregionen. Es ist denkbar, dass Gedächtnisassoziierte thermoregulatorische Reaktionen auch bei uns vorliegen und beispielsweise dazu beitragen, wie wir Kälte wahrnehmen und darauf reagieren.

Dies könnte einen spannenden Forschungsbereich bilden, der Psychologie, Neurowissenschaften, und Physiologie verbindet. Ein weiteres interessantes Forschungsfeld betrifft die Wechselwirkungen von Stress und Thermoregulation. Die Studie zeigt, dass allgemeiner Stress nicht dieselben thermogenen Reaktionen hervorruft wie eine Kälte-Erinnerung, was darauf hinweist, dass thermoregulatorische Gedächtnisse spezifisch für Temperaturreize und nicht generelle Stressoren sind. Das differenziert verschiedene neuronale Stress- und Gedächtnissysteme und zeigt die Komplexität der Interaktion von Emotion, Gedächtnis und Körperfunktionen. Zusammenfassend beweisen die aktuellen Studien eindrucksvoll, dass Erinnerungen an kalte Erlebnisse nicht nur passive geistige Konstrukte sind, sondern aktive und direkte Kontrolle über physiologische Prozesse ausüben können.

Dieses Zusammenspiel von Gedächtnis und Thermoregulation demonstriert eine bisher unbekannte Dimension der Adaptivität lebender Organismen und bietet zahlreiche Ansatzpunkte für weitere wissenschaftliche Erforschung und mögliche medizinische Anwendungen.