Der Traum vom Perpetuum Mobile – einer Maschine, die sich unendlich ohne Energiezufuhr bewegt – fasziniert die Menschheit seit Jahrhunderten. Einer der berühmtesten Denker, der sich mit diesem Konzept auseinandersetzte, war Leonardo da Vinci, der ikonische Universalgelehrte der Renaissance. Seine eleganten und detaillierten Skizzen einer selbstbewegenden Maschine sind heute nicht nur faszinierende Zeugnisse seiner Erfinderkraft, sondern bieten auch einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt eines Mannes, der versuchte, Naturgesetze zu verstehen und zu überwinden. Leonardo da Vinci betrachtete das Perpetuum Mobile weder als bloßen Scherz noch als unmögliches Phantasma. Obwohl er öffentlich die Aussichtslosigkeit solcher Maschinen betonte und sogar suchte, andere Suchende davor zu warnen, sagte er doch privat, dass er selbst an der Konstruktion solcher Geräte arbeitete – jedoch eher mit dem Ziel, zu beweisen, dass diese Idee in Wirklichkeit nicht funktionieren könne.

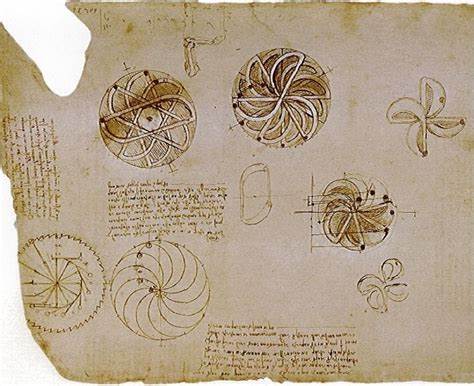

Dieser scheinbare Zwiespalt macht seine Auseinandersetzung mit der ewigen Bewegung besonders spannend. Aus seinen Notizbüchern, vor allem dem Codex Arundel, sind mehrere Varianten von Rädern überliefert, die in Leonardo’s künstlerischer und ingenieurtechnischer Handschrift ausgeführt sind. Diese Räder wurden so konstruiert, dass sie durch eine ungleiche Verteilung von Gewichten, meist kleinen Kugeln, permanent in Drehung gehalten werden sollten. Die virtuellen Kettenreaktionen, welche durch die Umlagerung der Kugeln in speziellen halbrunden Kammern ausgelöst wurden, sollten dafür sorgen, dass sich das Rad immer weiterdreht. Die Idee war, dass an einem bestimmten Punkt des Kreisprozesses mehr Gewichte auf einer Seite des Rades wirken würden als auf der anderen, wodurch eine konstante Drehkraft entstehen sollte.

Trotz der Eleganz dieses Designprinzips erkannte Leonardo, dass dabei physikalische Grenzen bestehen. Er sprach von der „Unmöglichkeit der Bewegung“ bei gleichzeitig scheinbar funktionierenden Konstruktionen. Diese kritische Haltung war bemerkenswert, da sie ihn von vielen seiner Zeitgenossen unterschied, die oft von Magie oder dem Wunschdenken der Alchemie geleitet wurden. Leonardo zeigte eine wissenschaftliche Skepsis und eine Fähigkeit zur Analyse, die in seinen Entwürfen mitschwingt. Eine weitere Erfindung Leonardo da Vincis zum Thema Perpetuum Mobile ist der sogenannte „selbstfüllende Flakon“.

Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, die durch Flüssigkeitsmechanik arbeiten sollte: Flüssigkeiten sollten sich durch den Flakon bewegen, ohne Äußeres Zutun oder Energieverlust. Dieses Konzept versuchte Leonardo mehr als zwei Jahrhunderte vor Robert Boyle umzusetzen, der ebenfalls Experimente mit selbstbewegenden Flüssigkeiten unternahm. Auch hier scheiterte die Realität an Gesetzen der Physik wie dem Energieerhaltungssatz und Reibungskräften. Der Gedanke des Perpetuum Mobile ist eng mit fundamentalen Prinzipien der Thermodynamik verbunden. Schon bald nach Leonardos Zeit wurden seine Grundlagen formuliert, die besagen, dass Energie nicht aus dem Nichts entstehen kann und dass es stets Energieverluste durch Reibung oder andere Prozesse gibt.

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse machen Perpetuum-Mobile-Maschinen physikalisch unmöglich. Doch trotz dieser Kenntnis bleibt der Entwurf solcher Maschinen ein weitverbreitetes Phänomen, nicht zuletzt wegen Leonardo da Vincis inspirierender Designs. Die Tatsache, dass Leonardos Konstruktionen heute vor allem auf Do-it-yourself-Plattformen und 3D-Drucker-Communities populär sind, zeigt, wie sehr sein künstlerisches und ingenieurtechnisches Erbe Technikbegeisterte anspricht. Menschen versuchen die unbalancierten Räder nachzubauen, in der Hoffnung, das ewige Rad doch zum Laufen zu bringen. Diese Nachbauten, oft mit modernen Materialien und hoher Präzision gefertigt, scheitern jedoch stets an den bekannten physikalischen Grenzen.

Die Frustration darüber, dass Perpetuum Mobile einfach nicht funktionieren kann, wird dabei humorvoll akzeptiert – man bezeichnet das Streben danach als eine schöne, wenn auch sinnlose Herausforderung. Leonardos Engagement für das Perpetuum Mobile war aber keineswegs nur naiver Wunschtraum. Seine Arbeit spiegelte vielmehr den Geist der Renaissance wider, der Erfindungsreichtum, detaillierte Beobachtung und die Verbindung von Kunst und Wissenschaft miteinander verband. Durch seine Skizzen werden wir Zeuge eines Denkers, der versuchte, die Grenzen dessen zu erforschen, was technisch möglich ist. Gleichzeitig verdeutlichte er auch, dass eine grenzenlose Bewegung nicht in Einklang mit den Naturgesetzen gebracht werden kann.