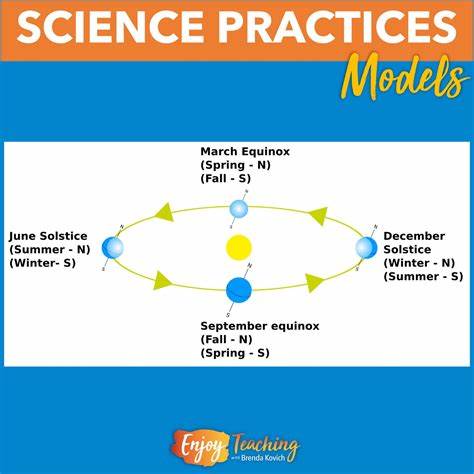

Die Geschichte der Wissenschaft ist eng verwoben mit der Entwicklung von Modellen, durch die Menschen versuchen, die komplexe Wirklichkeit zu begreifen und zu erklären. Ein Modell ist dabei nicht mehr als eine menschliche Konstruktion – ein Werkzeug, das uns hilft, Phänomene zu verstehen, vorherzusagen und neue Entdeckungen zu machen. Doch genau wie alle Werkzeuge haben auch Modelle ihre Grenzen. Die Herausforderung in der Wissenschaft ist es, stets das richtige Maß an Vereinfachung zu finden, ohne die Wirklichkeit aus den Augen zu verlieren. Die antiken Griechen waren Meister im Erschaffen von Modellen.

Ein klassisches Beispiel ist das geozentrische Weltbild des Ptolemäus. Seine Vorstellung, die Erde als fixen Mittelpunkt des Universums zu sehen, um den sich Sonne, Mond und Planeten auf komplexen Epizyklen bewegen, dominierte die Astronomie über viele Jahrhunderte. Trotz seiner Fehlerhaftigkeit zeigte dieses Modell enorme mathematische Eleganz und erklärte beobachtbare Phänomene ausreichend gut, um einen festen Platz in der Wissenschaftsgeschichte zu haben. Es spiegelte nicht nur ein physikalisches Verständnis wider, sondern auch den menschlichen Wunsch nach Harmonie und Ordnung im Kosmos. Mit Nikolaus Kopernikus setzte sich eine radikale Wende durch.

Seine heliocentrische Vision versetzte die Sonne ins Zentrum und zeigte, dass vorherige Annahmen durchaus hinterfragt und radikal revidiert werden konnten. Dieses neue Modell ließ sich zunehmend besser durch Beobachtungen belegen. Der Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild ist ein Paradebeispiel dafür, wie Modelle nicht als absolute Wahrheiten gelten, sondern als vorläufige Hypothesen, die durch experimentelle Daten bestätigt oder verworfen werden. Moderne Wissenschaft zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie sich nicht an Traditionen oder Autoritäten klammert. Im Kern geht es darum, Ideen und Modelle immer wieder der überprüfbaren Realität zu unterwerfen.

Die berühmte Maxime der Royal Society Nullius in verba – „Niemandes Wort nehmen“ – symbolisiert diesen kritischen Geist. Dabei spielt es keine Rolle, wie schön oder intelligent eine Theorie erscheint. Die fundamentale Methode in allen Wissenschaften besteht darin, Vorhersagen anhand von Modellen zu formulieren und diese mittels Experimente oder Beobachtungen zu testen. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung von Evidenz ist die Annahme der Plattentektonik. Lange Zeit stieß diese Theorie auf Skepsis, weil sie grundlegend gegen das damalige Modell der unbeweglichen Erdplatten verstieß.

Erst mit der Entdeckung von Phänomenen wie dem Meeresbodenspreizung, der Verteilung von Erdbeben und magnetischen Mustern in Gesteinen gewann die Theorie breite Anerkennung. Das Beispiel zeigt, dass Wissenschaft nicht von Anfang an einen vollkommenen Überblick hat, sondern sich in einem dynamischen, fortwährenden Prozess der Erkenntnis befindet. Wichtig ist dabei immer, sich der Grenzen von Modellen bewusst zu sein. Ein bekanntes Zitat des Statistikers George E. P.

Box lautet: „Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich.“ Dieses Zitat bringt auf den Punkt, dass Modelle notwendigerweise Vereinfachungen sein müssen – sie können niemals die vollständige Realität abbilden. Doch genau darin liegt auch ihre Stärke: Indem man sich der Fehlerhaftigkeit bewusst ist, kann man Modelle gezielt weiterentwickeln und anpassen. Die Wissenschaft strebt somit nicht nach absoluten Wahrheiten, sondern nach immer besseren Annäherungen an die Wirklichkeit. Modelle bieten eine Grundlage, die lenkt, wo und wie weitere Forschung sinnvoll ist – sei es durch gezielte Experimente, Beobachtungen oder neue Datenerhebungsmethoden.

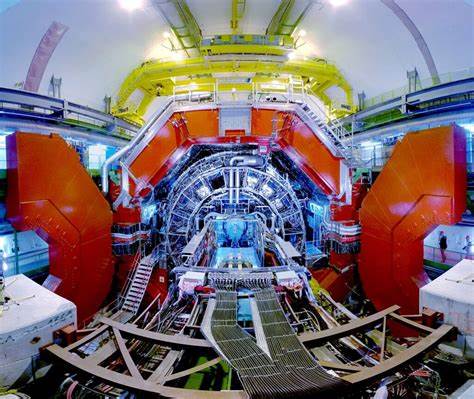

Sie ermöglichen es Forschenden, komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen und Entwicklungen vorauszusagen, etwa in der Klimaforschung, Genetik oder Physik. Neben der empirischen Überprüfung spielt die Eleganz eines Modells häufig eine Rolle. Gute Modelle sind oft parsimonisch, das heißt sie erklären Phänomene mit möglichst wenigen Annahmen und Parametern. Dies macht sie meist handhabbarer und besser interpretierbar. Ein zu komplexes Modell mag zwar viele Details erfassen, aber es kann auch an Übersichtlichkeit und Vorhersagekraft verlieren.

Die Kunst besteht darin, das richtige Gleichgewicht zu finden. In der heutigen Zeit gewinnen Modelle durch technologische Fortschritte an Bedeutung. Dank moderner Algorithmen, Computermodelle und großer Datenmengen können Wissenschaftler Simulationen durchführen, die vor wenigen Jahrzehnten undenkbar waren. Diese Herangehensweise eröffnet neue Möglichkeiten, insbesondere in Bereichen wie Klima- und Umweltforschung oder der Erforschung komplexer biologischer Systeme. Doch trotz aller Fortschritte bleibt das Grundprinzip bestehen: Modelle müssen stets durch Beobachtung bestätigt oder widerlegt werden.

Die bloße Komplexität oder die scheinbare Schönheit eines Modells ersetzt keine empirische Überprüfung. Richard Feynman hat dies so prägnant formuliert: „Es ist egal, wie schön Ihre Theorie ist, wie schlau Sie sind, wenn sie nicht mit dem Experiment übereinstimmt, ist sie falsch.“ Die Wissenschaft ist daher auch eine Haltung der Demut. Sie erkennt an, dass jede Theorie und jedes Modell vorläufig ist. Verlässliche Erkenntnisse entstehen erst durch einen kollektiven Prozess des Hinterfragens, Prüfens und gegebenenfalls Verwerfens.

Nur so kann die Wissenschaft über die Jahrhunderte hinweg beständig wachsen und neue Horizonte eröffnen. Modelle sind also keine starren Dogmen, sondern lebendige Instrumente, die es uns ermöglichen, mehr über die Natur und die Welt zu verstehen. Sie sind der Schlüssel, um aus der unübersichtlichen Vielfalt der Daten und Phänomene sinnvolle Erklärungen zu gewinnen. Gleichzeitig sind sie ein Appell an die Wissenschaft, niemals aufzuhören, kritisch zu denken und sich den Anforderungen der Wirklichkeit zu stellen. Abschließend lässt sich sagen, dass Modelle das Herzstück wissenschaftlichen Fortschritts sind.

Ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf verständliche Weise zu formulieren und vorhersagbar zu machen, macht sie unentbehrlich. Die Herausforderung besteht darin, sie stets an der Realität zu messen und sich ihrer Grenzen bewusst zu bleiben. Nur so kann Wissenschaft ein zuverlässiger Wegweiser sein – in einer Welt, in der Wissen ständig neu bewertet und erweitert wird.