Das menschliche Sehsystem arbeitet in einem komplexen Zusammenspiel von Wahrnehmung und motorischer Aktivität, das eng mit den Bewegungen unserer Augen verbunden ist. Insbesondere bilden die sogenannten saccadischen Augenbewegungen – blitzschnelle, ruckartige Bewegungen, die dafür sorgen, dass unser Blick ständig neue Bildbereiche fixiert – eine fundamentale Grundlage für unseren visuellen Eindruck der Welt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die physikalischen Gesetze, welche diese Augenbewegungen beschreiben, auch die Grenzen beeinflussen, mit denen wir insbesondere schnelle visuelle Bewegungen wahrnehmen können. Saccaden sind keine zufälligen Bewegungen, sondern folgen einem festen kinematischen Gesetz, dem sogenannten „Main Sequence“. Dieses Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen der Amplitude (Winkelausschlag), Geschwindigkeit und Dauer jeder einzelnen schnellen Blickbewegung.

Größere Saccaden dauern in der Regel länger und erreichen dabei höhere Spitzengeschwindigkeiten. Diese Regelmäßigkeit erstreckt sich sogar über verschiedene Tierarten hinweg und zeigt eine erstaunliche biologische Konstanz. Während eine Sakkade ausgeführt wird, bewegt sich das Bild auf der Netzhaut aufgrund der schnellen Augenbewegung extrem schnell. Dennoch wird diese Bewegung selten bewusst wahrgenommen, eine Tatsache, die als saccadische Ausblendung oder „Saccadic omission“ bezeichnet wird. Wissenschaftler vermuten, dass unser Gehirn diesen starken, selbstinduzierten Bildflimmern ausblendet, um eine stabile visuelle Wahrnehmung zu gewährleisten.

Doch warum genau das Sehsystem diesen Bewegungsinput ausblendet, liefert eine aktuelle Studie von Martin Rolfs und Kollegen Antworten – und zwar durch die Verbindung von Motorik und Wahrnehmung. Die Studie nutzte fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-Videoprojektion, um bewegte Reize zu präsentieren, die entweder exakt den kinematischen Eigenschaften von normalen Saccaden folgten oder bewusst von diesen abwichen. Probanden mussten bei starrer Fixation beurteilen, ob die Bewegung eines visuellen Stimulus – beispielsweise eines Gabor-Patchs, der sich schnell und kurvig durch ihr Sichtfeld bewegte – gut erkennbar war oder nicht. Dabei stellte sich heraus, dass die Fähigkeit, die Bewegung wahrzunehmen, eng an die natürlichen kinematischen Parameter von Saccaden gebunden ist. Für langsamere Bewegungen konnten die Probanden die Bewegung klar erkennen.

Ab einer bestimmten Geschwindigkeit, die proportional zur erwarteten Geschwindigkeit einer fortlaufenden Sakkade mit gleichem Bewegungsumfang war, geriet die Bewegung für die Teilnehmer zunehmend in den Bereich der Unwahrnehmung. Dies bestätigte, dass die Wahrnehmungsgrenze eine systematische Funktion der Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit und Dauer bildet – exakt so wie es das bekannte Main-Sequence-Gesetz für Saccaden beschreibt. Diese Wirkung lässt sich nicht allein durch eine einfache Geschwindigkeitsschwelle erklären, sondern nur durch einen komplexeren Zusammenhang, der die Bewegung als ganzes berücksichtigt. Auffällig ist zudem, dass die Wahrnehmungsgrenze bei Probanden im Einklang mit individuellen Abweichungen in ihren eigenen Sakkadenvariationen steht. Wer tendenziell schnellere oder langsamere Saccaden vollführt, zeigt entsprechend höhere oder niedrigere Wahrnehmungsschwellen für die schnelle Bewegungsreize.

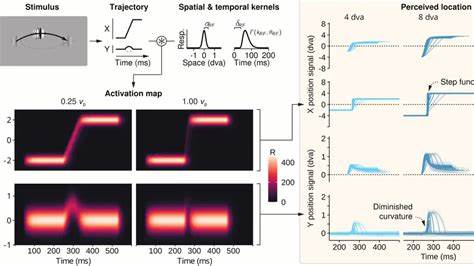

Um zu verstehen, wie diese kinematische Wahrnehmung entsteht, entwickelten die Forscher ein neuronales Modell der frühen visuellen Verarbeitung. Dabei simulierten sie, wie sich die Bewegung des Stimulus auf Netzhautrezeptoren auswirkt, und wie visuelle Informationsintegration über Zeitspannen die Erkennung von Bewegungsabläufen ermöglicht oder erschwert. Das Modell zeigt überzeugend, dass die zeitliche Dauer des Stimulus und dessen stationäre Endpunkte entscheidend dafür sind, ob Bewegungen wahrgenommen werden oder nicht. Bewegungen ohne statische Start- und Endpunkte verschwinden bei hohen Geschwindigkeiten weniger stark aus der Wahrnehmung, während sich mit längeren stillen Phasen vor und nach der Bewegung der Wahrnehmungshorizont an das Main-Sequence-Gesetz annähert. Diese Entdeckungen eröffnen neue Perspektiven auf die Wahrnehmungssensorik als aktives Zusammenspiel von Bewegung und Sinneseindruck.

Das visuelle System scheint nicht nur auf schnelle Bewegungen zu reagieren, sondern ist speziell angepasst, die ständig auftretenden Bewegungen seiner eigenen Augen zu berücksichtigen und deren Auswirkungen auf die Sinnesdaten zu filtern. Diese Anpassung dient dazu, störende Eigenbewegungen zu ignorieren und gleichzeitig die Sensibilität für externe schnelle Bewegungen zu erhalten. Das bedeutet konkret, das visuelle System ignoriert Bewegungen, die typisch durch unsere Augen selbst erzeugt werden, und bleibt trotzdem extrem empfindlich gegenüber allem, was sich unabhängig und schnell in der Umwelt bewegt. Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass korollare Abzüge oder weitreichende motorisch-sensorische Feedbackmechanismen, die oft als Erklärung für saccadische Ausblendung herangezogen werden, eventuell nicht allein ausreichen. Vielmehr kann die physikalische Gesetzmäßigkeit der Bewegungen selbst einen großen Teil dieser Wahrnehmungsbeschränkung übernehmen, eine hocheffiziente und geradlinige Lösung des Gehirns.

Die Implikationen sind weitreichend: Verständnis der Wechselwirkung zwischen Bewegung und Wahrnehmung kann helfen, die Grundlagen für visuelle Wahrnehmungsstörungen zu legen, die etwa bei neurologischen Erkrankungen auftreten. Auch für die Entwicklung von Augmented-Reality-Systemen oder Robotik, die natürliche Sehfunktionen nachahmen wollen, sind diese Erkenntnisse hilfreich. Die Tatsache, dass visuelle Verarbeitung und Augenbewegungen so eng aufeinander abgestimmt sind, wirft ein neues Licht auf die enge Verbindung zwischen Aktion und Wahrnehmung – ein zentrales Prinzip in der modernen Wahrnehmungswissenschaft. Zusammenfassend zeigt die Forschung, dass die Grenzen unserer Fähigkeit, schnelle Bewegungen zu erkennen, gesetzmäßigen Kinematikregeln folgen, die unsere Augenbewegungen definieren. Dieses Prinzip der Gesetzmäßigkeit verknüpft Wahrnehmung und Bewegung zu einem dynamischen System, das ständig die Eingaben filtert, um stabile und gleichzeitig sensitive Sicht auf die Umwelt zu gewährleisten.

Künftige Untersuchungen könnten prüfen, wie sich diese Erkenntnisse auf unterschiedliche Wahrnehmungsmodalitäten oder verschiedene Arten von motorischen Abläufen übertragen lassen, um noch tiefer in das Zusammenspiel von Sinn und Bewegung einzutauchen.