Die Erforschung der Geschichte beschränkt sich oft auf markante Daten, welche als Wendepunkte der Menschheit angesehen werden. Doch kaum jemand schenkt einem einzelnen Tag besondere, nachhaltige Aufmerksamkeit, außer im Falle des 30. Septembers 1939. Dieses Datum markiert für das rätselhafte Institut des 30. Septembers eine einzigartige Art der Geschichtserfassung.

Anstatt Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu analysieren, widmet sich das Institut ausschließlich der minutiösen Sammlung und Bewahrung sämtlicher Artefakte, Dokumente und Erinnerungen, die sich auf genau diesen Tag beziehen. Die Ambition ist nahezu erzählerisch poetisch: ein Versuch, durch das Studium eines einzigen Tages eine tiefere Erkenntnis über die menschliche Existenz und Geschichte zu gewinnen – eine Methode, die sowohl micro-historisch als auch pataphysisch anmutet. Gegründet im Jahr 1969 von Vincent Rosier, einem visionären und zugleich exzentrischen Forscher, verfolgt das Institut seitdem eine ebenso rigide wie faszinierende Sammlungspolitik. Rosier, eine schillernde Persönlichkeit mit vielseitigen Lebensstationen von Irland über Chicago bis Silicon Valley, brachte seine vielfältigen Interessen in das Institut ein. Von der Erforschung kurioser Objekte wie den sogenannten „Rosier Äpfeln“ bis hin zu detaillierten Untersuchungen von Medienberichten und Alltagsgegenständen schafft das Institut eine immense Enzyklopädie eines einzigen Tages.

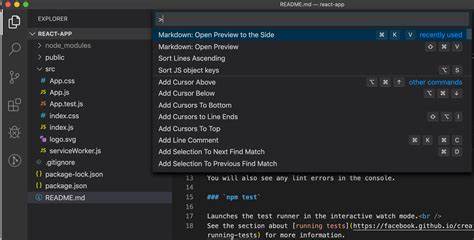

Dabei werden nicht nur historische Ereignisse erfasst, sondern auch Ephemera – scheinbar belanglose Gegenstände des Alltags –, die für das Verständnis der damaligen Gesellschaft von Bedeutung sind. Kinderzeichnungen, Speisekarten, Fahrpläne, Zeitungen aus aller Welt und sogar seltene Tonaufnahmen bilden einen vielschichtigen Einblick in die kulturellen und sozialen Umstände am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Besonders bemerkenswert ist die Sammlung von Zeitungs- und Radiobeiträgen verschiedenster Regionen, die das Institut akribisch zusammenträgt und digitalisiert. Diese Vielfalt ermöglicht es Forschern und Historikern, die weltweiten Reaktionen, Stimmungen und Ereignisse an diesem Tag minutiös nachzuvollziehen. Das Konzept des Instituts stellt damit ein einzigartiges Archivierungsprojekt dar, das sowohl den Anspruch eines universalen Katalogs verfolgt als auch die Grenzen von Zeit und Gedächtnis infrage stellt.

Ein zentraler Streitpunkt innerhalb des Instituts war stets die Auswahl der zu archivierenden Dokumente. Die sogenannten Legalisten votierten für eine vollständige Erfassung aller Dokumente und Akten mit Zeitstempel des 30. Septembers. Dem gegenüber standen Pacifisten und Wissenschaftler, die den Fokus eher auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben als auf militärische Unterlagen und behördliche Dokumente legten. Diese kontroverse Ausrichtung spiegelt die facettenreiche Interpretation eines Tages wider, der maßgeblich mit den Anfängen des Zweiten Weltkriegs verbunden ist, ohne ihn jedoch ausschließlich als militärisches Ereignis zu betrachten.

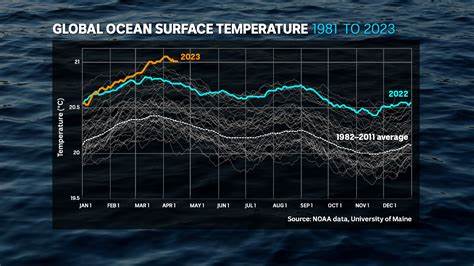

Das Institut sieht darin vor allem einen Versuch, menschliches Leben in all seinen Facetten zu dokumentieren und greifbar zu machen – den Fokus auf die Menschen und ihre Geschichten, nicht auf reine politische oder militärische Daten. Die Sammlung umfasst auch sogenannte „hapax ephemeron“ – Worte und Ausdrücke, die zeitlich und kontextuell einzig an diesem Tag verwendet wurden und sonst nirgendwo erscheinen. Dieses linguistische Phänomen zeigt, wie Sprache als ein Spiegel der gesellschaftlichen Realität eines ganz bestimmten Moments fungiert. Die Analyse dieser speziellen Wörter ermöglicht Einblicke in die Denkweise, die Kultur und das alltägliche Leben von Menschen im September 1939. Neben linguistischen, historischen und kulturellen Studien umfasst die Arbeit des Instituts auch Beiträge aus den Bereichen der Naturwissenschaften, etwa durch die archivierten meteorologischen und astronomischen Aufzeichnungen.

Diese dienen als Fixpunkte für zeitliche Kalibrierungen und zeigen, wie umfassend die Archivinhalte sind. Die Herausforderung, die immense Menge an Material angemessen zu speichern, zu bewahren und digital aufzubereiten, stellt das Institut immer wieder vor technologische und philosophische Fragen. Ist eine digitale Kopie tatsächlich ein adäquater Ersatz für das Original? Wie gelingt es, die Aura und Authentizität eines Artefakts durch Datenreihen zu bewahren? Diese Überlegungen sind heute aktueller denn je, angesichts der Digitalisierung und dem Trend zur virtuellen Archivierung. Ausstellungskonzepte und Kunstprojekte sind eng mit der Arbeit des Instituts verwoben. So hat der Künstler Martin Claychrist mit seinem Film „The Thirtieth Looks Back“ eine beeindruckende visuelle Collage verschiedener Gesichter und Momente des Tages geschaffen, die den Betrachter in eine kaleidoskopische Erinnerung eintauchen lässt.

Doch trotz aller Wissenschaft und Kunst bleibt ein Mysterium um das Institut, dem die Faszination anhaftet, mehr als nur eine simple Zeitkapsel zu sein – es ist eher ein symbolisches Monument für die Zeit selbst. Die immer wiederkehrende Botschaft, dass der 1. Oktober „zu spät“ ist, erinnert daran, wie früh oder spät Wahrnehmung, Erinnerung und Geschichte festgehalten werden können und welche Bedeutung der genaue Zeitpunkt dabei hat. In einer Welt, die sich durch rasante Veränderung und ständige Informationsflut auszeichnet, bietet das Institut des 30. Septembers einen Ort der Besinnung auf die Bedeutung eines einzigen Tages, der als Nexus von Vergangenheit und Zukunft fungiert.

Die Archive verweisen darauf, wie die Wahrnehmung von Zeit selbst als historisches und kulturelles Konstrukt zu verstehen ist, dessen genaue Grenzen sich kontinuierlich verschieben. Die Arbeit von Lucien Trente, der eine der wenigen umfassenden Studien zum Institut vorgelegt hat, öffnet ein Fenster in diese Welt voller Archivschätze und komplexer Narrationen. Seine Forschungen zeigen, wie sich in der scheinbaren Fokussierung auf einen einzigen Tag eine unermessliche Vielfalt an Geschichten, Erinnerungen und Wissen bündelt. Für Archivare, Historiker, Linguisten, Künstler oder einfach Geschichtsinteressierte bedeutet dies eine Einladung, die Vergangenheit in einem Detail zu erleben und zu reflektieren. Heute wächst die internationale „Rosier Cross“-Gesellschaft, die nicht nur Historiker, sondern auch Ingenieure, Geistliche und Sprachforscher unter einem Dach vereint und sich der Pflege dieses Erbes verschrieben hat.