Die Softwareentwicklung befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Jahrzehntelang hat sich die Branche auf den Beitrag leidenschaftlicher und erfahrener Entwickler gestützt, die Open-Source-Projekte ins Leben gerufen, gepflegt und kontinuierlich verbessert haben. Diese Gemeinschaft bildete das Rückgrat der modernen digitalen Infrastruktur und ermöglichte Unternehmen weltweit, innovative Lösungen schnell und kostengünstig zu entwickeln. Doch mit dem Aufstieg von KI-gesteuerten Codieragenten und „vibe coding“ verändert sich die Landschaft radikal – und mit ihr die langfristige Stabilität und Innovationskraft des gesamten Software-Ökosystems. In diesem Zusammenhang stellt sich die entscheidende Frage: Was geschieht, wenn die echten Entwickler aufhören, den Code zu schreiben und zu warten? Früher war die Softwareentwicklung eine Disziplin, die hohes Fachwissen und eine intensive Ausbildung erforderte.

Vor der Ära des Open-Source-Paradigmas mussten Unternehmen entweder teure kommerzielle Lizenzen erwerben oder erfahrene Programmierer engagieren, um individuell angepasste Lösungen zu entwickeln. Diese Phase war geprägt von einem hohen Anspruch an die Fähigkeiten der Entwickler, wirtschaftlich lohnenden Projekten und einem starken Anreiz, in die eigene Qualifikation zu investieren. Mit der Revolution durch Open Source Software hat sich dieses Bild tiefgreifend gewandelt. Entwickler mussten nicht länger alle Grundlagen selbst erarbeiten, sondern konnten auf eine wachsende Bibliothek hochwertiger, kostenloser Tools zurückgreifen. Open-Source-Projekte ermöglichten es Programmierern, sich auf spezifische Geschäftsfälle zu konzentrieren, anstatt das Rad neu zu erfinden.

Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung förderte eine immense Vielfalt an Lösungen und katalysierte die Geschwindigkeit, mit der Innovationen auf den Markt gebracht werden konnten. Doch diese Entwicklung basierte auf einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen zwei Hauptakteuren: den Beiträgern, die mit Leidenschaft und technischem Können Open-Source-Projekte vorantrieben, und den Konsumenten, unter denen viele gewinnorientierte Unternehmen den größten Teil ihres technologischen Stacks aus diesen frei verfügbaren Ressourcen bezogen. Entscheidend war, dass letztere durch ihre Nachfrage und Beschäftigungsmöglichkeiten die Motivation der Entwickler steigerten, sich weiterhin zu engagieren. In jüngster Zeit treten jedoch neue Akteure auf den Plan, die diese Balance gefährden. KI-Coding-Agenten und ihre häufig als „vibe coding“ bezeichneten Anwender sehen Softwareentwicklung zunehmend als einen vollständig automatisierbaren Prozess, den man zu großen Teilen durch KI ersetzen kann.

Ihr Fokus liegt oftmals auf Effizienz und Kostensenkung, während die traditionsreichen Anreize, die die Entwicklergemeinde motivieren, zu schwinden drohen. Die Annahme, dass künstliche Intelligenz die menschliche Kreativität und das Know-how im Softwarebau vollständig ablösen kann, übersieht dabei die Komplexität und die jahrelange Arbeit, die in bestehende Open-Source-Bibliotheken eingeflossen sind. Die Konsequenzen sind alarmierend. Wenn die Nachfrage für echte Entwickler schrumpft, vermindert sich die Motivation, neue Projekte zu starten oder bestehende aktiv weiterzuentwickeln. Ohne diese menschliche Beteiligung droht ein Verfall der Qualität und Verfügbarkeit von essentiellen Open-Source-Bibliotheken.

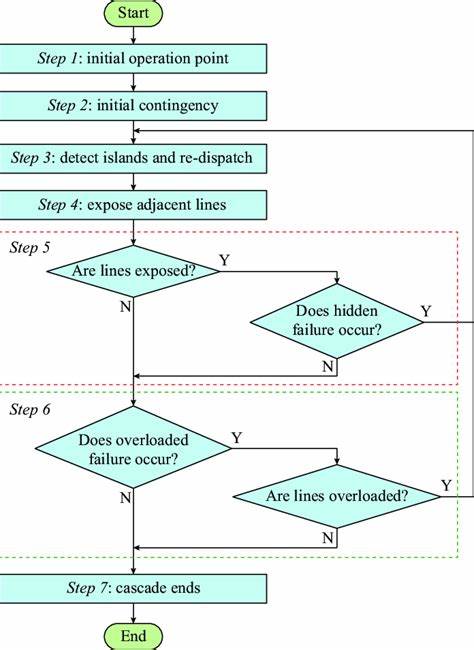

Dies wiederum führt zu einem Teufelskreis: KI-Modelle verlassen sich in hohem Maße auf diese menschgeschaffenen Werkzeuge. Wenn sie veralten oder nicht gepflegt werden, verliert die KI ihren wichtigsten Ausgangspunkt – und kann selbst nicht mehr zuverlässig hochwertigen Code generieren. Daraus ergeben sich zwei mögliche Szenarien. Im ersten, einem sogenannten Versagens-Kaskaden-Szenario, gerät das gesamte System an einen Punkt, an dem fortschreitender Mangel an menschlichem Engagement die Open-Source-Landschaft zum Erliegen bringt. Die KI-gestützten Codegeneratoren verschlechtern dadurch ihre Leistungen, was die Softwarebranche vor einen erheblichen Stillstand stellt.

Die Folge ist ein Verlust einer ganzen Entwicklergeneration, der über Jahre hinweg nur schwer zu kompensieren ist. Die Innovationskraft der Branche erlahmt, und der Fortschritt verlangsamt sich dramatisch. Das zweite, noch beunruhigendere Szenario beschreibt eine vollständige Übernahme durch KI-Anbieter, die die Kontrolle über die ohnehin eingebrochene Open-Source-Infrastruktur übernehmen. Um die Lücke zu füllen, könnten diese Unternehmen eigene proprietäre Softwarebibliotheken entwickeln und den Zugang über Lizenzgebühren monopolisieren. Diese Entwicklung widerspräche der bisherigen Philosophie von Transparenz und gemeinsamer Weiterentwicklung, die Open Source auszeichnet.

Stattdessen könnten entscheidende Tools hinter Paywalls verschwinden und nur noch begrenzt verfügbar sein, was zukünftige Innovationen abwürgt und kleinere Entwickler und Unternehmen ausschließt. Ungeachtet der technischen Fortschritte darf nicht übersehen werden, dass Softwareentwicklung weit mehr ist als nur das Zusammenfügen von Bausteinen. Das tiefgründige Verständnis für Architektur, Sicherheit, Skalierbarkeit und Benutzerbedürfnisse erfordert Erfahrung und Feinfühligkeit. Ebenso spielen die menschliche Kreativität, kollektive Problemlösung und die gemeinsame Weiterentwicklung von Wissen eine zentrale Rolle. Wird diese Essenz aus dem Ökosystem herausgenommen, verliert die Branche nicht nur ihre Substanz, sondern auch ihre Zukunftsfähigkeit.

Die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, wie künstliche Intelligenz als unterstützendes Werkzeug genutzt werden kann, ohne die fundamentale Rolle und Motivation der Entwickler zu untergraben. Bildungsinitiativen, nachhaltige Geschäftsmodelle und gemeinsame Governance-Strukturen könnten helfen, eine produktive Symbiose zwischen KI und menschlicher Expertise zu schaffen. Nur so lässt sich verhindern, dass das Streben nach kurzfristiger Effizienz langfristig zu einem Verlust an Innovationskraft und einer tiefgreifenden Krise führt. Die kommenden Jahre werden darüber entscheiden, ob das Software-Ökosystem weiterhin floriert oder in eine Phase der Stagnation und Verknappung der Ressourcen eintritt. Es liegt in der Verantwortung von Unternehmen, Entwicklern und politischen Entscheidungsträgern, die richtige Balance zu fördern – damit die offene und kollaborative Entwicklung, die den Fortschritt jahrzehntelang genährt hat, auch in einer zunehmend KI-getriebenen Welt Bestand hat.