Seit den 1970er Jahren wissen Wissenschaftler um die komplexe Großstruktur unseres Universums, die aus dichten Knoten, langen Filamenten und ausgedehnten, beinahe leeren Hohlräumen – den sogenannten kosmischen Voids – besteht. Dieses Netzwerk wird als das kosmische Netz bezeichnet und erinnert in seiner Form an die neuronale Struktur eines Gehirns. Die wahre Entstehung dieser Strukturen blieb jedoch lange ein Rätsel und war mit den traditionellen Modellen schwer erklärbar. Das dominierende Modell der Kosmologie, das sogenannte Lambda Cold Dark Matter Modell (ΛCDM), geht von einer passiven Entwicklung des Universums durch die Wirkung der Schwerkraft auf dunkle Materie aus. Dabei wird angenommen, dass kleinste klumpige Materiehaufen nach und nach zusammenwachsen, bis sie schließlich die großräumigen Strukturen formen.

Die dunkle Materie fungiert dabei als unsichtbares Gerüst, das die sichtbare Materie anzieht und strukturiert. Dieses Modell benötigt jedoch eine Vielzahl und große Mengen an bislang unentdeckter, hypothetischer Materie und konnte viele Beobachtungen bislang nicht schlüssig erklären. Unter anderem die überraschend schnelle Bildung von massiven, reifen Galaxien im frühen Universum und die ausgeprägten kosmischen Voids stellten eine Herausforderung dar. Die Blowtorch-Theorie setzt an genau diesem Punkt an und bietet eine aktive Erklärung für die Strukturentstehung. Sie basiert auf der Vorstellung, dass schon sehr früh im Universum – innerhalb der ersten hundert Millionen Jahre nach dem Urknall – zahlreiche supermassive Schwarze Löcher durch einen direkten Kollaps großer, glatter Gaswolken entstanden sind.

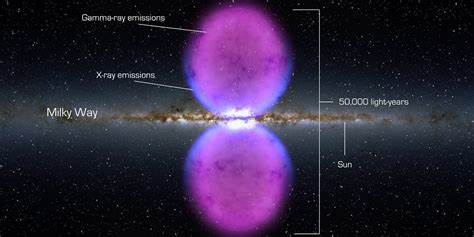

Diese Schwarzen Löcher besitzen extreme Massen, oft Millionen bis Milliarden mal so viel wie unsere Sonne, und drehen sich mit nahezu maximaler Geschwindigkeit. Aufgrund dieser Rotationen bilden sich hochenergetische Jets aus elektrisch geladenen Teilchen, die aus den Magnetpolen der Schwarzen Löcher herausgeschleudert werden. Diese Jets wirken wie eine Art kosmischer Brenner, deshalb kam die Bezeichnung „Blowtorch-Theorie“ zustande. Sie erzeugen enorme, niederdrückende Hohlräume in der noch dichten Gaswolke des jungen Universums. Diese gebildeten Blasen wachsen und interagieren miteinander, wodurch sie die großflächigen Voids im heutigen Universum hervorbringen.

Gleichzeitig legen die Jets magnetische Feldlinien entlang ihrer Ausbreitungsachse fest, welche zusammen mit der Ausdehnung des Universums und der späteren gravitativen Entwicklung die filigranen Verbindungen der kosmischen Filamente bilden. Diese magnetischen Leitstrukturen beeinflussen nachhaltig die Bewegung und Verteilung der ionisierten Gasmassen. Ein markantes Merkmal der Blowtorch-Theorie ist, dass sie ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen dunklen Materie auskommt. Alle beobachteten großen Strukturen, die Filamente und besonders die Voids, können durch diese elektromagnetischen Prozesse und die Rolle der supermassiven Schwarzen Löcher erklärt werden. Dies entlastet die Kosmologie von der Annahme bisher unentdeckter Teilchenarten und neuer Physik.

In den letzten Jahren haben astronomische Beobachtungen, insbesondere durch das James-Webb-Weltraumteleskop, das Bild der frühen Galaxienbildung grundlegend verändert. Massive, reife Galaxien mit sehr großen Schwarzen Löchern erscheinen überraschend früh, lange bevor das ΛCDM-Modell dies erwartet hatte. Die Blowtorch-Theorie sagte diese frühen supermassiven Schwarzen Löcher und die daraus entstehenden Jets voraus, die als Auslöser der Galaxienentstehung dienen. Diese Jets fördern nicht nur die Entstehung von Sternen in der unmittelbaren Umgebung, sondern prägen auch die großskaligen Strukturen des Universums. Die elektromagnetischen Felder, die durch diese frühen Jets erzeugt werden, sind von großer Bedeutung.

Sie wirken wie ein kosmisches Leitungssystem und prägen die Flusswege für ionisierte Gase. Diese Felder organisieren, bündeln und lenken die Materie, was zu strikt abgegrenzten Dichteübergängen zwischen Filamenten und Voids führt. Dieses stabile, magnetisch vermittelte Energiesystem erklärt die scharfen Grenzen der großen Hohlräume, was mit rein gravitativen Modellen schwer nachvollziehbar ist. Zudem wurden auch in heutigen Voids schwache, aber nachweisbare magnetische Felder beobachtet, die sich mit dieser Theorie gut vereinbaren lassen. Ein weiterer Punkt ist die enorme Länge und Stabilität der beobachteten Jets.

Die Blowtorch-Theorie basiert auf der Erkenntnis, dass supermassive Schwarze Löcher lange, energiereiche und energetisch effiziente Jets produzieren können, welche bis zu mehreren zehn Millionen Lichtjahren reichen. Diese Jets bleiben erstaunlich gut gebündelt, trotz der gegenteiligen Erwartungen klassischer Modelle. Die Drehung der Schwarzen Löcher und die dadurch verursachte Spiralstruktur der magnetischen Feldlinien stabilisieren diese Jets ähnlich wie eine gezielte Drallspirale in einer Gewehrläuferrille. Im Kontext der Argumentation stellt die Blowtorch-Theorie auch eine evolutionäre Sichtweise auf das Universum dar. Sie ist eingebettet in das Konzept der dreistufigen kosmologischen natürlichen Selektion, bei dem das Universum als ein sich entwickelndes System begriffen wird, das durch die Entstehung und Variation von Schwarzen Löchern reproduziert wird.

Primitive Universen reproduzieren sich durch die rasche Bildung supermassiver Schwarzer Löcher, komplexere Universen entwickeln sich weiter durch die Bildung zahlreicher kleinerer Schwarzer Löcher aus Sternen, und die fortgeschrittenste Stufe beinhaltet intelligente Lebensformen, die technische Schwarze Löcher erzeugen. Diese Evolution führt zu einem Universum, das immer komplexer wird und in dessen Zentrum die relativ frühen supermassiven Schwarzen Löcher eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Blowtorch-Theorie bietet zudem eine Reihe von empirisch überprüfbaren Vorhersagen, die in naher Zukunft weiter validiert oder falsifiziert werden können. So sollte es bestimmte charakteristische Muster bei Gravitationswellen geben, die als „Popcorn-Signatur“ beschrieben werden – eine Folge von kurz aufeinanderfolgenden Kollisionen und Formationsereignissen der frühen supermassiven Schwarzen Löcher. Die Verteilung und Orientierung der magnetischen Felder entlang der Filamente sollte sich über große Distanzen hinweg homogene und spiralige Muster aufweisen, was sich in künftigen detaillierten Messungen der Polarisation von radiowellenbasierter Strahlung zeigen lässt.

Auch lokale Unterschiede in der magnetischen Feldstruktur an den Grenzen zwischen Voids könnten mit hochempfindlichen Instrumenten, wie dem Square Kilometre Array, beobachtet werden. Diese neue Sichtweise kann auch bestehende Herausforderungen des ΛCDM-Modells adressieren. Die unvorhergesehenen Merkmale der frühen Galaxienentwicklung, die scharfen Dichtegradienten zwischen Voids und Filamenten, sowie die Entstehung von großskaligen magnetischen Feldern finden in der Blowtorch-Theorie eine natürliche Erklärung. Dabei bleibt sie zudem sparsam in Bezug auf Annahmen und benötigt keine exotischen Teilchen oder unbewiesene Erweiterungen der Physik. Die Blowtorch-Theorie fordert das etablierte Paradigma der Kosmologie heraus und steht für einen Paradigmenwechsel, der die Rolle elektromagnetischer Prozesse in der Entstehung kosmischer Strukturen in den Fokus rückt.