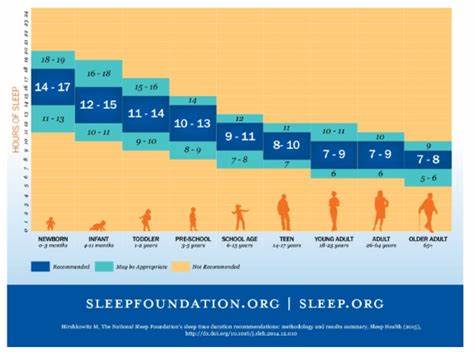

Die meisten Menschen benötigen ungefähr acht Stunden Schlaf in der Nacht, um sich ausgeruht und leistungsfähig zu fühlen. Schlafmangel führt häufig zu Konzentrationsproblemen, schlechter Stimmung und gesundheitlichen Risiken. Doch es gibt eine seltene Gruppe von Menschen, die mit deutlich weniger Schlaf auskommen und trotzdem voller Energie und Kreativität sind. Wissenschaftler haben kürzlich eine genetische Mutation identifiziert, die vermutlich dafür verantwortlich ist, dass einige Menschen nur drei bis vier Stunden Schlaf benötigen, um optimal zu funktionieren. Diese Entdeckung könnte weitreichende Folgen für die Schlafforschung, die Medizin und unser Verständnis vom menschlichen Schlafverhalten haben.

Der menschliche Schlaf ist ein komplexes und vielschichtiges biologisches Phänomen, das essenziell für zahlreiche Funktionen des Körpers und des Gehirns ist. Während der Schlaf verschiedene Phasen durchläuft – darunter Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf –, laufen Reparaturprozesse ab, die das Immunsystem stärken, das Gedächtnis festigen und Zellschäden beheben. Deshalb wird Schlafmangel oft mit Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen und psychischen Problemen in Verbindung gebracht. Allerdings zeigen Studien, dass einige Menschen trotz stark reduziertem Schlaf weniger unter diesen Folgen leiden als andere. Dies führt zu der Frage, was sie unterscheidet.

Eine wegweisende Studie, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences, hat eine bestimmte genetische Variante ins Visier genommen. Forscher um den Hauptautor Chen H. fanden heraus, dass eine Mutation im Gen DEC2 mit einem einzigartigen Schlafmuster korreliert. Träger dieser Mutation benötigen signifikant weniger Schlaf als der Durchschnitt, ohne dabei Leistungseinbußen zu zeigen. DEC2 beeinflusst die zirkadianen Rhythmen, also die innere Uhr des Menschen, und reguliert damit den Schlaf-Wach-Zyklus.

Diese genetische Besonderheit ermöglicht es den Betroffenen, die nötige Regeneration während einer kürzeren Schlafdauer effizienter abzuschließen. Sie scheinen schneller in erholsamen Tiefschlafphasen zu gelangen und verbringen mehr Zeit in den wichtigsten Schlafstadien für die körperliche und geistige Erholung. Die Entdeckung bestätigt frühere Tierversuche, die den Einfluss von DEC2 auf den Schlafbedarf belegten, wurde aber erstmals bei Menschen eindeutig nachgewiesen. Das Verständnis der Funktionsweise dieser Mutation könnte weit über die reine Schlafforschung hinausgehen. Zum Beispiel wird derzeit untersucht, ob Menschen mit der Mutation ein geringeres Risiko für Schlafstörungen, Depressionen oder neurodegenerative Erkrankungen haben.

Auch in Bezug auf die mentale Leistungsfähigkeit scheint sich die Mutation positiv auszuwirken. Kurzschläfer berichten häufig von erhöhter Kreativität, gesteigerter Konzentration und einem besseren Umgang mit Stresssituationen. Aktuelle Erkenntnisse zeigen auch, dass diese mutationstragenden Menschen nicht nur durch genetische Veranlagung wenig schlafen, sondern ihre Gehirne auch auf eine Weise arbeiten, die mit besserer Verarbeitung von Informationen und erhöhter Anpassungsfähigkeit verbunden ist. Dabei scheinen sie besonders widerstandsfähig gegen die negativen Begleiterscheinungen von Schlafmangel – wie Gedächtnisverlust oder schlechter Stimmung – zu sein. Neben DEC2 gibt es auch andere genetische Varianten, die das Schlafverhalten beeinflussen.

Forscher vermuten ein Zusammenspiel verschiedener Gene, die gemeinsam das Schlafbedürfnis steuern. Dennoch ist DEC2 eine der wenigen bekannten Varianten, die so klar mit verkürztem Schlafprofil assoziiert sind. Dies eröffnet Potenzial, neue Behandlungsansätze für Schlafstörungen zu entwickeln, bei denen das Schlafbedürfnis individuell angepasst werden kann. Die gesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Entdeckung sind vielschichtig. In einer Welt, in der Zeit immer knapper wird und der Druck wächst, produktiv zu sein, könnte die Fähigkeit, mit weniger Schlaf auszukommen, revolutionär sein.

Menschen, die diese Mutation tragen, könnten beispielsweise deutlich mehr Stunden am Tag für Arbeit, Kreativität oder soziale Aktivitäten nutzen, ohne gesundheitliche Nachteile zu erfahren. Gleichwohl sollte verstanden werden, dass diese genetische Veranlagung sehr selten ist und nicht als Freibrief für generellen Schlafmangel missverstanden werden darf. Für die meisten Menschen bleibt ausreichender Schlaf essenziell. Die ethischen und psychosozialen Fragen etwa nach der Nutzung genetischer Informationen oder potenziellen Eingriffen in den Genpool sind ebenfalls Gegenstand aktueller Debatten. Sollten in Zukunft genetische Manipulationen möglich sein, um das Schlafbedürfnis zu verringern, könnte dies erhebliche gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen.

Umso wichtiger ist es, die Genetik des Schlafs verantwortungsvoll zu erforschen und die individuellen Bedürfnisse der Menschen stets im Fokus zu behalten. Neben den genetischen Perspektiven werfen die Forschungsergebnisse auch ein neues Licht auf traditionelle Schlafgewohnheiten und kulturelle Schlafmuster. In vielen Kulturen gibt es lange Traditionen des sogenannten „Mittagsschlafs“ oder polyphasischen Schlafs, die darin bestehen, den Nachtschlaf in mehrere kürzere Intervalle aufzubrechen. Könnte die genetische Disposition die Anpassung an solche Schlafzyklen erleichtern oder erklären? Hier stehen weitere Untersuchungen noch aus. Darüber hinaus zeigen moderne Techniken wie Schlaf-Tracking und biomedizinische Analyseverfahren immer besser, wie individuell Schlafbedürfnisse schwanken.

Die Methoden erlauben es, den Schlafrhythmus präziser zu erfassen und auf persönliche Bedürfnisse abzustimmen. Daraus ergeben sich neue Ansätze für Gesundheitseinrichtungen und den Arbeitsmarkt, um flexibler und gesünder mit Schlafproblemen umzugehen. Im Kontext der Mutation von DEC2 ergibt sich eine spannende Möglichkeit, Menschen besser zu verstehen, die natürlicherweise weniger schlafen und dennoch erfolgreich sind. Schließlich könnten die gewonnenen Erkenntnisse helfen, Schlafentzug besser zu kompensieren – etwa bei Schichtarbeitern, Medizinern oder in Berufen, die lange Wachphasen erfordern. Durch die Entwicklung von Medikamenten oder Therapien, die die Wirkungsweise der DEC2-Mutation imitieren, könnte ein gesundes und erholsames Leben bei reduziertem Schlaf möglich werden.

Insgesamt erweitert die Entdeckung der genetischen Mutation unser Wissen über den Schlaf und seine komplexen Mechanismen enorm. Sie bringt uns näher an eine Zukunft, in der Schlafbedürfnisse besser verstanden, personalisiert und vielleicht sogar optimiert werden können. Während es noch viele offene Fragen gibt, steht fest, dass nicht jeder dieselbe Zeit zum Schlafen benötigt – eine genetische Antwort auf jahrhundertealte Fragen wurde endlich gefunden.