Die Vorstellung, wie Objekte bei annähernd Lichtgeschwindigkeit aussehen, fasziniert Wissenschaftler und Laien gleichermaßen. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die klassische Vorstellung von starrer Länge nicht mehr gilt, wenn sich Körper mit einem erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Neutrale physikalische Gesetze und die speziellen Relativitätstheorie sagen voraus, dass Objekte in Bewegungsrichtung relativistisch kontrahiert erscheinen sollten. Doch die Frage, wie diese Effekte tatsächlich visuell wahrgenommen werden, führte seit Jahrzehnten zu kontroversen Debatten und theoretischen Überlegungen. Erst 1959 veröffentlichten Roger Penrose und James Terrell unabhängig voneinander eine überraschende Erkenntnis: Die sogenannte Lorentz-Kontraktion ist auf Schnappschüssen von Objekten in relativistischer Bewegung nicht sichtbar.

Stattdessen wirken diese Objekte gedreht. Dieser unerwartete Effekt wurde später als Terrell-Penrose-Effekt bekannt und ist bis heute eines der faszinierendsten Phänomene der speziellen Relativitätstheorie. Trotz seiner theoretischen Bekanntheit fehlte es bislang an einer direkten experimentellen Bestätigung. Bislang war es technisch kaum möglich, Gegenstände optisch unter für den Effekt relevanten Geschwindigkeiten abzubilden. Das änderte sich mit modernsten ultrakurzzeitigen Laserpulsen und schnellen Kameratechniken, die jetzt diesen Nachweis erlauben und somit einen Meilenstein in der experimentellen Physik markieren.

Die experimentelle Arbeit an der Technischen Universität Wien hat diesen Effekt erstmals sichtbar gemacht und kann nun in Echtzeit veranschaulichen, wie Objekte bei annähernd Lichtgeschwindigkeit erscheinen würden. Im Kern beruht der Terrell-Penrose-Effekt darauf, dass bei einer kurzfristigen Aufnahme alle Lichtquanten von den unterschiedlich entfernten Punkten eines bewegten Körpers gleichzeitig an der Kamera ankommen müssen – obwohl sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgesendet wurden. Dadurch entsteht eine Verzerrung, die die Lorentz-Kontraktion exakt kompensiert. Das Resultat ist ein scheinbarer Drehwinkel des Objekts, der ihn so erscheinen lässt, als sei er um eine Achse senkrecht zur Bewegungs- und Blickrichtung rotiert. Dies gilt besonders für sphärische Objekte, die trotz ihrer Bewegung weiterhin als Kugeln erscheinen.

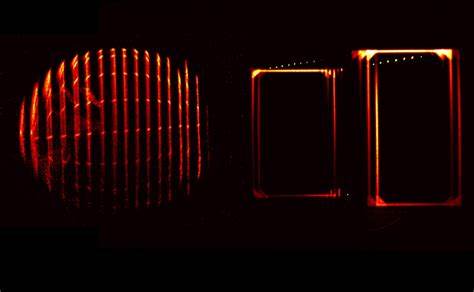

Die experimentelle Umsetzung dieser Idee klingt zunächst abstrakt, doch wurde sie durch bahnbrechende technische Innovationen erlaubt. Die Arbeitsgruppe nutzte ultrakurze Laserimpulse mit einzelnen Pulsdauern im Pikosekunden-Bereich und kombinierte diese mit hochempfindlichen gekoppelten Kamera-Intensivatoren mit ebenfalls ultrakurzer Belichtungszeit. Diese Technik erlaubt es, die Lichtausbreitung auf einer Zeitskala abzubilden, auf der sich normale Geschwindigkeiten wie Bewegungen von Objekten mit annähernd Lichtgeschwindigkeit relativ langsam anfühlen. So konnten Aufnahmen entstehen, die den Effekt nicht nur simulieren, sondern ihn in realen experimentellen Bildern sichtbar machen. Als Testobjekte dienten sphärische und würfelförmige Modelle aus fluoreszierendem Material, die künstlich so skaliert und positioniert wurden, dass deren Bewegungen derjenigen von Objekten bei 0,8 bzw.

0,999-facher Lichtgeschwindigkeit entsprechen. Diese versuchsweise implementierte reale Lorentz-Kontraktion wurde durch temporale Abtastung von Lichtschichten exakt aufgelöst und in Bilder umgewandelt, die anschließend zu einem Film zusammengefasst wurden. Die Ergebnisse bestätigen aufs Genaueste die theoretischen Vorhersagen des Terrell-Penrose-Effekts und zeigen eindrucksvoll die scheinbare Drehung der Objekte. Dabei offenbaren sich interessante Details, die in rein theoretischen Betrachtungen oft verborgen bleiben. So zum Beispiel das Sichtbarwerden von Bereichen hinter dem Äquator der Kugel aus der Perspektive des Beobachters oder komplexe Verzerrungen bei der würfelförmigen Struktur.

Ein besonders spannendes Element ist die Tatsache, dass die Lichtausbreitung und die so entstehenden Bilder bei tatsächlicher Geschwindigkeit des Lichts schlicht nicht direkt beobachtbar sind. Die genial gewählte Kombination aus verlangsamt scheinender Lichtgeschwindigkeit in der Laboraufnahme und realistischen Objektbewegungen macht eine Demonstration möglich, die zuvor nur in Computersimulationen oder Gedankenexperimenten existierte. Die technische Herausforderung bestand darin, eine absolute Belichtungszeit von nur wenigen Hundert Pikosekunden zu realisieren, was durch hochentwickelte Bildverstärkertechnik gelungen ist. Dabei wurde das Zusammenspiel von Laser, Kamera und Objektbewegung exakt synchronisiert, wodurch eine Abfolge von „Slices“ gewonnen wurde, die die Lichtreflexion zu unterschiedlichen Zeitpunkten zeigen. Die anschließende Kombination dieser Einzelbilder ermöglichte eine Synthese von Schnappschüssen der relativistisch bewegten Gegenstände.

Die entwickelten Methoden ermöglichen zudem die Erforschung weiterer komplexer relativistischer Phänomene, die bislang nicht direkt beobachtbar waren. Zum Beispiel könnte die berühmte „Zug-Experiment“ von Einstein und anderen, welches die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit illustriert, mittels ähnlicher Ansätze visualisiert werden. Dies eröffnet völlig neue Wege, Grundlagenphysik für Laien anschaulich und didaktisch wertvoll zu vermitteln. Insgesamt stellt die experimentelle Bestätigung des Terrell-Penrose-Effekts einen Meilenstein in der visuellen Relativitätstheorie dar. Sie ersetzt rein mathematische oder simulierte Modelle durch greifbare, anschauliche Bilddaten, welche die abstrakten Ideen auf eindrucksvolle Weise lebendig machen.

Das Verständnis der visuellen Erscheinung von relativistisch bewegten Körpern gewinnt durch diese Ergebnisse eine neue Tiefe und zeigt auch, wie vorsichtig Wahrnehmung in relativistischen Kontexten interpretiert werden muss. Insbesondere wird klar, dass naive Vorstellungen von Längenkontraktion als reines „Zusammenschrumpfen“ der Objekte in der Realität nicht zutreffen, sondern durch zeitliche Verzögerungen und Lichtlaufzeitunterschiede komplexe Effekte entstehen. Die Arbeit hat zudem gezeigt, wie moderne photonenbasierte Messtechniken und Ultrapräzision in der Bildaufnahme fundamentale Fragestellungen der Physik beantworten können. Die Verbindung von experimenteller Technik und relativistischer Theorie sorgt für eine Synergie, von der zukünftige Untersuchungen profitieren können. Für die Wissenschaftskommunikation bedeutet dies auch, dass potenzielle Missverständnisse über Relativität und die Erscheinung schnell bewegter Objekte ausgeräumt werden können.

Trotz der enormen Geschwindigkeiten, die hier simuliert wurden, erscheinen die Objekte nicht verzerrt, wie man vielleicht erwarten würde, sondern als gedrehte Versionen ihrer selbst. Diese Erkenntnis ist sowohl überraschend als auch beruhigend und dokumentiert die innere Konsistenz der Relativitätstheorie. Zusammenfassend gelingt es dank der innovativen experimentellen Methode erstmals, das flüchtige Bild relativistischer Objekte in einer für Menschen verständlichen Form sichtbar zu machen und damit einen jahrzehntelangen theoretischen Effekt zu verifizieren. Die Möglichkeit, die Wirklichkeit der relativistischen Physik visuell zu erfassen, fordert viele Erkenntnisse heraus und macht den Terrell-Penrose-Effekt zu einem faszinierenden Fenster in die Welt der hohen Geschwindigkeiten und ihrer Auswirkungen auf Wahrnehmung und Realität.