Die moderne Quantencomputing-Forschung erlebt einen bahnbrechenden Fortschritt durch ein Team von Physikern an der Universität Oxford. Mit der Entwicklung eines Quantengatters, das die bisher niedrigste Fehlerquote bei der Steuerung eines einzelnen Qubits aufweist, wird ein neuer globaler Rekord aufgestellt. Das Ergebnis: Nur ein Fehler in 6,7 Millionen Operationen, was einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 0,000015 Prozent entspricht. Diese Errungenschaft übertrifft frühere Benchmarks um fast das Zehnfache und setzt neue Maßstäbe für die Konstruktion langlebiger und zuverlässiger Quantencomputer. Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, in einem beliebigen Jahr vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei 1 zu 1,2 Millionen – ein beeindruckendes Bild, das die Präzision des neuen Quantengatters vermittelt.

Für das Verständnis der Bedeutung dieses Durchbruchs ist es essentiell, die Rolle der Fehlerquote bei der Quantenverarbeitung zu begreifen. Quantencomputer basieren auf Qubits, welche die kleinsten Informationseinheiten in diesem System darstellen. Für komplexe Berechnungen, die in praktischen Anwendungen benötigt werden, müssen allerdings Millionen von Operationen auf vielen Qubits fehlerfrei hintereinander ausgeführt werden. Eine allzu hohe Fehlerquote würde die Berechnungsergebnisse unbrauchbar machen. Zwar existieren Fehlerkorrekturverfahren, aber diese erfordern den Einsatz zusätzlicher Qubits, die die Hardwarekosten und die Komplexität eines Quantencomputers deutlich erhöhen.

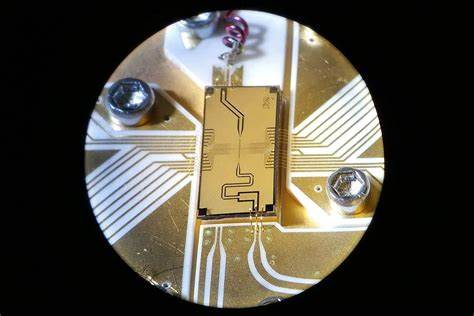

Die drastische Senkung der Fehlerquote durch das Oxford-Team bedeutet deshalb nicht nur präzisere Operationen, sondern auch einen kosteneffizienteren Aufbau von Quantencomputern. Die beeindruckende Präzision wurde mit Hilfe von gespeicherten Kalziumionen in sogenannten Ionenfallen erreicht. Diese isolierten Ionen weisen eine natürliche Robustheit sowie eine lange Lebensdauer auf, die sie zu einer idealen Plattform für die Speicherung und Verarbeitung quantenmechanischer Informationen machen. Bemerkenswert ist, dass das Oxford-Team hierbei nicht den üblichen laserspezifischen Ansatz verfolgt hat, sondern eine elektronische Steuerung mittels Mikrowellensignalen anwendet. Diese Methode bietet nicht nur eine höhere Systemstabilität, sondern ist auch kostengünstiger und einfacher in verfügbare Chiptechnologie integrierbar.

Ein weiterer Vorteil: Die Experimente konnten unter Raumtemperaturbedingungen und ohne aufwendige magnetische Abschirmungen durchgeführt werden, was den Weg für praktischere Quantencomputer ebnet. Diese Initiative steht im Kontext einer langjährigen Forschungstradition in Oxford. Das vorherige Bestresultat wurde bereits 2014 von demselben Team aufgestellt und lag bei einer Fehlerhäufigkeit von einem Fehler pro eine Million Operationen. Der Fortschritt war so signifikant, dass daraufhin 2019 ein Spin-off-Unternehmen, Oxford Ionics, gegründet wurde, das sich auf die Weiterentwicklung und Vermarktung von Ionenfallen-Qubit-Plattformen spezialisiert hat. Trotz dieses enormen Fortschritts verweist das Forschungsteam darauf, dass ein vollständig funktionsfähiger Quantencomputer weit mehr erfordert als perfekte Einzel-Qubit-Operationen.

Insbesondere die zwei-Qubit-Gatter, die notwendige Verknüpfungen zwischen Qubits herstellen, verfügen bislang über deutlich höhere Fehlerquoten – aktuell bei etwa einem Fehler auf 2.000 Operationen. Die Verbesserung dieser Komponenten bleibt eine entscheidende Herausforderung auf dem Weg zu fehlerfreien, skalierten Quantenmaschinen. Die wissenschaftliche Arbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und zeigt eindrucksvoll, wie experimentelle Physik an der Schnittstelle von Quantenmechanik und Technologie zu praktischen Innovationen führt. Kooperationspartner aus dem Ausland, beispielsweise vom Zentrum für Quanteninformation an der Universität Osaka, zeigen zudem die internationale Bedeutung und das Interesse an dieser Forschung.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind enorm. Die präzisen und robusten Quantengatter sind nicht nur für die Computertechnik relevant, sondern auch für verbesserte Quantenmesser und -uhren, die in Bereichen wie Navigation, Kommunikation und Grundlagenforschung eingesetzt werden können. Besonders die elektronische Steuerung wird als bedeutender Fortschritt in Richtung miniaturisierter, leistungsfähiger Quantenprozessoren angesehen, die im Idealfall in alltäglichen Anwendungen und wissenschaftlichen Geräten Einzug halten könnten. Parallel zu den technischen Fortschritten wird das Feld der Quanteninformationen weltweit durch unterschiedliche nationale Förderprogramme unterstützt. Das Oxford-Team ist Teil des UK Quantum Computing and Simulation (QCS) Hub, der im Rahmen des britischen National Quantum Technologies Programme existiert und vielfach die Entwicklung innovativer Quantentechnologien vorantreibt.

Diese Institutionalisierung der Quantenforschung spielt eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung der UK als führenden Forschungsstandort auf diesem Gebiet. Quantencomputer versprechen eine Revolution in der Berechnung komplexer Probleme, die weit über die Fähigkeiten klassischer Rechner hinausgehen – von der Materialwissenschaft über die Optimierung komplexer Systeme bis hin zur Entschlüsselung molekularer Prozesse. Die Länge von Kohärenzzeiten, das Maß der Steuerbarkeit von Qubits und die Minimierung von Fehlern sind Schlüsselparameter für die Verwirklichung dieser Vision. Die neuen Quantengatter aus Oxford liefern nun einen essenziellen Baustein, der zeigt, dass präzise Kontrolle auf atomarer Ebene innerhalb greifbarer Reichweite liegt. Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass das Erreichen dieses technischen Meilensteins nur den Auftakt zu einem langen Prozess darstellt, in dem verschiedene physikalische und technische Herausforderungen bewältigt werden müssen.

Die Integration von einzelnen quantengesteuerten Elementen in größere Systeme, die Verbesserung der Zwei-Qubit-Gatter, und die Entwicklung effizienter Fehlerkorrekturverfahren sind Projekte, die in den kommenden Jahren intensiv verfolgt werden. Eine spannende Perspektive eröffnet sich auch durch die Kombination von präziser elektronischer Steuerung mit bestehenden Laser- und Chiptechnologien, wodurch neue hybride Systeme entstehen können, die die Vorteile verschiedener Methoden kombinieren. Hier zeigt sich, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit von theoretischer Physik, Ingenieurwissenschaften und Informatik zur Beschleunigung von Innovationen beiträgt. Abschließend lässt sich festhalten, dass die brillante Leistung des Oxford-Teams ein klares Signal für die Zukunft der Quanteninformatik ist. Die Möglichkeit, einzelne Quantenoperationen mit einer Genauigkeit durchzuführen, die die Zuverlässigkeit von alltäglichen Naturereignissen wie Blitzschlägen übertrifft, zeigt die erstaunliche Kontrolle, die moderne Technologie inzwischen auf subatomarer Ebene ermöglicht.

Es ist eine bedeutende Erinnerung daran, wie präzise Wissenschaft und Technik in den kommenden Jahren unser Verständnis der Welt und unsere Fähigkeit zur Problemlösung revolutionieren können.