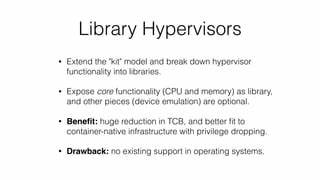

Die rasante Entwicklung von Betriebssystemen und Virtualisierungstechnologien hat die Art und Weise verändert, wie Software ausgeführt und integriert wird. In diesem Kontext stellt der Ansatz des „Hypervisors als Bibliothek“ eine bahnbrechende Innovation dar, die vor allem für das Starina-Betriebssystem und seine Linux-Kompatibilität von enormer Bedeutung ist. Statt virtuelle Maschinen als eigenständige Prozesse zu nutzen, wird die Hypervisor-Funktionalität direkt als Bibliothek für Entwickler zur Verfügung gestellt – ein Paradigmenwechsel, der sowohl Flexibilität als auch Performance neu definiert. Traditionell werden virtuelle Maschinen und Hypervisoren meist als separate Programme ausgeführt. Programme kommunizieren mit ihnen über Interprozesskommunikation (IPC), was zwar für Sicherheit sorgt, jedoch die Integration und die Performance einschränken kann.

Starina verfolgt einen anderen Weg, indem es die Hypervisor-Funktionalität als direkt in Anwendungen eingebundene Bibliothek zur Verfügung stellt. Diese Methode ermöglicht eine nahtlose und performante Ausführung von Linux-Anwendungen innerhalb eines leichten virtuellen Linux-Kernels. Der Grund für diese Vorgehensweise liegt unter anderem in der Herausforderung, Linux-Kompatibilität in einem nicht-Linux-Betriebssystem bereitzustellen. In vielen Fällen versucht man, Linux-Systemaufrufe zu emulieren, wie es beispielsweise das Windows Subsystem für Linux (WSL 1) oder der FreeBSD Linuxulator tun. Diese Lösungen sind allerdings komplex und anfällig für Inkompatibilitäten, da sie alle Linux-Systemaufrufe und deren nebensächliche Details akkurat nachbilden müssen.

Starina hingegen setzt auf einen leichten Linux-Kernel, der in einer virtuellen Maschine läuft, um native Linux-Kompatibilität zu gewährleisten. Dieser Ansatz ähnelt dem von WSL 2, bringt allerdings auch eigene Herausforderungen mit sich, insbesondere im Bereich Hardware-Virtualisierung, die nicht überall verfügbar oder performant ist. Dennoch schafft diese Methode eine klar definierte Schnittstelle zwischen Starina und Linux mittels virtio-Virtual-Devices, die den Datenaustausch und die Geräteemulation regeln. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Inspiration aus der bekannten Rust-Standardbibliothek im Umgang mit Prozessen. Während man auf Linux oft einfach den Befehl std::process::Command verwendet, um externe Programme wie etwa „catsay“ aufzurufen, bietet Starina eine ähnliche API, die jedoch intern eine komplette Linux-VM startet und die Linux-Anwendung darin ausführt.

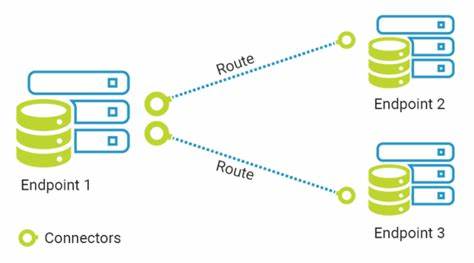

Diese „starina_linux::Command“ API ermöglicht es Entwicklern, die gleiche Art von Prozessmanagement zu verwenden, was die Integration extrem einfach macht, trotz der immensen Komplexität, die im Hintergrund abläuft. Technisch gesehen erstellt die Bibliothek einen sogenannten HvSpace, also die Gast-physische Adressraumabbildung, sowie eine virtuelle CPU (vCPU), die den Linux-Kernel in der VM starten. Virtio-Dateisysteme lassen sich als virtuelle Geräte zur Verfügung stellen, um Standard-Streams wie stdin oder stdout mittels spezieller Dateisystemobjekte zu emulieren. So können Datenströme transparent zwischen dem Wirtssystem Starina und der Gast-VM ausgetauscht werden. Die Eleganz dieses Designs zeigt sich darin, dass Hypervisor nicht als unabhängiges System betrachtet wird, sondern als eine Art Bibliothek, die sich in Anwendungen einbettet.

Programmierer können sogar benutzerdefinierte, dateisystemähnliche Rust-Strukturen an den Gast als Eingabe übergeben. Dies erlaubt nicht nur eine sichere und direkte Interaktion mit dem Gast-Speicher, sondern erschließt auch vollständig neue Anwendungsszenarien, die über reine Systemvirtualisierung hinausgehen. Die Vorstellung, eine vollständige Linux-VM direkt in einer Anwendung zu betreiben, wirkt zunächst ungewöhnlich, denn oftmals gelten virtuelle Maschinen als schwergewichtig und ressourcenhungrig. Doch die Realität sieht anders aus: Der Linux-Kernel läuft nahezu nativ auf der Hardware beziehungsweise dem virtuellen Prozessor, während der Hypervisor lediglich die Minimalmenge an Geräten über virtio emuliert. Dies macht den Overhead vergleichsweise gering und die Performance hoch.

Beispielsweise umfasst das Linux-Image für Starina auf Basis von 64-Bit RISC-V gerade einmal 6,7 Megabyte, und die erforderliche minimale Speichermenge liegt bei etwa 32 Megabyte. In einer QEMU-Softwareemulation dauert der Startzeitpunkt etwa zwei Sekunden. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, denn es illustriert das Potential einer solchen Lösung selbst auf eingeschränkter Hardware. Zudem sind Optimierungen wie VM-Snapshots denkbar, die das Booten auf Millisekunden reduzieren könnten. Diese Entwicklung verspricht enorme Vorteile für die Zukunft modularer und containerähnlicher Infrastrukturen.

Auf Starina könnten Applikationen direkt mit eingebetteten Linux-Kernels ausgeführt werden, die individuelle Laufzeitumgebungen bieten. Diese wären durch eine klare API steuerbar, die etwa Container-Image-Support, Netzwerkfunktionen über virtio-net und persistente Speicheroptionen ermöglicht. Eine Vision umfasst auch die Möglichkeit, VM-Zustände zu cachen und wiederherzustellen, was Startzeiten weiter verkürzt und zu einer besonders dynamischen Anwendungsausführung führt. Darüber hinaus ließe sich eine Integration auf Systemebene vorstellen, die Starina-Systemfunktionen mit den Linux-Treibern verbindet und so den Entwicklungsaufwand erheblich reduziert. Neben der technischen Innovation ist auch die Benutzer- und Entwicklererfahrung von großer Bedeutung.

Die vertraute und einfache API orientiert sich an bestehenden Paradigmen, was eine schnelle Adoption erleichtert. Entwickler müssen keine tiefen Virtualisierungskenntnisse mitbringen, sondern können die native Linux-Unterstützung wie eine herkömmliche Bibliothek nutzen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Microkernel-Architektur von Starina, die eine klare Trennung von Kernfunktionen und Betriebssystemdiensten erlaubt. Die Hypervisor-als-Bibliothek-Lösung nutzt diese Struktur optimal aus, indem sie den Linux-Kernel als Gast in einer VM laufen lässt, ohne tief in den Microkernel eingreifen zu müssen. Das ermöglicht eine stabile und wartbare Systembasis.

Die Zukunftsaussichten dieser Technologie sind vielversprechend. Neben der Erweiterung der vorhandenen Funktionen, etwa um Netzwerkunterstützung und dauerhaften Speicher, ist eine stärkere Integration in Container-Ökosysteme denkbar. Dabei könnte Starina als Mikrokernel die Vorteile nativer Linux-Kompatibilität mit der Flexibilität virtueller Maschinen verbinden und so eine völlig neue Klasse von Anwendungen ermöglichen. Zusammenfassend ist der Ansatz „Hypervisor als Bibliothek“ mehr als eine technische Neuheit. Er schafft eine neue Schnittstelle zwischen Betriebssystemen und Anwendungen, die virtuelle Maschinen nicht als schwerfällige Prozesse, sondern als flexible und effiziente Bibliotheken begreift.

Dies eröffnet Wege für einfachere Softwareentwicklung, bessere Integration und verbesserte Performance. Für Entwickler und Technologen, die sich mit neuen Betriebssystemdesigns und Virtualisierung auseinandersetzen, bietet Starinas Lösung wichtige Impulse. Die Kombination aus Microkernel-Architektur, leichter Linux-VM und innovativem API-Design steht für eine zukunftsweisende Plattform. Wer neugierig auf moderne Systementwicklung ist, findet hier ein inspirierendes Beispiel, wie man altbekannte Technologien neu denken und erfolgreich umsetzen kann.