Die Erde verändert sich in einem Tempo, das noch vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar war. Einer der sichtbarsten Beweise für den Klimawandel und die globale Erwärmung ist der rapide Rückgang der Gletscher – insbesondere im nördlichen Polarkreis. Das Abschmelzen dieser gewaltigen Eisberge hat einen überraschenden Nebeneffekt: Es legt neue Küstenlinien und Inseln frei, die bisher unter Eis verborgen lagen. Diese Entwicklung führt zu tiefgreifenden ökologischen, geologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Seit Beginn des 21.

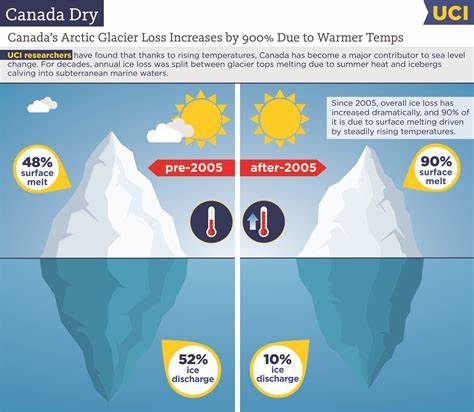

Jahrhunderts haben Wissenschaftler den bedeutenden Rückzug von Gletschern in Regionen wie Grönland, Alaska, der kanadischen Arktis, dem russischen Arktisraum, Island und Svalbard beobachtet. Dabei wurden allein im Zeitraum von 2000 bis 2020 mehr als 2500 Kilometer neue Küstenlinien entdeckt. Gleichzeitig entstanden mindestens 35 Inseln mit einer Fläche von mehr als 0,5 Quadratkilometern, die zuvor vom Eis bedeckt waren. Die Ursache für diesen dramatischen Wandel ist klar mit steigenden Durchschnittstemperaturen verbunden, sowohl in der Atmosphäre als auch in den Ozeanen. Die Erderwärmung führt dazu, dass Gletscher schneller schmelzen und ihr vorderer Rand – als „Terminusschwund“ oder „Gletscherschnauze“ bezeichnet – zurückweicht.

Dieser Prozess wird besonders bei sogenannten marine-terminierenden Gletschern deutlich, die direkt ins Meer münden und oft mit schwimmenden Eiszungen enden. Die freigelegten Küstenlinien sind dabei keineswegs landschaftlich stabil. Diese sogenannten paraglazialen Küsten unterscheiden sich von etablierten Küstengebieten durch ihre extreme Dynamik. Weil Permafrost an diesen neuen Uferzonen oft noch nicht ausgebildet ist, fehlt es an verfestigendem Eis im Boden. Das macht diese Küstenabschnitte anfällig für Erosion, Hangrutsche und Abbrüche, die ihrerseits drohende Gefahren wie Tsunamis nach sich ziehen können.

Im Juni 2017 ereignete sich in Grönland bereits ein solcher Tsunami, der erhebliche Sachschäden verursachte und Menschenleben forderte. Die Auswertung von Satellitendaten – vor allem von Sentinel-2-Bildern – spielte eine entscheidende Rolle bei der Kartierung der neuen Küstenlinien. Forscher mussten diese Analysen manuell durchführen, da automatisierte Algorithmen mit der komplexen und von Schutt bedeckten arktischen Küstenlandschaft nicht zuverlässig zurechtkommen. Die manuelle Analyse von mehr als 1700 Gletschern lieferte ein detailliertes Bild der Veränderungen in den letzten zwei Jahrzehnten. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Rückzug des Gletschers Zachariae Isstrom in Nordost-Grönland, der für die Freilegung von 81 Kilometern Küstenlinie verantwortlich ist – mehr als doppelt so viel wie jedes andere untersuchte Eisfeld.

Auch an anderen Orten, wie in Svalbard, zeigt sich die enorme Auswirkungen von Gletscherschwund auf die Landform. Die neu entstehenden Küsten wirken sich nicht nur auf das physische Erscheinungsbild der Arktis aus. Experten warnen vor den potenziellen Risiken durch instabile Hänge und Erdrutsche, die nicht nur die empfindlichen Ökosysteme beeinträchtigen, sondern auch den Menschen im arktischen Raum gefährlich werden können. Allerdings sehen Wissenschaftler auch Chancen, denn diese neuen Lebensräume könnten wichtige ökologische Funktionen übernehmen. Sie könnten einzigartige Ökosysteme entstehen lassen, die eine bedeutende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf spielen und so indirekt Einfluss auf das Weltklima nehmen.

Die Bedeutung der Gletscher als Süßwasserreservoir darf nicht unterschätzt werden: Rund 70 Prozent des weltweit verfügbaren Süßwassers sind in Form von Gletschereis gespeichert. Das Abschmelzen bedroht daher nicht nur die Landschaft, sondern auch die Wasserversorgung von geschätzt zwei Milliarden Menschen. Die Zukunft der Gletscher ist dabei düster – Studien zeigen, dass selbst bei einem begrenzten globalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 bis zu einem Viertel der Gletscher weltweit verschwunden sein könnte. Diese Veränderungen werfen wichtige Fragen auf. Wie können künftige Küstenlinien geschützt oder sinnvoll genutzt werden? Welche Auswirkungen wird das Freilegen neuer Inseln auf territoriale Ansprüche und internationale Politik haben? Welche Schutzmaßnahmen und Frühwarnsysteme lassen sich entwickeln, um Risiken durch Tsunamis und Erdrutsche zu minimieren? Schließlich gilt es auch, die negativen Folgen für die Tierwelt zu bedenken: Viele arktische Arten, wie Bartrobben und spezialisierte Vogelarten, sind auf die heutigen Eis- und Küstenlandschaften angewiesen.

Die Arktis ist zudem ein Biodiversitäts-Hotspot, in dem sich einzigartige Lebensgemeinschaften entwickelt haben. Der Schmelzwasserzufluss an den Gletscherrändern fördert nährstoffreiche Aufwinde, die die Nahrungsketten von Meeresorganismen bis hin zu großen Säugetieren unterstützen. Das Verschwinden dieser Lebensräume und eine veränderte Verteilung der Ressourcen würde gravierende Auswirkungen auf die gesamte Region haben. Forschung und Monitoring werden weiter an Bedeutung gewinnen. Langfristige, qualitativ hochwertige Satellitendaten sind unverzichtbar, um die Entwicklung neuer Küstenlinien zu verfolgen und Gefahrenzonen frühzeitig zu identifizieren.